Seia uno : Livia Manera Sambuy

Otto interviste per un’autobiografia sentimentale

di

Seia Montanelli

Diceva Longanesi che «l’intervista è un articolo rubato» perché a scriverlo è l’intervistato con le sue risposte. Questo vale ancora oggi, forse anche di più, perché la maggior parte delle interviste avviene per email, o sono cotte e mangiate alla fine di avvenimenti sportivi o conferenze stampa, o rincorrendo politici fuori dai palazzi.

Che sia di tipo sportivo, politico, economico, letterario, l’intervista è sempre un modo veloce per riempire le cartelle a disposizione e se l’interlocutore ha anche un nome che pesa, è buona per vendere spazi pubblicitari. E anche per il lettore medio, con una soglia di attenzione sempre più bassa, è più semplice seguire un botta e risposta veloce che un lungo articolo di commento o una vera e propria conversazione tra un giornalista e il suo soggetto.

Quella dell’intervista è però un’arte sottile e se fatta bene assurge a vero genere letterario, poco praticato nel nostro paese, soprattutto se d’argomento culturale, nonostante esempi illustri come l’Arbasino di “Parigi, o cara”.

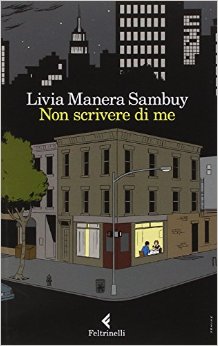

Per questo è curioso vedere ben collocato in libreria un testo che attira subito l’attenzione per la copertina di Adrian Tomine, illustratore del “New Yorker”, e offre otto interviste ad altrettanti grandi autori stranieri: “Non scrivere di me” (Feltrinelli, pp. 203, 16 €) è il titolo, di Livia Manera Sambuy, giornalista culturale del Corriere dalla Sera (ma anche ex consulente per la casa editrice Einaudi, traduttrice, talent scout editoriale, autrice di due libri e un documentario su Philip Roth).

Il libro in realtà è una lunga narrazione, frammentaria perché scandita in otto capitoli ciascuno dedicato a uno dei protagonisti che accompagnano l’autrice nel suo percorso: Mavis Gallant, Judith Thurman, David Foster Wallace, Joseph Mitchell, Richard Ford, James Purdy, Paula Fox, Philip Roth (ma non si può parlare di (e con) uno scrittore senza richiamarne un altro e un altro ancora, e allora compaiono anche Karen Blixen, Nicole Krauss, Edmund Wilson, Alexander Stille, Raymond Carver, Don DeLillo…).

Da antidoto alla frammentarietà del testo fa un sottile fil rouge: la passione di Lidia Manera Sambuy per la letteratura e per le storie, la sua profonda conoscenza della materia, nonché il rispetto per i soggetti delle sue interviste, tanto da rendere quest’ultime delle vere e proprie conversazioni, spesso protratte nel tempo, talvolta sullo sfondo di vere e proprie amicizie.

Il libro viene concepito nel 2008, quando la crisi economica sta travolgendo i giornali italiani e la cultura è la prima a farne le spese. L’autrice decide quindi di trasferirsi a Parigi, una città dove le storie d’amore pare «finiscano tra le sette e le otto di sera» e in cui non conosce nessuno, e della quale non parla la lingua.

Che rievochi la nascita del suo rapporto ormai quasi ventennale con lo schivo Philip Roth, a cui si deve il titolo del libro, si commuova con Paula Fox o si stupisca di dover incontrare un diffidente David Foster Wallace in uno squallido autogrill fuori Chicago, la giornalista non smette di seguire la storia che si cela dietro ciascuno di questi personaggi, continua a ricercarne il mistero, come «la scheggia di ghiaccio nel cuore» che Richard Ford le confessa di avere, parafrasando Graham Greene. Del resto dice di sé Manera Sambuy: “Scrivo di libri e di scrittori. Eppure non mi piace raccontare le trame di quello che leggo”, da cui il tentativo inesausto di andare oltre la pagina e oltre l’autore.

È la ricerca dell’uomo e della donna dietro il letterato a muovere l’autrice, la volontà di scoprire da dove arrivi il talento come pure la spinta alla scrittura, e infine il desiderio di penetrarne l’unicità, quella singola caratteristica che li rende grandi. Per quanto non tradisca mai il rapporto di fiducia «che si pone tra chi scrive e il suo soggetto», e sul quale si interroga soprattutto nel capitolo dedicato a Philip Roth data la natura della loro relazione, e possieda evidentemente quella capacità di contrattazione di cui parla Hillman, che è alla base delle interazioni umane – e da cui discende direttamente la capacità di ascolto – Manera Sambuy non fa sconti ai suoi “personaggi”, li presenta nella loro realtà, alterati dalla vecchiaia, arroganti, sbruffoni, teneri, ironici, indifesi.

Divertente e commovente è il paragrafo intitolato «una storia d’amore che comincia e finisce in un giorno di dicembre del 1993», in cui incontra Joe Mitchell, giornalista e scrittore che ha anticipato di qualche decennio il New Journalism di Truman Capote e Tom Wolfe; mentre particolarmente intenso è il capitolo dedicato al suo incontro con David Foster Wallace, l’unico con cui non si creerà un feeling duraturo, non solo per le note idiosincrasie dello scrittore o la sua morte prematura, ma anche per la lontananza culturale tra l’autrice e l’opera di Wallace, che le impedisce forse di entrare in sintonia diretta con lui, nonostante il riconoscimento dei suoi meriti e del suo genio.

Ironico e brioso è invece il resoconto del suo rapporto con Mavis Gallant, nonostante il gioco di specchi tra la vita e l’opera della scrittrice canadese e le vicende personali della giornalista italiana. Laddove rude e tenero al tempo stesso è il legame con Richard Ford, generoso con gli amici e poco incline al perdono con i critici del suo lavoro.

Intimo e più difficile da imprimere sulla pagina, e per questo forse lasciato per ultimo, è il capitolo sull’amicizia con Philip Roth, il più famoso degli autori citati nel libro, ma sicuramente non meno outsider degli altri, per il temperamento, l’opera e la biografia.

Rievocando gli incontri con questi otto scrittori, scelti per passione, per il mistero che si portano dietro, ma anche per ciò che hanno lasciato nella sua vita, l’autrice racconta se stessa, intrecciando stralci di conversazioni e aneddoti non inseriti prima nelle interviste pubblicate sui giornali, a momenti della sua vita intima – quando, ancora ventenne, leggeva Hemingway; e poi il trasferimento a New York, la crisi del suo matrimonio, l’arrivo a Parigi – rendendo la sua ricerca non solo letteraria, ma personale. E, come in un cortocircuito tra letteratura e realtà, tutti diventano personaggi di una storia.

Una storia che, scrive Lidia Manera Sambuy si identifica con la sua vita: «la vita di una persona che ha fatto del leggere il proprio mestiere e che nel corso del tempo ha coltivato la convinzione che abbiamo bisogno di storie perché le storie ci aiutano a vivere».

Nota

di Effeffe

Con questo primo set si inaugura una rubrica interamente dedicata ai libri a cura di Seia Montanelli. Due volte al mese sarà la sua quinzaine. A lei i miei ringraziamenti per aver accettato il mio invito.