Scrittori in tempo di guerra

HANS CAROSSA

Kérdzi-Almàs, 25 novembre 1916

Pare che per i prossimi due giorni ancora saremo al sicuro da allarmi. Cerchiamo di sistemarci: molti tirano fuori libri e uniformi buone, qualcuno dispone sul tavolo una fotografia. Il mio alloggio è pieno d’irrequietezza; tutti i vicini entrano ed escono, poco fa è venuta qui una vecchia a mendicare acquavite. Oggi pomeriggio sono stato testimone d’una scena che, considerata in sé, non ha forse alcun significato, eppure ho la sensazione che mi riguardi, me e qualcun altro. Settimane fa vennero al mondo, in questa casa, molti gatti, che ora diventano molesti, tanto più che manca il latte per loro. Un ragazzotto di circa quindici anni, che è qui a servizio, sembra abbia avuto incarico di togliere di mezzo tutte quelle bestie. Mentre stavo scrivendo in camera, lo vidi portarle attraverso il cortile e prima che mi rendessi conto delle sue intenzioni, sbatterle con rapidità incredibile una dopo l’altra contro la parete del fienile, davanti a cui giacquero esanimi. Poi, fischiando e dimenando le braccia com’è il suo solito, il ragazzotto ritornò in cucina, dove appunto si stava portando in tavola, si sedette con gli altri e si mise a mangiare tranquillamente. Ma uno dei gattini giustiziati, grigio-azzurro, dal muso il petto e le zampe bianchi, e un bioccoletto argento chiaro sulla nuca, assolutamente diverso dagli altri, era rimasto soltanto tramortito e a poco a poco si riebbe. Solo allora notai che sanguinava al mento, per il resto sembrava incolume. Vacillando tentò piccoli passi, si fermò, si passò alcune volte la zampina sulle orecchie, come se ciò dovesse aiutarlo a riacquistare coscienza, e scivolò poi attraverso il cortile dentro la casa. Entrò esitando dalla porta della cucina e si guardò intorno. Quando vide la gente che banchettava, si sforzò di saltare sopra la panca, cosa che dopo alcuni tentativi gli riuscì; poi sedette per qualche istante immobile. Alla fine, venne a strofinarsi con fiduciosa preghiera contro il gomito del suo assassino, che masticava placidamente. Dal mio tavolino nascosto potevo osservarlo senza perderne un gesto. Quando s’avvide della bestiolina, quello seguitò ancora per un po’ a mangiare; a un tratto, sembrò lottare con la nausea, fu colto da una sorta di singhiozzo e respinse il cucchiaio. Non appena gli altri se ne furono andati, toccò con circospezione il gattino, come se ne avesse paura o dubitasse della sua presenza corporea. Finalmente, lo posò con tutta la delicatezza di cui era capace, quasi fosse un ninnolo di porcellana, sopra la tavola, e gli sbriciolò davanti i suoi resti di carne e pane. Quello ne mangiò un poco, e questo fatto rallegrò il ragazzo. (…) Il ragazzotto, da allora, ha ripreso il suo lavoro nel cortile. Ha raccolto i gatti morti con la cautela usata verso quello vivo, e li ha portati via. Mi sembra alquanto mutato nel suo contegno, il viso più sveglio, il passo più sicuro; inoltre da allora non l’ho più udito fischiare.

Domani arriva il principe ereditario austriaco, a passare in rivista la truppa presso Lemhény. Io mi dichiaro bisognoso di riposo e chiedo il permesso di restare a Kézdi-Almàs. Il tempo si fa molto ventoso e freddo.

STEFAN ŻEROMSKI

La guerra divenne l’elemento vitale del tenente Leszek Snica. Confessava a se stesso e agli amici che la guerra, da quando l’aveva conosciuta, era diventata nel suo intelletto quasi una prosecuzione, un ampliamento dell’attività artistica, un fiore che affondava le sue radici nella vita dell’uomo forte, dell’uomo creatore. Finalmente era caduto dalle sue possenti braccia creatrici tutto ciò che era meschino lavoro, preoccupazione di procurarsi cibi, bevande, indumenti, di sostenere famiglia. Era caduto come un inutile straccio. Tutto gli veniva consegnato in forma matematicamente perfetta, esatta, affascinante, ad una semplice richiesta: armi, indumenti, cibi, bevande, mantenimento della moglie e del figlio erano procurati con una puntualità al secondo da quella immane, complessa ed oltremodo possente macchina, che tutto pensava e tutto faceva ad un tempo, rispondente al nome di “Austria”. La sua vocazione di uomo, di marito, di creatore (la cui forza prorompente era guidata dalla saggezza) era diventata il valore, proprio il fine cui l’uomo creatore dovrebbe essere predestinato sulla terra. Quando il tenente Snica paragonava la sua vita precedente in Italia, una vita da furfante, da affamato, da vagabondo e da mezzo lazzarone, da “artista pittore”, con la sua attuale forza, tremava d’ira e vibrava di estasi. Là una nullità, qui un potentato. Potentato effettivo. La guerra aveva fatto sì che il mondo si spalancasse al suo sguardo intrepido e al suo pugno serrato. Si dischiudevano tutte le porte delle case, ogni scrigno fino ad allora inviolato, si infrangevano tutte le leggi che chiunque avesse mai scritto, si disperdeva in polvere il codardo cuore umano, proprio quello stesso che egli, oggi, un guerriero intrepido, sei settimane prima portava sotto l’abito borghese. Conosceva quella miseria e perciò gli piaceva ora guardarla come un oggetto estraneo. Lo affascinava la vita vagabonda della guerra, senza né data né ora prevedibile, fitta di esperienze travolgenti, di avventure e di eventi fantastici, che non riuscirebbe a sognare il poeta dalla fantasia più esuberante. All’avidità del suo animo insaziabile si offriva un mondo splendido e indicibilmente interessante. Dietro ad ogni collina, dietro ad ogni bosco attendevano delle nuove fantasmagoriche manifestazioni, che avanzavano continuamente, immagini irreali, dagli anfratti misteriosi del tempo e dello spazio. Poteva entrare in tutte le case, ispezionare palazzi e ville, conoscere persone e rapporti sempre nuovi, indagare all’interno dei casi più complessi, largheggiare in grazie e punizioni, reggere le vite e le sorti degli uomini, secondo l’interesse segreto della guerra, il che si poteva, a seconda delle circostanze, identificare col capriccio dell’individuo: tutto ciò era veramente attività artistica. La creazione di quest’arte non si esauriva mai, e non si era mai sazi di ammirarla.

ALFRED DÖBLIN

Le città renane erano in attesa dei reduci e adornavano le loro vie e i ponti. Padri, fratelli, figli ritornavano. Si voleva festeggiare chi era rimasto in vita, coloro che ritornavano dall’inferno, e festeggiare la fine della guerra. Coloro che avevano sognato grandi gesta di guerra e si aggiravano spauriti, erano lieti che il loro orgoglio, i reggimenti in marcia, i cannoni, i carri armati, le mitragliatrici, le fanfare e le bandiere, presto avrebbero riempito di nuovo le strade. Esisteva ancora la gioia, dunque, e non tutto era perduto. Altri s’attendevano un aiuto per le novità che sopravvenivano, perché non c’era più lo Stato, tutto pareva in dissoluzione, certi giorni pareva d’esser preda di bande brigantesche. Altri ancora attendevano i reduci per la rivoluzione, per la rivoluzione totale.

[…]

In mezzo ai soldati che bivaccavano, nelle scuole, ai posti di ristoro, s’affollavano persone con richieste molteplici. Infermiere e dame della buona società offrivano caffè, birra e piccole salsicce. Intorno ai pentoloni da campo dei soldati sulla piazza s’affollavano povere donne e molti bambini, uomini anziani che mendicavano pane e tendevano bicchieri. Davanti alle stazioni i comandanti cercavano di cacciar via i mendicanti.

[…]

– Mio caro figliuolo. Dopo ch’ebbe sparecchiato, lo trovò assorto, con lo sguardo chino. Egli disse: – Io sto qui disteso e seduto, rifletto e rievoco. Eccomi qui adesso. Qui ho vissuto e ho lavorato prima della guerra. Prima della guerra. È qualcosa più della guerra. Mamma, io so che non mi sono battuto per mesi con la morte e non sono ritornato a casa dalla guerra per continuare la mia vecchia vita. Non è questo il mio destino, me lo vedi in faccia. E anche se le mie membra fossero più forti, non mi sarebbe più concesso di farlo.

[…]

Egli incrociò le braccia e tacque a lungo. Poi toccò la mano della madre: – Di quale disfatta parli? – Di ora, del 1918. – La disfatta è più remota. Non intravedo ancora le sue radici. Si può essere vinti, ma non disfatti, e non è così. Questo è uno smascheramento. Non sapevano morire, temevano la morte come dei borghesi. Non possedevano il giusto rapporto con la morte e la vita – E dopo alcun tempo soggiunse: – Non erano autentici. – La madre stava seduta muta a contemplarlo. Era profondamente contenta di vederlo, di ascoltarlo e di averlo lì. Non lo capiva. Egli si tormentava. Oh, era malato, paralizzato. Tutto sarebbe migliorato lentamente. Amarezza, amarissima amarezza, quando sarai la mia cara sorella.

SCIPIO SLATAPER

Nella mia città facevano dimostrazione per l’università italiana a Trieste. Camminavano a braccetto, a otto a otto; gridavano: viva l’università italiana a Trieste, e strisciavano i piedi per dar noia alle guardie. Allora mi misi anch’io nelle prime file della colonna, e strisciai anch’io i piedi. S’andava cosí giú per l’Acquedotto. A un tratto la prima fila si fermò e dette indietro. Dal caffè Chiozza marciavano contro noi in doppia, larga fila i gendarmi, baionetta inastata. Marciavano come in piazza d’armi, a gambe rigide, con lunga cadenza, impassibili. Ognuno di noi sentí che nessun ostacolo poteva fermarli. Dovevano andare avanti finché l’Imperatore non avesse detto: halt! Dietro quei gendarmi c’era tutto l’impero austrungarico. C’era la forza che aveva tenuto nel suo pugno il mondo. C’era la volontà d’un’enorme monarchia dalla Polonia alla Grecia, dalla Russia all’Italia. C’era Carlo Quinto e Bismarck. Ognuno di noi sentí questo, e tutti scapparono via interroriti, pallidi, spingendo, urtando, perdendo bastoni e cappelli.

Io rimasi a guardarli con meraviglia. Marciavano dritti avanti, senza sorridere, senza ridere. La gente che scappava era per loro lo stesso che la compatta colonna che marciava per l’università italiana. Io rimasi fermo a guardarli, e fui arrestato.

Un gendarme mi prese per il polso sinistro e andammo. Era una cosa molto strana. Egli continuava a camminare del suo passo; io cercavo d’imitarglielo. Gli occhi della gente che passava mi percorrevan tutto come gocce fredde nella schiena, dandomi un brivido, tanto che il gendarme pensò: Der Kerl hat Furcht. Ma forse non pensò niente, e continuava a camminare del suo passo. Ricordo benissimo che un giovanotto passando estrasse la destra inguantata per arricciarsi il mostacchio destro, poi tirò fuori la sinistra per arricciarsi il mostacchio sinistro. Io avevo voltato la testa per vederlo, sí che, il gendarme procedendo, mi sentii tirare avanti. Una donna, con un bel boa, torse gli occhi, ma vidi che rideva. Perché mi lascio condurre da questo imbecille?

Ha le spalline grosse, giallonere. Perché non lasciarmi condurre da lui? Si va dove non so, ma non è necessario ch’io sappia. Mi conduce lui, svolta, scantona, e i miei piedi si pongono sempre paralleli ai suoi. La baionetta scintilla molto lucida. È carico il tuo schioppo?

Perché non mi risponde? E un garzone di beccaio, invece di far due passi di piú, salta oltre la panca di passeggio, e il grembiule macchiato di sangue vecchio si gonfia e sbatte svolazzando. Appena siamo passati ci guarda e urla: “Dèghe al giandarmo!”. Scappa.

Io vedo bene pulsare l’arteria nel collo di questo imbecille. E le mie mani sono molto lunghe, e sono come ossa ai polpastrelli. E non c’è gente. Alboino… Ma io sono piú che Alboino. Io sono piú che Bismarck.

Riferimenti

Hans Carossa, Rumänisches Tagebuch (Diario rumeno), in Sämtliche Werke, Frankfurt a.M., Insel-Verlag, 1962, in Mario Schettini (a cura di), La letteratura della Grande Guerra, Milano, Sansoni, 1968, pp. 989-991, traduzione di M.T. Mandalari. Stefan Żeromski, Charitas (Dalla trilogia Lotta con Satana, 1916-1919), III ed., Warszawa, Czytelnik, 1956, Schettini, cit., pp. 1107-108, traduzione di Andrzej Zielinski. Alfred Döblin, Teuere Heimat, sei gegrüsst (Ti saluto, patria diletta), in Bürger und Soldaten 1918 (Borghesi e soldati 1918), Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1939, Schettini, cit., pp. 531-41, traduzione di M.T. Mandanari. Scipio Slataper, Il mio Carso (Libreria della Voce, Firenze 1912), il Saggiatore, Milano 1965, pp. 45-47.

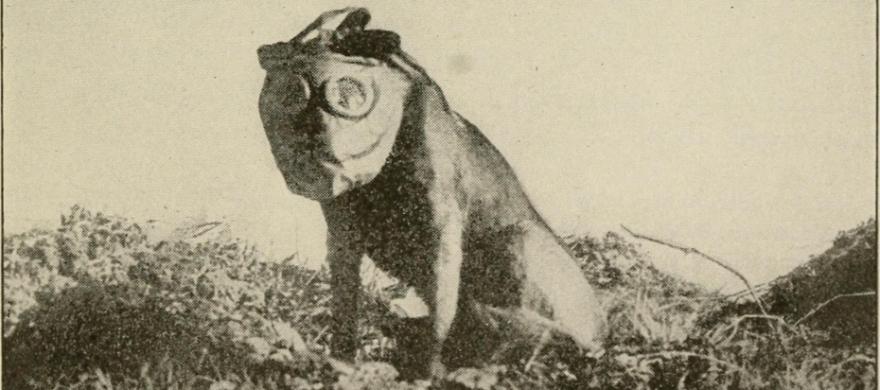

L’immagine

Cane con maschera anti-gas. Da Internet Archive Book Images.