Napoleone e la meglio gioventù

di

Francesco Forlani

Adio, adio, Cjasarsa, i vai via pal mont

Mari e pari, ju lassi, vai cun Napoleon.

Adio, vecju paîs, e cunpagns zovinuts,

Napoleon al clama la miei zoventût

Il soldàt di Napoleòn- Pier Paolo Pasolini

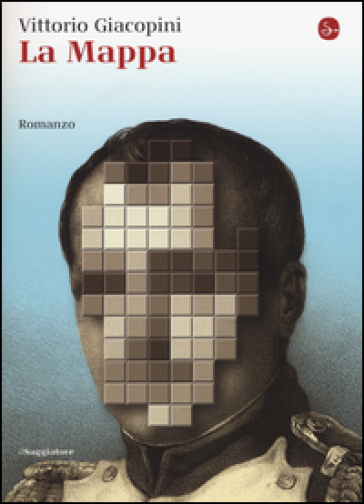

Il protagonista dell’ultimo romanzo di Vittorio Giacopini non lascia Casarsa, evidentemente, ma Grenoble, e non da semplice soldato ma come geografo di gran talento, sospeso tra “la tavola” e il “globo”, innamorato del disordine naturale dei rilievi. Sarà il talento a condurlo dritto al Generale che lo vuole con sé per la Campagna d’Italia. Prima viene la mappa, indi l’azione.

Molti sono gli interrogativi che questa Éducation Sentimentale e, aggiungiamo noi, politique dispiega con l’avanzata dell’esercito e degli ideali rivoluzionari che il Generale incarna, prima di sottometterli alla propria persona e dunque sconfessarli con il potere. Serge Victor il nome che richiama l’anarchico Victor Serge – del resto Giacopini ha scritto forse uno tra i più bei libri su Malatesta qualche anno fa, Non ho bisogno di stare tranquillo – è un anarchico. Lo è nella maniera di affratellarsi, entrare in empatia con il vivere fino in fondo le proprie rêveries nonostante la presenza costante di una macchina, “la rinomata papera meccanica” che gli è stata data in dotazione per esplorare nelle città nemiche il grado d’insurrezione, misurare la temperatura del complotto, insomma spiare le piazze facendosi passare per un saltimbanco. Serge è davvero l’interprete di una bella gioventù prodotta dall’âge des lumières votata a un sapere costruito grazie alla grande lezione di universalità dell‘Encyclopédie, che diventa nel non più giovane antieroe la vera arma di sopravvivenza allo scacco della storia.

In un paesaggio letterario che sembra da anni dominato da una critica cartografica divisa tra letteratura della lingua, dove in genere succede poco che non sia nel testo, e quella di una fiction dove la marchetta al lettore impone una narratività dei fatti avant tout e con una lingua neutralizzata e asettica, la prova di Vittorio Giacopini è una boccata d’ossigeno; la sua prosa è un’esplosione polifonica e perfino audace a partire dalla ricreazione di una lingua in grado di farci sentire dell’epoca tutta la sua vitalità. Sarebbe riduttivo definire “La mappa” un romanzo storico soprattutto per la maniera in cui il lettore si lascia portare grazie a un passo di scrittura e a un ritmo incalzante in paesaggi mentali che è difficile confinare in una storia o addirittura in un solo continente. In questo Vittorio Giacopini si comporta, da autore, come il suo protagonista quasi raccogliendo l’eredità di Jacques Élisée Reclus, grande pioniere nella disciplina che amava dire di sé: Geografo, ma anarchico.

La mappa è un omaggio alla geografia politica, a una geografia provvisoria e allo stesso tempo perenne. Cambiano solo le linee di demarcazione, le frontiere, che si spingono oltre attraverso conquiste o che indietreggiano con le sconfitte, mentre quello che è al di qua o al di là non muta. Serge Victor mi ha fatto pensare ad un tipo incontrato a Parigi che, poco prima del crollo del muro di Berlino, aveva investito tutti i suoi soldi della liquidazione in un mega acquisto di mappamondi; globi nuovi di fabbrica che sarebbero diventati nel giro di pochi giorni cartastraccia. C’è un’illusione commovente e tragica dietro ad ogni geografia ma nessuno meglio di un geografo o di un romanziere, la potrà mai sapere.

da La mappa (pp 90-93)

di Vittorio Giacopini

Così era iniziata quella fantasia di notti interminabili, un pellegrinaggio dei sensi e della mente capace di scancellare ogni altra cosa annullando la pazienza dei giorni avviliti e avvilenti dell’assedio. Niente pendole a battere le ore (adesso soltanto loro, in esclusiva); niente – orbe – meridiane né clessidre. Il tempo c’era e già non c’era più: era sconfitto. Vivevano di dilatati istanti, attimi eterni. Tutta questione di ritmo, se vogliamo. Li guidava l’intelligenza muta di un istinto e una sapienza del corpo, mai provata. La perduta memoria della pelle, ritrovata; una specie di alchimia, senza alambicchi. Inoperosa, poltriva la papera ai piedi del letto; inutili, vestiti e biancheria giacevano abbandonati sull’unico seggiolino o sul pavimento. Un uomo e una donna nudi, quanto basta, e i loro sospiri, sussurri, sbuffi, gemiti, orgasmi. Mappe questa volta soltanto tattili, da ciechi. Percorsi e sentieri e strade di altra natura da perlustrare, curiosi, con altri gesti. Carezze, leccate, succhiate, spinte, sfioramenti, baci e slinguate a seguire curve sinuose o spigoli sulla pelle sino a scoprire punti delicati e reattivi, nei segreti, macchie e voglie e lentiggini, efelidi. Misteri della carne, senza mistero; tutta una geografia del desiderio. L’albore diurno che si annunciava col contrappunto del primo canto, discreto, degli uccelli, poi con lo stentato pallore dell’inverno, poteva sorprenderli a scopare o a parlare, mai nel sonno.

Due opposte reticenze e una complicità ancora da inventare, da costruire. In missione segreta, Serge Victor avrebbe voluto raccontarle ogni cosa di sé, aprirle il cuore; glielo impediva il ricordo, severo, di Saliceti (rigido geco nemico di ogni maga, di ogni sirena) e una visione, vaga, del suo dovere. Dal canto suo, lei non era da meno, l’indecifrabile. Tutta un «non chiedermi questo», un «non chiedermi quello», «sta’ tranquillo». Tutta: «Un giorno te lo dico; forse un giorno». Forse un giorno. Donde venisse, per dire, restava avvolto da un alone, sfuggente, di mistero, e quanto al nome le andava bene Zoraide, concedeva, e non era importante averne un altro (ma un altro doveva pure averlo, pensava Serge, e lei faceva: «Sì, un giorno te lo dico, forse un giorno»).

Sui suoi compagni di viaggio, la Maga si mostrava decisamente invece più ciarliera. Stavano insieme da un paio di mesi, a dire tanto; s’erano conosciuti in Svizzera, a una fiera. Mangiafuoco, il capo della banda, il truce Agorante, le si era presentato come Emir – serbo giramondo, ex mercenario, ora aspirante comico, teatrante. Quanto al biondino, Guenter, era l’amichetto di quello («Che c’è di male?»), il suo compagno. Tedesco di Baviera, pareva tanto un caro ragazzo, un agnellino, ma in verità era un temibilissimo lanciatore di pugnali e coltelli, un assassino. Chi avesse ucciso, e per quale cagione, restava incerto. «Mi ha raccontato che lo stanno cercando e se lo trovano gliela faranno pagare con la pelle, ma tanto non lo trova- no, lui è furbo. Poi hai visto come recita? È un portento.» Di sé ammetteva di essere orfana di madre, dalla nascita, e di avere un padre scombinato, te- sta per aria (nota che a Serge poteva anche suonare confortante).

«S’è ritirato a vivere in una specie di rocca-monastero, giù in Liguria. Sta sempre al santuario, scruta le stelle o Dio solo sa cosa. Un giorno ti ci porto, te lo presento.»

«Mi farebbe piacere. Dopo la guerra, però, dopo l’assedio.»

«Tu non starci a pensare, finisce presto.»

«Lo credo anch’io, ma è tutto fermo, adesso, tutto ristagna.»

«Meglio per noi, non trovi, francesino?»

«Meglio d’accordo, sì, ma poi per quanto?»

«Che domanda cretina; non ci pensare. Le cose durano quello che devo- no durare; quando finiscono, dovevano finire; se finiscono.»

Poi lo inchiodava alle sue curiosità, vizio di donna. Senza potersi pronunciare sui caratteri veri della sua missione – e a parte che di giacobini, qui, neppure l’ombra, nonostante l’affaire ancora irrisolto dei volantini –, Serge non chiedeva di meglio che accontentarla. Per la prima volta gli capitava di raccontarla a qualcuno, la sua vita, piuttosto che subirla, confusamente, o ancor peggio starcisi a tormentare su, senza costrutto. Gli anni di Grenoble e il caro ricordo del nonno, la montagna e il disegno, la matematica, le angherie di un padre codino, della matrigna, le lezioni gesuite, la passione per le carte, la geografia, e infine l’avventura guerresca – ancora in atto –, l’incontro col Generale, con Saliceti. Tutto d’un tratto scopriva di averne di cose, da contare, e mica cose da niente, irrilevanti. Nuda sul letto, capelli sciolti e certo più incline all’ascolto che alle confessioni, Zoraide se lo stava a sentire, tutta presa. «Parla ancora; mi piace da matti il suono della tua voce, quello che dici.» Lui altro non domandava, e con stupore si scopriva insolitamente ciarliero. L’amore è anche questo, pensava, un Grande Orecchio. Più che di Napoleone e delle battaglie, la Maga sembrava ansiosa di sapere proprio tutto del suo mestiere di ingegnere-geografo e di cartografo.

«Insomma disegni paesaggi? Che diavolo fai? T’ho sempre visto soltanto con la paperella scema, sai com’è.»

«No che non disegno paesaggi, non è questo. Lavoro sull’astrazione, sulle essenze. Della natura m’interessa semmai lo schema segreto, semmai il fantasma. La Geografia» e citava a memoria chissà qualche manuale o sussidiario, «la geografia, vedi, non attende a disegnare o dipingere la propria forma d’alcuna parte o luogo del mondo, se non quanto importa a mostrar la figura de’ suoi contorni. Per esempio in una palla o tavola di Geografia universale, o particolare, mettendo l’Italia, il Geografo la farà nei contorni di forma quasi d’una calza, o d’una gamba, con la sua coscia.»

«Bella, mi piace: una forma di gamba, con la sua coscia; una calza di seta, uno stivale…»

«Dai, non scherzare.»

«Attento: questo lo dico io, bel francesino.»

«Non sto scherzando.»

«Stavolta lo vedo da me. Ma in generale…»

«Lavoro sull’astrazione, sulle essenze.» Per non farsi trascinare via giù dalla corrente, si nascondeva dietro una regola e un metodo, una posa. Trasporti erotici e struggimenti di cuore, palpitazioni, mai confessate ombre di gelosia: doveva darsi un tono, darsi un contegno. Ma erano momenti senza pari, senza confronto, e la luce del giorno – coi suoi impegni – era solo una pausa tra due oblii. Gelide, grige, spente, stremate dall’assedio, tramortite, le strade mantovane erano sempre lì, indifferenti, scenario ormai ristretto, troppo angusto. Piazze che una volta avevano visto scambi fiorenti e giorni di mercato, carnevalate, processioni votive e parate di gala, sfilate in armi, ora intristivano semideserte e mogie nell’inverno. I vapori dai laghi, le brume del mattino, certe volte la nebbia, come una cappa, davano almeno un tono più uniforme e aggraziato a quella scena che poi i raggi del sole smascheravano in tutta la sua squallida mestizia. Intabarrato come un cospiratore illuso da operetta, Serge Victor vagava a lungo nelle vuote mattine di un Nevoso senza neve. La paperotta, ormai, oziava in camera inerte ai piedi del letto sfatto dove Zoraide continuava a dormire e a sognare – beata lei –, e anche gli zingari avevano rinunciato a esibirsi. Soltanto i ratti – topi di fogna e sorci di campagna e pantegane – si ostinavano a uscire allo scoperto ma ogni giorno era peggio, anche per loro. Pochi rifiuti e avanzi, rari scarti.

Il romanzo di Vittorio Giacopini “La mappa” (edizioni Il Saggiatore) verrà presentato – sabato 14 marzo alle 20 – all’Officina3 nell’auditorium del Parco della musica di Roma (Viale Pietro de Coubertin). Illustra l’opera, dialogando con l’autore, il critico letterario Filippo La Porta.

[…] https://www.nazioneindiana.com/2015/03/14/napoleone-e-la-meglio-gioventu/ […]