Paura di volare

Il proprio dovere: disciplina del lavoro in Miyazaki e Eastwood

Il proprio dovere: disciplina del lavoro in Miyazaki e Eastwood

di

Paolo Mossetti

I protagonisti di due film usciti negli ultimi anni, premiati entrambi da grande successo di pubblico e – seppur in diverso modo – di critica, ci offrono chiavi di lettura molto peculiari sul rapporto tra disciplina interiore, morale individuale e cultura del lavoro.

[Attenzione: contiene spoiler]

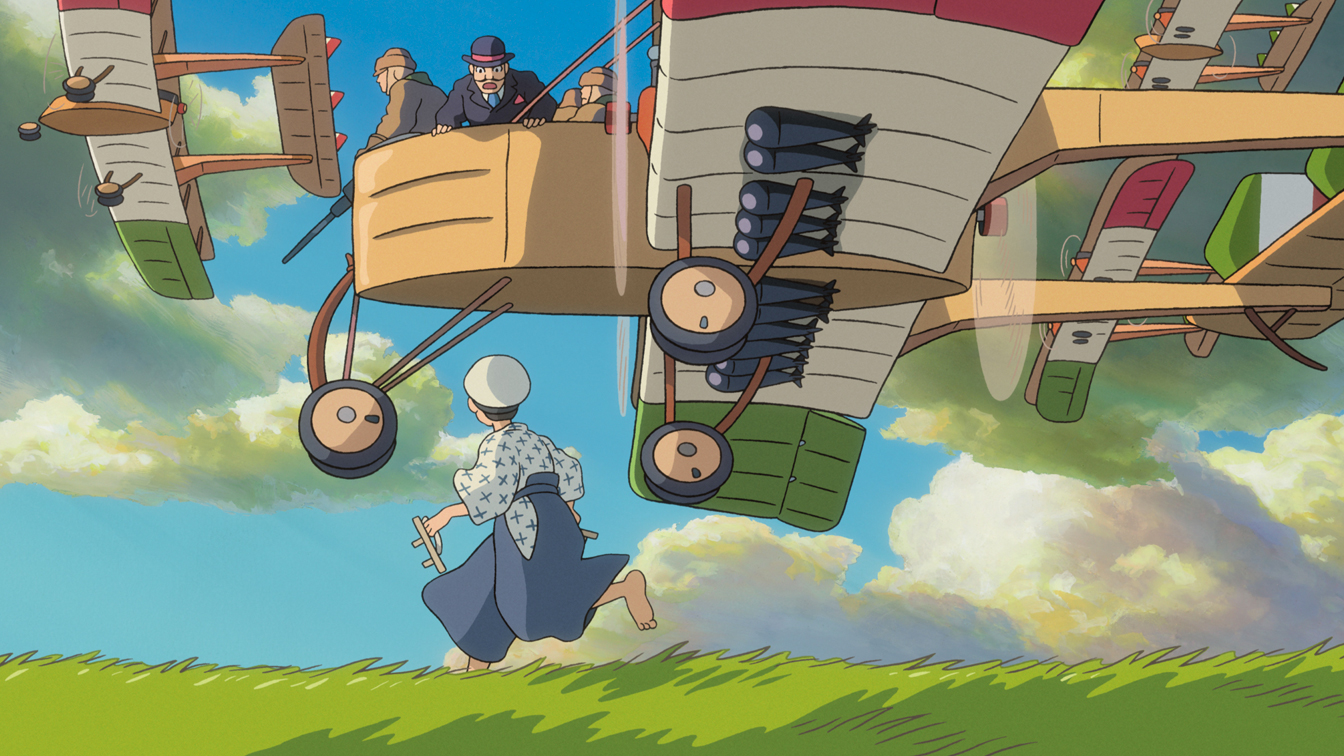

Si alza il vento, diretto da Hiyao Miyazaki nel 2013, è la biografia romanzata del Jiro Horikoshi, l’ingegnere che negli anni Trenta disegna il caccia Mitsubishi “Zero”, punta di diamante dell’aviazione nipponica durante il secondo conflitto mondiale. È il percorso formativo di un ragazzo di campagna che diventa genio senza mai perdere la sua pudica umanità. Jiro sogna di diventare pilota, ma la miopia glielo impedisce. Apparendogli in sonno, il conte inventore Giovanni Battista Caproni (un italiano che è esistito davvero, tra la fine dell’Ottocento e prima metà del Novecento) lo persuade a costruire aerei piuttosto che guidarli. E lui così fa: studia, si impegna, si laurea, viene ammesso in un importante studio di ingegneria. Conquista la fiducia dei suoi capi. Trova, per caso, l’amore.

Miyazaki sceglie di raccontarci la vita del protagonista soffermandosi sulle minuzie: gli strumenti di lavoro, le cicche di sigaretta spente durante lunghe nottate di lavoro, gli scorci di pianura del Giappone centrale intravisti dai vagoni popolari su cui spesso viaggia Jiro, il rumore della matita quando si posa sulle tavole. È difficile ricordare qualche dialogo degno di nota: le persone interagiscono, parlano tra loro, ma sempre con una certa riluttanza. In una scena memorabile, quando la città di Kanto viene devastata da un terremoto, Miyazaki fa muovere le masse investite dalla catastrofe in un silenzio surreale.

Anche il contesto storico non sembra sovrastare più di tanto la trama. Jiro si trova a vivere un momento cruciale per il suo Paese – è consapevole di produrre macchine che un giorno potrebbero diventare di morte – ma il suo antimilitarismo è solo lievemente accennato, la sua estraneità all’ambiente si percepisce da ciò che non dice più che dalle parole che pronuncia.

È facile riconoscere in American Sniper, il campione di incassi questo inverno, diretto da Clint Eastwood, il motivo di tante controversie politiche: il film si basa sull’autobiografia del cecchino più letale della guerra in Iraq, con almeno 160 cadaveri sulla coscienza. Il contesto in cui cresce Chris Kyle, il protagonista, è quello piatto della provincia americana: lui va a caccia col padre, che divide l’umanità tra “pecore”, “lupi” e “cani da guardia”. Un giorno assiste in tv agli attentati dell’11 settembre, sogna di vendicarsi, viene tradito dalla sua ragazza durante un rodeo e decide di arruolarsi. In Si alza il vento i toni sono più lievi, distanti dalla brutalità dell’epoca in cui si svolge la trama. La vita di Jiro sembra seguire un percorso estremamente elegante, quasi fastidioso nella sua perfezione professionale: si intravede quasi la figura dell’ “eroe” distaccato, virtuoso e nobile di cui parlava il gesuita Baltasar Gracián tre secoli fa. Non c’è stakanovismo nella sua ricerca ma una dedizione costante, senza lampi di follia o paranoia. Horikoshi è soltanto “Jiro”, il ragazzino timido che diventa uomo, mentre Kyle è il grilletto che spara dall’inizio alla fine, che si arruola volontario in una guerra d’invasione non dichiarata e illegittima.

È facile, da “sinistra”, schierarsi contro il grande pubblico americano, plaudente e patriottico, e odiare Kyle. Richiede invece uno sforzo molto più raffinato trovare immorale il protagonista di Miyazaki. Eppure il film, e soprattutto il suo soggetto, ha avuto non pochi detrattori: in molti nei circoli pacifisti e radical giapponesi si sono chiesti perché un autore di stampo notoriamente umanista come Miyazaki abbia scelto di raccontare, con evidente affetto, un complice della macchina di guerra, un costruttore di aerei. Può la “nobiltà” di Jiro, paragonata alla rozzezza bovina di Kyle e alla ferocia che guidava il suo ingaggio, rendercelo più simpatico, nonostante i suoi aeroplani sono stati costruiti, come sappiamo dalle testimonianze storiche, da migliaia di prigionieri di guerra cinesi e coreani?

Il lavoro è diventato nella nostra epoca l’unica religione tollerata dalla classe media impoverita, venute a mancare le ideologie novecentesche e visti con sospetto i predicatori di qualunque sagrestia, tranne quella che esalta il valore della competizione e dell’etica “da ufficio”. Quando Ulrich Beck 25 anni fa parlava di “soluzioni individuali a contraddizioni sistemiche”, sembrava riferirsi con un quarto di secolo d’anticipo agli venti-trentenni lasciati soli con le loro ansie di fronte alle ingiustizie del mondo, alle quali non sembra esserci alcuna soluzione che la carità dei Vip, la solidarietà “online”, il ricorso a formule inspirational – come direbbero in America – che si possono riassumere tutte con un “fa il tuo dovere, sii buono, e verrà il tuo turno”.

Eppure è difficile non restare affascinati – specie se si è abituati a ondeggiare tra la disperazione della marginalità e il conformismo dello stare al “centro” – da chi riesce a farsi rispettare dal “sistema” pur non sentendosi interamente parte di esso. Kyle è un lupo solitario, un tormentato, ed Eastwood sembra indugiare ambiguamente tra comprensione e sguardo inorridito, ma il film è piaciuto alle platee destrorse anche perché racconta la storia di un vincitore, almeno in campo lavorativo: il suo dovere Kyle lo faceva bene, i nemici dell’America, gli attentatori alla vita dei suoi commilitoni lui ne ammazzava a dozzine, e conta poco, in fondo, che la sua esistenza sia finita con un colpo sparato da un militare squinternato come lui, in un banale poligono di tiro. Anche Jiro è un vincente: dopo cinque anni di praticantato riceve dai suoi superiori l’affidamento del progetto più importante, quello di disegnare il caccia che avrà il compito di supportare le truppe di terra durante una probabile invasione dell’Asia continentale. È difficile, pur disprezzando la logica della competizione e dell’obbedienza, rimanere indifferenti alle lusinghe professionali, ai complimenti del capo, alla soddisfazione per un primato. E dunque la domanda è se si può conciliare il “proprio dovere” – inteso come docilità nei confronti delle regole imposte da un’organizzazione – con una diversità radicale, con il “non accetto” di camusiana memoria.

Un secolo fa, l’anarchico Nestor Makhno a tal proposito aveva idee ben precise:

“Non posso restare indifferente allo stato di noncuranza e di negligenza che esiste attualmente nei nostri circoli. Un tale di stato di cose impedisce la formazione di quel collettivo al cospetto del quale tutti coloro che si sono aggrappati all’anarchismo senza capirlo in fondo […] sarebbero rappresentati sotto una luce diversa e verrebbero respinti per andare ad occupare un posto più adatto a loro. Ecco perché parlo di una organizzazione anarchica fondata sul principio della disciplina fraterna. [….] La responsabilità e la disciplina organizzativa non devono spaventare i rivoluzionari. Sono esse le compagne di strada della pratica dell’anarchismo sociale.”

In qualche modo Makhno sembra parlare anche ai ribelli di oggi, squisitamente anarchici e non, per dirci: far quadrare i conti non vuol dire tradire i propri compagni, ma separare i guastatori dai persuasi; rispettare una responsabilità di gruppo non può che favorire la causa di quel gruppo.

Se Jiro risulta ai più sensibili una figura digeribile e meritevole di identificazione rispetto a Kyle, non è solo perché egli proviene da un background più colto e aristocratico rispetto alla formazione anabolizzata del secondo. Né, tantomeno, per le opportune scelte narrative di Miyazaki, che hanno preferito le vicende sentimentali rispetto alla crudeltà della guerra. Il motivo è che se Kyle, in nome di un malinteso senso di cameratismo e dell’onore, si mette a disposizione del gruppo come un automa privo di qualunque compassione, Jiro non sembra aver perso lo sguardo umanista sul mondo – che è quello del suo autore.

A metà film Jiro ritrova una ragazzina (Nahoko), dai tratti quasi angelici, che aveva incontrato di sfuggita diversi anni prima. Lei è il simbolo di una possibile salvezza in un limbo di ignavi su cui incombe il peggio, ma lui, come il Marcello de “La Dolce Vita”, perso nei suoi pensieri non la riconosce subito. A differenza di Marcello, però, che col tempo si era lasciato corrompere dal suo stesso cinismo scegliendo di sguazzare in mezzo allo sterco dei padroni, Jiro ha mantenuto una splendida pulizia interiore. Nei suoi tratti c’è il rigore progressista di un Enrico Fermi o di un Ettore Majorana; la sua vita è fatta di scompartimenti stagni ma il modo in cui riesce a bilanciare l’amore per la nuova compagna con la carriera non ha il sapore né del cinismo né dell’alienazione che si vedono nel mercenario di American Sniper.

Jiro e Nahoko si corteggiano, si fidanzano senza clamore, si sposano in segreto. Il sesso arriva solo molto dopo. Lei, intanto, è già malata. Lui le dedica corpo e spirito senza perdere di vista gli obiettivi del lavoro, poiché il tempo stringe e c’è da completare un velivolo cruciale per l’esercito. La loro storia può sembrarci improbabile ma è dignitosa, brevissima e commovente. Jiro è consapevole che anche i sogni più spensierati non possono prescindere da una fortissima disciplina interiore: ciò che ahimè manca a molti “persuasi” tra noi, che troppo spesso confondono nichilismo con spontaneità, passioni tristi con ozio sacrosanto.

Solo pochi film sanno essere davvero trascendenti, e lavorare sulla nostra coscienza e la nostra immaginazione come una sinfonia, una preghiera o un immenso panorama. La maggior parte di essi ci racconta di protagonisti con un obiettivo in testa, che viene poi raggiunto dopo difficoltà comiche oppure drammatiche. Quello che a detta di molti sarà l’ultimo cortometraggio di Miyazaki, il cui titolo si ispira ad una poesia di Paul Valèry – «Si alza il vento, dobbiamo vivere!» -, ripetuta spesso dal protagonista, non parla di una missione ma di una ricerca, di un bisogno. Come sapevano fare i film di Kubrick o, con mezzi più ingenui, una certa cinematografia italiana dei primi anni Novanta, per esempio Amelio, Faenza o Martone, e qualche solitario autore di oggi. Il suo è un lungo, lento, melanconico, dolce addio, permeato dal sentimento della morte, che ci fa rivalutare l’aristocrazia del distacco rispetto alla compulsione dell’obbedienza. E come una commovente pagina gramsciana, ci invita a credere alle capacità dell’Uomo, e al fatto che non siamo solo carne ma intelligenza.

[…] Paura di volare | Nazione Indiana. […]