Fine di una storia a Berlino

di Davide Orecchio

Un miliardario americano sorvola Berlino. Non la bombarda. La compra. Specula. Acquista immobili. Li restaura. Aumenta l’affitto. Mette in fuga inquilini. Mette in crisi uno scrittore inquilino. Causa fantasie, impotenze, furore creativo, incubi. È una persona buffa. È un homeless. Vive nell’alto dei cieli. Dimora su un aeroplano. Mangia solo cioccolata. Non ha un volto né un nome. È il cambiamento che cambia Berlino.

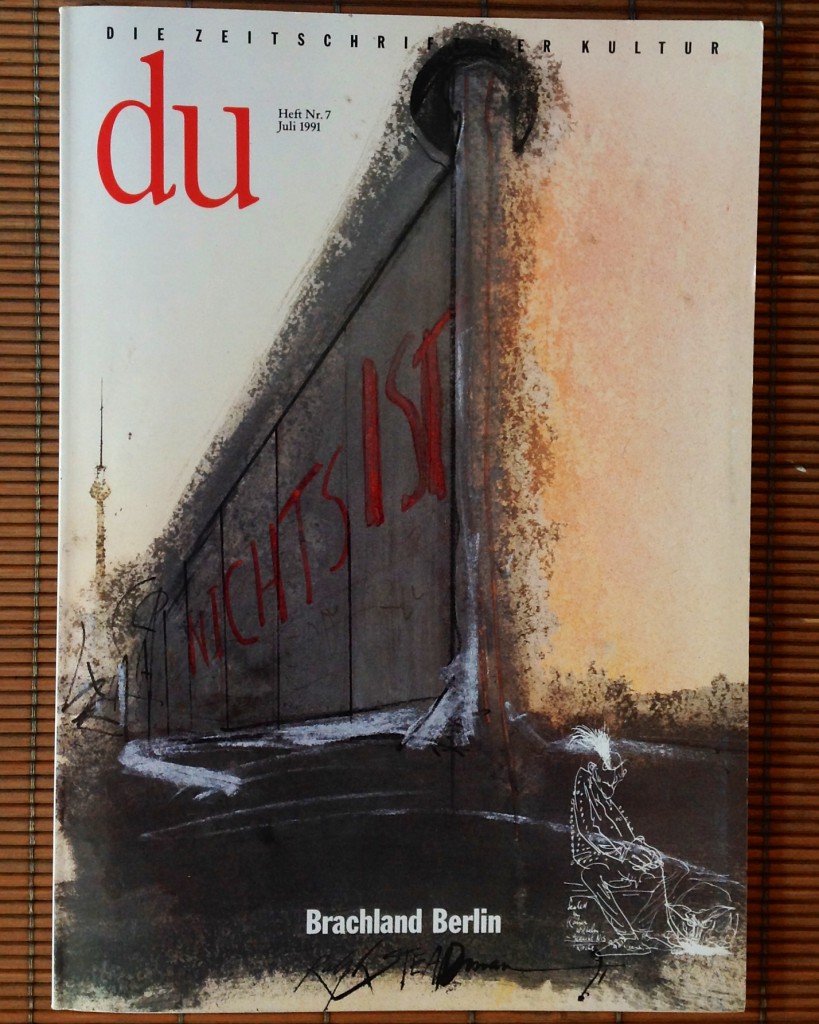

Jan Peter Bremer è uno scrittore berlinese nell’humour, nello sguardo, nella chioma riccia rossissima, nella giacca di tweed demodè, negli anelli, nella borsa a tracolla; parla quanto basta, non si dà le arie, scrive quanto basta, detesta i libri troppo lunghi. Vive nella Berlino che forse adesso sparisce; la città libera all’ombra del Muro, la città che fantasticava l’avvenire sulle macerie del Muro.

Adesso è il tempo de L’investitore americano, non-personaggio che titola il suo primo romanzo tradotto in Italia (L’Orma Editore 2013, traduzione di Marco Federici Solari. Edizione originale Berlin Verlag 2011. Vincitore dell’Alfred-Döblin-Preis 2011). A Bremer è successo davvero. Nel 2009: iniziava la recessione, un’impresa comprò lo stabile dove Jan abitava con la famiglia, lo ristrutturò, aumentò l’affitto e lo scrittore se n’è dovuto andare (forse oggi ritorna, ma l’affitto è più caro). Dall’innesco reale è nato il romanzo, una costellazione di ipotesi, storie, lettere, gesti che uno scrittore berlinese (il protagonista) compie dal suo appartamento di Kreuzberg reagendo alla manipolazione che arriva per travolgerlo. Qui si narra una crisi: un padre, un marito, troppe birre, una pagina bianca, un cane depresso, un miliardario che vola lassù, il pavimento del bagno all’improvviso s’inclina e la vita domestica scivola verso il non-più-come-prima.

Bergmanstrasse, Meringdamm, la gentrificazione di Kreuzberg, il nuovo mondo modifica e mortifica lo scrittore che vive nello stabile con la moglie, una figlia, un figlio e appunto il cane. Lo speculatore acquista il palazzo. Lo scrittore va in tilt. Non scrive più. Non vive più. S’immagina nella compilazione di lettere e reclami, in conversazioni, petizioni, traslochi, piccole rivolte o nell’atto di porre argini alle forze che lo travolgono. S’immagina, appunto, ma non fa. Su questa fantasia senza voce, scrittura (in apparenza) priva di narrazione cresce L’investitore americano: 150 pagine di un libro unico e magistrale nell’offrire una mappa di storie possibili, una piccola enciclopedia di sogni proibiti. L’aspetto politico di questo testo letterario e fiabesco è che mostra il conflitto tra un individuo radicato terrenamente nella sua città, quartiere, abitazione e una forma di potere liquida, intangibile, talmente volatile da volare sul serio; un dio e artefice senza domicilio né fabbrica, senza volto né nome (e dunque, per scelta o necessità, tradotto dalla sua vittima in una lingua iconoclasta e che si nega il potere di nominare). Col personaggio investitore cosmopolita dominus della troposfera Bremer inventa la sembianza letteraria della crisi, o delle nuove divinità economiche dei nostri anni; che è tutta una storia effettuata da cause anonime, grandezze finanziarie metafisiche. Bremer ha scritto un romanzo sull’impotenza di “noi”, persino di “io” come vita manipolata immediatamente, cioè in assenza di mediazioni politiche e sociali, dall’interventismo del capitale sulla vita; l’odierna belligeranza permanente anonima senza faccia ma sfacciata del forte contro il debole; talmente forte da assurgere a signoria celeste, immateriale.

***

Estratto numero uno

Lo scrittore immagina che l’investitore gli parli

«Guardami, my friend! Temi il futuro, la caduta libera e il progresso che ti schiaccerà. Hai paura della cassetta sotto l’ala sinistra come di quella sotto l’ala destra. Ma più di tutto hai paura che là sotto un nuovo cameriere mi attenda, un uomo che ormai da settimane guarda il cielo pieno di desiderio, fremendo di energia. Oh, come vorrei stringere la sua lettera tra le mani! Ma devo avere pazienza. Devo avere pazienza con lui e devo avere pazienza con la città in cui vive, perché è grande e vuota e gli uomini ci camminano silenziosi e grigi, invecchiando per le strade deserte. Nessuno che saluti o che sorrida. Nessuno che ti regali uno sguardo di conforto. Non c’è pietà in questa città. Neanche per un’anziana signora. Ha quasi cent’anni, un’età incredibile. Da un’eternità non riceve più visite, nessun parente che passi per un saluto a portare un po’ d’allegria, nessun vicino che vada anche solo a bussare alla sua porta, nessun portiere che venga a sincerarsi che stia bene. Vive dimenticata dietro le tende ingrigite e l’unico che si vuole prendere cura di lei è l’uomo di cui ora ti racconterò. Vive a solo due passi da quell’appartamento, nell’edificio accanto. In questo momento è steso sul suo letto, fissa il soffitto e cerca di mettere ordine tra i suoi pensieri. Perché esita ancora? Perché non salta su e non corre allo scrittoio? Non ha fiducia nelle proprie parole?»

Estratto numero due

Fedele alla sua missione

«Chiuse gli occhi. Da quell’inverno sarebbe riemerso trasformato e con una forza incontenibile, si sarebbe seduto con muscoli massicci alla scrivania, uno spirito libero che contemplava in ogni momento audaci visioni ed era accolto dalla moglie con sguardi amorevoli quando usciva dal suo studio con passo molleggiato. Sarebbe stato uno scrittore a cui il figlio avrebbe guardato con rispetto per poi raccontare orgoglioso di lui alla maestra di fronte a tutta la classe. Mio padre è un uomo, signora maestra, che è fedele alla sua missione».

***

Eppure, proprio per il fatto d’essere fedele alla sua missione, Bremer mette in scena un’impotenza che – come ha spiegato egli stesso in un’intervista a Radio3 – è tema connaturato alla letteratura stessa, non semplicemente a questa storia. Dall’impotenza nasce un libro che dobbiamo intendere come contestazione (e quindi reinvenzione) della realtà. Una rivolta. Dagli anni ’90 a oggi ci siamo abituati a testimoniare i cambiamenti dell’edilizia pubblica berlinese. Le trasformazioni di Mitte. La nuova, mediocre Potsdamer Platz. Il quartiere della burocrazia e della politica sorto al lato del Bundestag. E via elencando. Bremer ci porta invece nel teatro dell’edilizia residenziale, al centro di processi di espulsione della cittadinanza dai quartieri, dove ciascuno è chiamato a confrontarsi privatamente con un avversario che non può sconfiggere.

L’investitore americano racconta l’impossibilità che la Berlino di un tempo possa proseguire. E lo fa con l’inserirsi nel clima letterario di una tradizione (così da tenerla in vita, nonostante tutto) dalla quale eredita molte creature e figure: la pigrizia oblomoviana, l’inadeguatezza kafkiana, l’ironia, il surrealismo e le fantasticherie che ricordano Bichsel e Walser. Affiorano poi gitani, musicisti di strada, mendicanti, una condomina centenaria: personaggi ed echi della Berlino bohémienne, proletaria, espressionista di Döblin o Isherwood che persistono al prezzo di indossare abiti leggermente monodimensionali; come se Bremer ci avvertisse: «Ecco, io nella nuova Berlino tengo in vita la vecchia, ma vi accorgete che si sta dissipando, che il peso del mondo la schiaccia nello spessore di un ricordo?»

***

Questa specie di recensione l’ho scritta qualche mese fa. Ma non l’ho terminata. Sinceramente, non me ne importava nulla di terminarla. Ero semplicemente soddisfatto di aver letto il libro e conosciuto il suo autore. Non sentivo l’urgenza di dire la mia sul romanzo. Poi, leggendo Berlino alla fine della storia di Guido Mazzoni (su Le parole e le cose, LPLC, 19 maggio 2014) ho cambiato idea. Il saggio di Mazzoni (notevole, e ampiamente letto e discusso sia su LPLC sia altrove) sfrutta fino in fondo le possibilità cognitive dello sguardo da fuori (nutrito, inevitabilmente, dalla consapevolezza e dall’acume di colui che vede). Lo sguardo del turista o visitatore che osserva Berlino come teatro dove le potenze si mettono in mostra, usano lo spazio pubblico per il pubblico discorso monumentale, museale, o (parafrasando rozzamente Mazzoni) per il discorso pubblicitario (quasi totalitario, per paradosso) che porta il privato/consumatore al centro di una scena ex storica, post politica – quindi in un campo di macerie. Scrive Mazzoni:

«Ovunque, nei luoghi di Berlino che parlano della storia novecentesca, si assiste a un conflitto implicito fra due discorsi. Il primo è raccontato dai musei e dai monumenti ufficiali; esprime un ethos riflessivo e perbene. (…) Il secondo è rappreso nel paesaggio che circonda i musei e i monumenti ufficiali: nei pupazzi fosforescenti, nei manifesti che dicono Shopping is coming home, nelle agenzie immobiliari che scrivono «appartamenti con vista» davanti a ciò che resta del Muro (…). Pur essendo politicamente alleati, pur condividendo il giudizio implicito e esplicito sul XX secolo, sul nazismo e sul comunismo, questi due regimi simbolici confliggono. Il primo è tragico, responsabile e pianificato (…) Il secondo è ludico, irresponsabile e anarchico; è emesso dal capitalismo contemporaneo, dalla Western way of life così come si configura nella nostra epoca; si rivolge alle stesse persone fisiche cui si rivolge il discorso dello Stato, ma le immagina in un altro modo, non come cittadini ma come soggetti liberi da legami, come individui rilassati, come membri della middle class planetaria che consuma. Lo Stato connette: esige che la storia tragica del Novecento venga osservata responsabilmente (…) Il capitalismo disconnette: presuppone una vita psichica fatta di segmenti eterogenei che convivono o che si succedono a brevissima distanza senza che questo sia un problema; presuppone quella blanda schizofrenia di cui ogni occidentale del XXI secolo fa esperienza ogni giorno, e che costituisce l’equivalente psichico del consumo in quanto forma di vita e modo di essere nel mondo».

***

Digressione

A proposito di ludico e tragico: giocare con la storia, in quella città, ha avuto e ha la sua importanza. Dipingere graffiti sul Muro era un gesto ludico ma serissimo contro la storia che stava accadendo, un gesto che poi è divenuto storia e infine monumento (il Muro e i graffiti sono un tutt’uno). Dopo l’89 ricordo almeno un momento in cui i due discorsi (il ludico e il responsabile) si sono intrecciati: nel 2009, quando si celebrarono i 20 anni dalla caduta del Muro con un domino infantile di tessere giocose dipinte da scolaresche, che cadevano lungo il percorso un tempo della cinta (il video amatoriale sotto è mio).

***

Scrive ancora Mazzoni:

«Non più la grande politica di massa col suo inevitabile sbocco bellico, ma la vita privata e l’indifferenza alla politica; non più l’epoca della mobilitazione generale o dell’impegno, ma la microanarchia in spazi controllati».

Infine, in sede di commento e discussione coi lettori:

«Il saggio è stato scritto dalla prospettiva del turista: non ho preteso né pretendo di parlare di tutta Berlino; mi pare normale che chi vive a Berlino (…) veda e colga altre cose. Visitatore superficiale per antonomasia, il turista è anche colui per il quale i monumenti e i musei sono stati concepiti, è il destinatario ideale del discorso che le istituzioni intendono svolgere attraverso i musei e i monumenti. In questo caso specifico, la superficialità del turista è un punto di osservazione legittimo e privilegiato».

Ho pensato che il libro di Bremer, questa lettera da Berlino col suo punto di vista residenziale che “vede e coglie altre cose”, fosse un buon interlocutore per dialogare dalle quinte – e attraversando la scena (anzi abbattendola) – col pubblico in platea. Sarebbe banale sostenere che, al di qua della rappresentazione urbanistica e pubblicitaria eretta per la persuasione di noi, e lasciata la sponda della “fine della storia”, le identità restano vive e battagliere, e che questo fa attrito, e che dove c’è attrito c’è una storia che seguita. Sarebbe banale; anche se è vero (e, del resto, lo scrive anche Mazzoni).

È più interessante, però, il punto di contatto tra quanto argomenta Mazzoni riguardo alla microanarchia della vita privata, indifferente alla politica e cui la politica è indifferente, e quanto accade al protagonista de L’investitore americano, il quale con armi del tutto private, individuali e nevrotiche s’ingaggia in una “battaglia imbelle” che, in altri tempi o in questi tempi ma con strumenti diversi, sarebbe invece stata collettiva. Egli (grazie a uno stile e a una lingua) è il portavoce di quella tradizione storica, culturale, urbana che non esiste più o si va estinguendo. Ma è anche il testimone presente di un urto agli «spazi controllati» dove «la forma di vita vincitrice pianta le proprie insegne» (per citare ancora Mazzoni); nel senso che quegli spazi non sembrano più sotto controllo, il contratto sociale postmoderno è saltato, la pauperizzazione e spoliazione risvegliano bisogni politici primari e di cittadinanza. Direi di più: dal secondo dopoguerra a oggi Berlino (prima nella sua parte occidentale, poi nel suo complesso) è stato il luogo (e per noi spettatori il teatro) di una coabitazione tra autogestione e controllo, tra forme di vita autonoma e governo/economia liberale che ha consentito l’ossigenazione di un patto democratico mondiale. L’autodeterminazione degli individui e delle comunità, la possibilità di una vita povera ma bella all’ombra del KaDeWe erano un messaggio riguardo alla superiorità dell’Occidente. Quella era la lettera che Berlino mandava al mondo. Ora, con l’autolesionismo insito in ogni eccesso, la forma di vita vincitrice occupa il campo tentando di obliterare non solo la coabitazione ma persino la sua memoria (come ci mostra l’investitore di Bremer). Così saltano le regole del gioco, e il divenire si apre a quegli smottamenti che sono l’ingrediente principale di una storia che qualcuno farà e che qualcun altro, come Bremer, sarà chiamato a raccontare.

***

***

***

quoi dire? Mi è venuta in mente una cosa.

Avevo vent’anni e l’incarnazione della mia utopia giovanile, fatta di chiodo (nel senso di giubbotto, ehm…), di Clash, e altri valzer ribelli, si condensava nell’immagine di un impossibile … biplano a vapore. Tsk!

ecco per voi uno dei miei valzer veri, tratto dal “Pequinho valse viennes” di F.G. Lorca, musicato da L. Cohen.

http://it.yhs4.search.yahoo.com

chiedo venia, sono la solita casinista caninista bordellista.

Leonard Cohen, “Take this waltz”. (Lyrics)

“Now in Vienna there’s ten pretty women

there’s a shoulder where death comes to cry

there’s a lobby with nine hundred windows

there’s a tree where the doves go to die

there’s a piece that was torn from the morning

and it hangs in the Gallery of Frost

Ay, ay, ay, ay

take this waltz, take this waltz

take this waltz with the clamp on its jaws

Oh, I want you, I want you, I want you

on a chair with a dead magazine

in the cave at the tip of the lily

in some hallway where love’s never been

On a bed where the moon has been sweating

in a cry filled with footsteps and sand

ay, ay, ay, ay

take this waltz, take this waltz

take its broken waist in your hand.

This waltz, this waltz

this waltz, this waltz

with its very own breath

of brandy and death

dragging its tail in the sea.

There’s a concert hall in Vienna

where your mouth had a thousand reviews

there’s a bar where the boys have stopped talking

they’ve been sentenced to death by the blues

ah, but who is it climbs to your picture

with a garland of freshly cut tears?

Ay, ay, ay, ay

take this waltz, take this waltz

take this waltz, it’s been dying for years.

There’s an attic where children are playing

where I’ve got to lie down with you soon

in a dream of Hungarian lanterns

in the mist of some sweet afternoon

and I’ll see what you’ve chained to your sorrow

all your sheep and your lilies of snow

Ay, ay, ay, ay

take this waltz, take this waltz

with its “I’ll never forget you, you know!”

This waltz, this waltz

this waltz, this waltz

with its very own breath

of brandy and death

dragging its tail in the sea.

And I’ll dance with you in Vienna

I’ll be wearing a river’s disguise

the hyacinth wild on my shoulder

my mouth on the dew of your thighs

And I’ll bury my soul in a scrapbook

with the photographs there, and the moss

and I’ll yield to the flood of your beauty

my cheap violin and my cross

And you’ll carry me down on your dancing

to the pools that you lift on your wrist

oh my love, o my love

take this waltz, take this waltz

it’s yours now, it’s all that there is”.

ecco. Decido consapevolmente, irresponsabilmente, di cannibalizzare NI. Effeffe, mi senti? Ho un problema, FFhuston…

Ho ritrovato un articolo di un anno fa esatto. Rileggendolo a distanza di 367 dì,

mi sono scompisciata. Ovvio, lo dedico a Maria Nicola che era con me il quella serata … teribbile.

FAR FINTA DI ESSERE SERI (OVVERO, PARAFRASANDO IL SIGNOR G)

Ecco, stasera mi trovavo con Maria in quel dell’isola taurinense sansalvariense. Siamo andate ad un reading letterario. O almeno, dovevamo andarci. Maria, in preda ad un potentissimo raffreddore, tesseva l’elogium dello starnuto quasi ad ogni passo.

L’endroit letterario era un luogo molto in voga. Non avevo ancora ben capito se ci facessero, lì dentro, o ci fossero.

Atmosfera scarna e scabra da minimalismo indotto, stile osso di seppia montaliano. Poche foto alle pareti, alcune belle in verità. Un tavolo con qualche bottiglia di vino. Silenzio religiosissimo, da tempio della Bellezza e del Profondo. Di profondo, c’erano gli starnuti di Maria, bassi, baritonali.

Nell’aria un odore misto di incenso e borotalco, dovuto al profumo di una poetessa che deambulava creando una sua propria troposfera. Io e Maria, appena arrivate, ci siamo guardate in faccia, senza parlare. C’era qualcosa, lì dentro, che non ci convinceva. – Sembra di essere negli anni settanta. Massimo ottanta. – ha commentato Maria. – Sembra di essere nelle vacanze intelligenti di alberto sordi. – ho detto io di rimando.

Infatti, mi aspettavo di sentire qualcuno russare in coma etilico, e qualcun altro commentare i suoi russamenti credendo si trattasse di Stockhausen.

– Guarda che se qui ridi, ti gambizzano. – ho detto a Maria seria.

In effetti, ci sarà stata anche poesia. Ci sarà stata anche letteratura. Ma la musa inorridisce, quando non c’è leggerezza. E lì, non c’era per niente. Parlo della leggerezza di Calvino, tanto per capirci. Quando il grande Italo teorizzava una letteratura per il nuovo millennio, che sarebbe poi questo nostro sfigatissimo, sosteneva proprio la necessità della leggerezza.

Maria, guardandosi intorno un po’ sbalestrata, vuoi per il potentissimo raffreddore, vuoi per la birra bevuta in una piola con annessa bisca lì vicino, ha dichiarato – Nono. Nonono. Cazzo, noi si fa una fatica bestia per cercare di essere normali, e questi, che normalissimi lo sono, fanno di tutto per sembrare diversi. –

Sarà stato forse per il poeta newyorkese ed il suo look: vestiva una giacca in lino beige, ed un cappello da romantica donna inglese (stile “bellobello Salvatore che mi piace a tutte l’ore mmmmhhh… slinguatina”) con annesse decorazioni floreali di rose rosa. Portava infradito di gomma verde ai piedi di colore dubbio, e perdipiù era beatamente sbronzo. Tanto sbronzo, che si è abbandonato al suono dolce del violoncello in una sorta di nirvana casereccio, made in Lambrusco.

Non mancava neppure la poetessa borderline, con basco rosso alla bersagliera. Costei, che aveva un cerotto sulla fronte (non ho capito, forse era per coprire il terzo occhio), aveva tenuto la prima lettura brainstorming sulla poesia. Adesso scalpitava e ravanava nell’aria asettica contestando i musicisti. – Voglio Euridice! Voglio Gluck! Ah, dove sei o mia Euridice? –

– Veramente, ho corretto, il brano recita testualmente, che farò senza Euridice, dove andrò senza il mio bene? – Manco le citazioni, cazzo, manco quelle.

Insomma, miei cari. Girovagando e piroettando tra le mille stelle di San Salvario, si capiscono le cose in negativo. Capiamo meglio ciò che non dobbiamo fare, piuttosto che quello che dobbiamo. Solo questo possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Eugenio e Mosca, smarriti nel blabla dell’alta società, avevano capito bene come smascherare certa ciurmaglia con il loro radar di pipistrello. Stasera, io e Maria abbiamo assistito all’apoteosi dello snobismo asettico. O meglio, dello snottismo ascetico. Pure ascessico. Che poi, son quasi sinonimi.

Ho vissuto di libri, e per i libri, così tanto tempo, ma così tanto, che quando rutto mi escono fuori aforismi. Nono, non scherzo, è proprio così.

Ma la cultura, cari miei, è un’altra cosa. Prendetevi la briga di andare ad una delle presentazioni di un certo effeffe. Lui coinvolge il pubblico con eclettismo, non da guitto o da istrione, ma da uomo di teatro: la parola vive e si espande.

Stasera, a San Salvario, poca luce. Qualche lucciola di neon a rischiarare la notte di giugno. La musa si era stancata ed era andata a dormire.

O forse a farsi un bicchiere di bianco frizzantino alla piola scrausa con annessa bisca, poco lontano.

Io e Maria non potevamo certo darle torto.

Anna Giuba 28 giugno 2013

Interessante il brano di Mazzoni. Ma credo che Berlino sia un posto dove si consumano anche le “tragedie del XX secolo”, sotto forma di resti di muro, segrete della gestapo, giri in skoda, topografie del terrore e east side gallery. Quelle stesse visioni sono diventate oggetti di consumo per turisti abbastanza indistinguibili dai pupazzi fosforescenti, o dal macdonald sotto casa mia a Kreuzberg. Bel post, complimenti. Marco Mantello

Sarebbe molto interessante leggere un tuo punto di vista su e da Berlino, qui su NI. Ciao, Davide

Volentieri Davide, é un tema a me caro (magomant@gmail.com)