Migrant mother (Dorothea Lange): un’icona americana

di Fabrizio Bottari

(il brano fa parte dei testi che accompagnano la prima traduzione italiana di “Il loro sangue è forte”, di John Steinbeck, abbinata a fotografie di Dorothea Lange, Pentagora, 2013, 12 Є)

Questa fotografia, nota col nome di Migrant Mother (Madre Migrante), è l’immagine identificativa della Grande Depressione: mostra una donna che incarna la sofferenza di un’intera nazione, ma anche una madre che è ancora in grado di proteggere i suoi figli, nonostante tutto.

Questa fotografia, nota col nome di Migrant Mother (Madre Migrante), è l’immagine identificativa della Grande Depressione: mostra una donna che incarna la sofferenza di un’intera nazione, ma anche una madre che è ancora in grado di proteggere i suoi figli, nonostante tutto.

Ha scosso le coscienze individualiste degli americani e li ha obbligati moralmente a una reazione positiva di fronte a quello che stava accadendo: in altre parole, è diventata uno strumento politico di straordinaria efficacia.

Fu scattata dalla Lange a Nipomo, nell’Imperial Valley, nei primi giorni di marzo del ‘36: la fotografa stava transitando con la sua auto nei pressi di un campo che ospitava oltre duemila braccianti impiegati nella raccolta dei piselli precoci.

Il gelo aveva appena distrutto gran parte della produzione e la situazione stava peggiorando di giorno in giorno.

Appena fuori dal campo, in una tenda improvvisata sul bordo della strada, la Lange nota una donna con alcuni bambini; riprende la scena da lontano, poi si avvicina e dopo aver scambiato qualche parola con lei scatta ancora quattro foto: “Non ho chiesto il suo nome né la sua storia”, dirà molti anni più tardi la Lange. Del resto la FSA non aveva interesse a conoscere i nomi delle persone ritratte dai suoi fotografi.

Sul San Francisco News del 10 marzo vengono pubblicati un paio di quegli scatti. Li accompagna un articolo dal titolo eloquente: Cenciosi, affamati, falliti: i raccoglitori vivono nello squallore.

Il giorno successivo sullo stesso quotidiano appare un altro articolo con il ritratto ravvicinato della donna, dal titolo: Cosa significa New Deal per questa madre e i suoi bambini?

L’effetto è immediato. Al campo arrivano generi alimentari e vestiti, dottori e medicinali: la Migrant Mother aveva cominciato a manifestare il suo potere comunicativo.

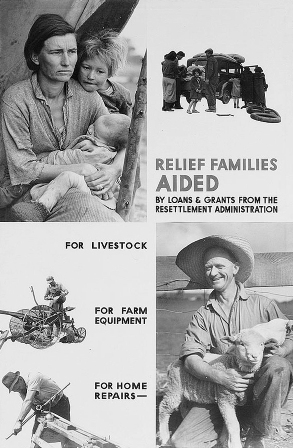

Quel volto sofferente ma dignitoso negli anni successivi diventa familiare a milioni di americani: dapprima finisce sui pannelli illustrativi della FSA (si veda sotto, ndr), in giornali e riviste, successivamente viene riprodotto nei libri di scuola e diventa persino un francobollo.

Ma nel 1970 un giornalista scova la Migrant Mother e qualcosa nella storia si incrina.

Ma nel 1970 un giornalista scova la Migrant Mother e qualcosa nella storia si incrina.

Il suo nome è Florence Thompson, è nata nel 1903 nel territorio indiano della nazione Cherokee. Dunque non discende da eroici pionieri, ma da pellerossa deportati in Oklahoma dal governo americano nel 1838 lungo un cammino di sofferenza che verrà ricordato col nome di Sentiero delle Lacrime, costato ai Cherokee 4000 morti, altro che dust bowl!

Riguardo alla celebre fotografia, la versione che Florence dà dell’incontro con la Lange avrebbe creato a quest’ultima qualche imbarazzo: la Migrant Mother nota un’automobile nuova che si ferma davanti alla tenda e da cui scende una donna ben vestita che comincia a scattare fotografie. Le bambine si vergognano e si rifugiano dalla madre voltando le spalle alla fotografa.

Anche Florence è a disagio e si sente, come diremmo oggi, violata nella sua privacy: forse è per questo che in tutte le immagini ha un’espressione così dura.

Secondo Florence, la Lange avrebbe promesso di non pubblicare le foto, sostenendo che le sarebbero state comunque utili per ottenere degli aiuti per la gente del campo.

Per tutta la vita la donna aveva odiato quelle fotografie che le ricordavano un momento di grande difficoltà, da cui però era uscita con le sue forze e non con l’aiuto del governo americano: in altre parole, quegli scatti avevano fatto la fortuna della fotografa ma non quella del suo soggetto.

Solo nel 1983 la popolarità di quell’immagine porterà a Florence qualche tardivo beneficio: in pochi giorni di raccolta fondi i familiari ricevono oltre 25.000 dollari, necessari per offrire alla donna, malata di cancro, l’assistenza medica di cui ha bisogno e un funerale dignitoso.

Nel 1998 una copia della Migrant Mother autografata dalla Lange è stata venduta da Sotheby’s per 244.500 dollari.

(“Their Blood is strong”, ora tradotto da Pentagora, riunisce otto articoli di Steinbeck del periodo 1936-38 sui lavoratori migranti in California, e costituisce una specie di lavoro propedeutico a “Furore”. Il volume, molto bello e ben curato, riporta anche molte fotografia della Lange scattate per conto della “Resettlement Administration”, poi “Farm Security Administration”, in particolare documentando la fuga e la vita seminomade dei contadini che avevano perso la terra a causa della “Dust bowl”, catastrofica erosione del suolo dovuta alle lavorazioni con i trattori, e del loro conseguente indebitamento)

[…] Dunque non discende da eroici pionieri, ma da pellerossa deportati in Oklahoma dal governo americano nel 1838 lungo un cammino di sofferenza che verrà ricordato col nome di Sentiero delle Lacrime, costato ai Cherokee 4000 morti, segue […]

Nell’immensa guerra scatenata dalla modernità contro il mondo contadino, gli anni 1930 ai quali guarda Steinbeck ne ‘Il loro sangue è forte’ (proprio da questo lungo servizio giornalistico prenderà spunto ‘Furore’) sono particolari per intensità e ferocia. Pressappoco in quegli stessi anni a oriente della nostra indifferenza germina una parola che oggi pochi ricordano: ‘holodomor’ (sterminio per fame), coniata per dire la condanna a morte di un numero imprecisato di contadini (soprattutto ucraini – milioni, ma bene non si può sapere) sotto il terrore sovietico. Ne ha parlato Vasilij Grossman (‘Tutto scorre’), poco, ma in capitoli che non permettono di essere dimenticati, ne ha scritto a tratti Vasilj Belov (‘Il mestiere dell’estraniazione’), in un mare di dolore ne ha dato cenno Solgenitzjn. Se la morte per fame dei contadini americani ha trovato eco in Steinbeck, quella dei ‘kulakì’ ucraini attende. Da mesi sto scandagliando – ancora senza fortuna – la letteratura di questo paese per sapere se di holodomor, tra loro, ha scritto chi abbia la potenza narrativa di un Primo Levi o di un Varlam Salamov.

La vita per i contadini nel mondo globale non è migliorata. Espropriati nei paesi in cui non hanno ricorso alla legge; disincentivati in quelli ove non è possibile espropriarli; il futuro dei contadini è di divenire migranti per lavoro stagionale o abitanti delle favelas metropolitane. Usa e Ue prevedono una popolazione rurale del 3% per il 2030….Gli Usa sono ora al 17% (dato 2012) dal 23% nel 1995. (http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS/countries/1W?display=default). Una vera e propria guerra alla sussistenza, come direbbe Jean Robert. Intanto la Fao segnala che il 70% della popolazione mondiale è alimentata dai piccoli contadini….non dall’agribusiness!

Sono storie che per molti versi si sono ripetute sotto ogni cielo. E a pagare sono sempre gli stessi. Non ci rendiamo conto che il danno più grande e’ la distruzione di un modello di vita, una dignità, una cultura, le quali una volta distrutte non si possono più recuperare. Ci vuole ben altro che un triste museo etnografico, che una sagra nostalgica, per “non perdere le nostre radici”…

In molte parti del mondo le multinazionali, con la complicità di governi corrotti e conniventi, rapinano la terra dei piccoli agricoltori, espulsi dai loro campi e costretti a migrare verso squallide periferie urbane.

Come ha scritto Tom Wolfe, a proposito di “The Grapes of Wrath” (Furore), John Steinbeck ha avuto il coraggio di “raccontare una storia sporcandosi le mani con la realtà”.