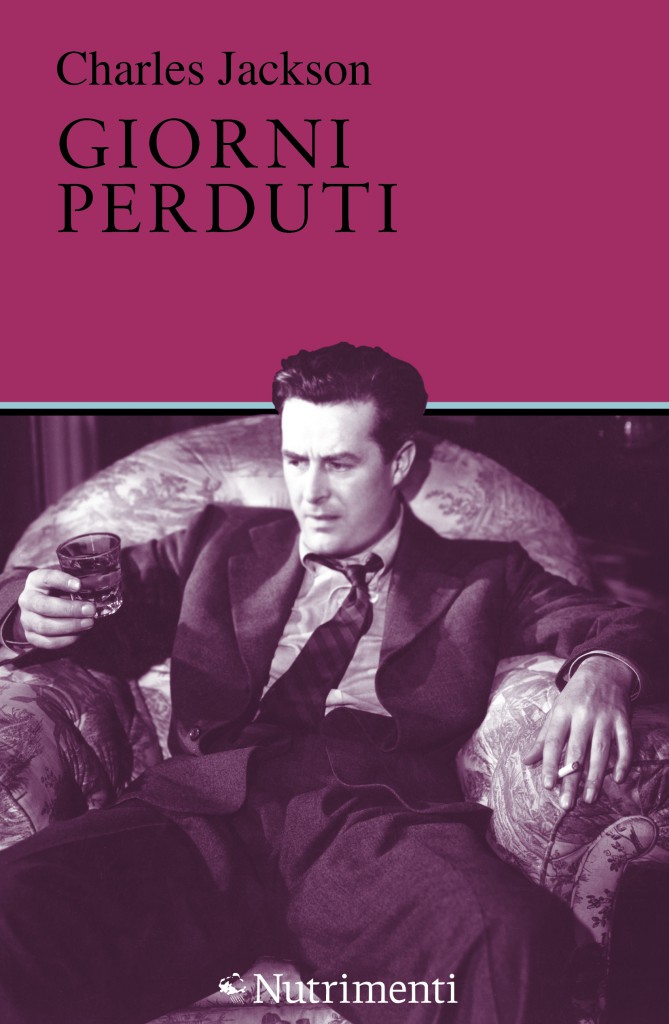

Giorni perduti: il sogno

di Charles Jackson

(traduzione di Simone Barillari)

[Charles Jackson (1903-1968) è stato autore di quattro romanzi e due raccolte di racconti, ma la fama gli viene soprattutto da The Lost Weekend, Giorni perduti (Nutrimenti 2014, prima edizione critica e integrale a cura di Simone Barillari), l’opera d’esordio in cui trasformò in materia narrativa la sua tormentata battaglia contro l’alcol che, tra disintossicazioni e ricadute, l’avrebbe accompagnato fino al suicidio. Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo di seguito le prime pagine della Parte Quarta.]

Come un pesce degli abissi che risale verso la superficie, verso l’aria luminosa e il sole, nuotò dal nulla assoluto alla coscienza, emergendo in un mondo più bianco di come l’avesse mai visto. La luce del giorno era accecante. Sentì voci molto vicine a lui, come se fossero dietro l’orecchio, che parlavano tranquillamente tra loro con lo stesso tono di chi parla di affari, in mezzo a un confuso sottofondo di strilli e balbettii, di mormorii e mugugni. Era sdraiato a faccia in giù e qualcuno stava lavorando sulla sua schiena – le dita di quel qualcuno gli esaminavano la spina dorsale. Si ribaltò su di sé, come un pesce che si dibatte dopo essere stato tirato fuori dall’acqua, e si ritrovò in un letto basso, poco più che un materasso, così basso che i due uomini che lavoravano sopra di lui erano inginocchiati per terra, su un lato del letto.

Sorpresi quanto lui, lo guardarono in un silenzio distaccato, e poi si ripresero.

“Solo un attimo, rilassati e voltati di nuovo come prima, per favore”, disse uno dei due, e l’altro: “Rilassati, bello mio”. Dovevano aver previsto quello che stava per dire, perché lo disse— lo disse tutto d’un fiato, come se non avesse sentito o come se fosse troppo esasperato, arrabbiato e offeso per rilassarsi. “Che sta succedendo qui, dove sono, cosa mi state facendo?”. “Rimettiti come prima, ci vorrà solo un secondo”, disse il primo dei due uomini, e il secondo mormorò il classico “non ti farà male”, mentre lui urlava di nuovo l’ancor più classico “dove sono?”.

“Sei in ospedale”.

“Perché?”.

“Rilassati, bello mio”.

“Quale ospedale?”.

“Reparto alcolisti”.

Non capì niente di tutto questo, non una sola parola. Si era svegliato fuori di sé dalla rabbia, o almeno aspramente offeso e indignato perché non riusciva a capire dov’era, perché stavano approfittando di lui, perché non sapeva chi erano questi due uomini, e che diritto avevano loro di toccarlo? Ora sentiva tutto il caos che c’era in sottofondo ed era fuori di sé per questa ulteriore invasione della sua quiete. “Cos’è tutto questo baccano?”.

“Gli altri”.

“Gli altri cosa?”.

“Gli altri pazienti. Ora girati e rilassati, non è una cosa da un secondo”.

“Cosa credete di fare? Chi siete?”.

“Vogliamo solo aspirare un po’ di liquido spinale. Per alleviare la pressione sul cervello”.

“Un’iniezione spinale, bello mio”.

All’improvviso capì. “Oh no, non me la farete!”. Tirò su le ginocchia e le portò contro il petto, e mentre lo faceva una fitta di dolore appena sopra gli occhi gli fece esplodere la testa. Entrambi gli uomini si rimisero in piedi e si staccarono un po’ dal letto. Uno di loro si mise le mani sui fianchi. L’altro le aveva già.

Vide la siringa e l’ago e vide anche i due uomini più o meno chiaramente per la prima volta. Uno era piccolo, piuttosto pelato, di bell’aspetto, sui quarantacinque anni. Probabilmente il dottore, anche se sembrava più un professore o un insegnante. L’altro era un tipo grande e grosso sulla trentina, largo e ben piazzato, ma tutt’altro che muscoloso. Nonostante una corporatura da lanciatore di martello, era comunque molle, al limite della grassezza. Se ne stava lì a guardare in basso con un mezzo sorriso stampato sulla faccia, e l’impressione che dava era quella di un enorme gattaccio sonnacchioso – indifferente, autosufficiente, ma famelico.

.

“Che problema c’è, di cosa hai paura?”, disse quello professorale.

“Non ho paura di niente!”.

“Allora perché non ci lasci fare?”.

“Perché non voglio! A me non farete quella roba!”.

“Un’iniezione spinale non ti farà nessun male. Ne facciamo continuamente”.

“Non a me!”. Aveva il terrore dell’iniezione spinale perché quando, alcuni anni prima, l’avevano usata per un’anestesia nel sanatorio per tubercolotici, un suo amico era rimasto paralizzato; non temporaneamente, che era lo scopo dell’iniezione, ma permanentemente.

“Devi essere ragionevole. Hai troppo alcol in corpo. Questo servirà a ripulire il cervello, ad alleviare la pressione sui tessuti. Capisci?”.

“Certo che capisco, con chi credi di parlare!”.

“E a parte questo, hai una frattura cranica”.

“Una frattura cranica!”.

“Una lieve frattura, tra la tempia destra e l’occhio”.

“Non ci credo!”. La testa, che era come spaccata in due dal dolore, smentiva questa sua incredulità, ma lui non voleva crederci lo stesso.

“La radiografia lo ha mostrato molto chiaramente. Non è niente di grave, comunque. Non c’è stata una vera e propria commozione cerebrale”.

“Ma dov’è che mi sono fatto—”.

“Non chiederlo a noi, bello mio”, disse sorridendo il più grosso dei due. “Sei arrivato qui così”.

“Come sono finito qui? Io non avevo chiesto di essere—”.

“Sei stato portato qui in ambulanza. Adesso però procediamo. È la cosa migliore per te – ti farà sentire meglio”.

“Mi sento benissimo già adesso!”. Non era vero. La testa gli scoppiava dal dolore ma— non era spesso così, non era sempre così, in mattine come questa?

“Rifiuti l’iniezione?”, chiese l’uomo che sembrava un professore.

“Certo che sì! A me non farete quella roba!”.

Il più basso dei due uomini si voltò verso l’altro e parlò come se Don non fosse lì accanto, o come se non capisse la lingua. “Allora credo che non ci sia niente da fare, Bim. Non possiamo fargliela senza il suo consenso, ora che è cosciente. Il paziente sembra essere nel pieno possesso delle sue facoltà, in grado di decidere da solo”.

“Lo metta alla prova, dottore”.

Il dottore si voltò verso Don. “Come ti chiami?”.

“Don Birnam”, rispose, quasi con orgoglio.

“Dove abiti?”.

“Al tre-uno-uno della Cinquantacinquesima est”.

“Manhattan?”.

“Certo!”.

“Che lavoro fai?”.

“Cosa faccio? Io— be’, non faccio niente, al momento”.

“Disoccupato?”.

“A me non sembrava un disoccupato”, disse l’altro con un sorriso. “Almeno a giudicare dai vestiti che indossava”.

Don si guardò il corpo con un riflesso quasi automatico. Aveva una specie di camicione bianco che non arrivava alle ginocchia; fatto di un tessuto pesante, che era spesso e ruvido come la tela. Glielo avevano legato dietro la schiena: sentiva la protuberanza del nodo, ora, tra le scapole. Era furibondo al pensiero dello spettacolo che dava di sé, furibondo al vedere quell’uomo che sorrideva. Ma l’uomo che sorrideva, notò, non sorrideva di lui; era solo un’abitudine, l’espressione fissa di uno che aveva una faccia da gattone sonnacchioso.

“In che anno siamo?”, continuò il dottore.

“Ma perché mi fate queste domande sceme?”.

“In che anno siamo?”.

“Millenovecentotrentasei!”.

“Che mese?”.

“Ottobre”.

“Che giorno è oggi?”.

Oh, oh. Di questo non poteva essere certo.

“Che giorno è?”.

“Io— mi spiace, temo di non saperlo. Lunedì o martedì forse, ma io—”. Dio, se era martedì doveva tornare a casa, doveva essere di ritorno a casa, al caldo sotto le coperte, e aver chiuso con quel weekend prima che arrivasse Wick. Doveva uscire di lì, e in fretta.

“Come ti chiami?”.

“Te l’ho già detto. Don Birnam”.

“Dove vivi?”.

“Vivo al tre-uno-uno della Cinquantacinquesima est. Manhattan!”.

“Trecentoundici?”.

“Tre-uno-uno, è quello che ho detto! Che è uguale a trecentoundici, in tutte le lingue, giusto? O comunque era così quando io andavo a scuola”.

Il dottore si voltò di nuovo verso l’altro. “Ok, Bim. Dagli un po’ di paraldeide e lascialo andare. Dieci granuli. Mi trovi nel reparto donne”. Si avviò verso l’uscita della camerata.

All’improvviso Don non poteva permettere che se ne andasse così. “Dottore!”, gridò. “Aspetti un minuto!”.

Il dottore continuò a camminare senza voltarsi.

L’omone lo guardava dall’alto, stringendo leggermente gli occhi. “Cosa volevi?”.

“Che giorno è?”.

“Domenica”.

“Oh”. Si accasciò sul letto, sollevato.

“Ti hanno portato qui ieri pomeriggio”.

“Davvero in ambulanza?”.

“Puoi giurarci. Eri svenuto e ubriaco fradicio. E hai un brutto occhio nero”.

Istintivamente Don sollevò la mano e si toccò l’occhio con le dita.

“Peccato. Con degli occhi così belli, poi. Belli da morire, davvero”. La voce non aveva consistenza né forza. Era il sussurrare intimo, appena percettibile, di qualcuno che parla con la testa appoggiata sul cuscino, nel cuore della notte. “Vuoi vedere che aspetto hai?”. Dalla tasca della giacca tirò fuori un piccolo specchio rotondo e lo tenne tra il pollice e l’indice.

Don si ritrasse. “No, grazie”.

“Che problema c’è?”.

“Niente”.

“Che problema c’è, bello mio?”.

Infuriato, Don guardò di nuovo in su. Ma non era nella posizione di chi può infuriarsi. Doveva sopportare tutto finché non usciva di lì, o almeno finché non gli ridavano i suoi vestiti. “Sei un dottore?”, disse tanto per dire qualcosa.

“No”.

“Inserviente?”.

“No”.

“Cosa allora?”.

“Infermiere”. Sorrise. Poi aggiunse, in tono quasi impercettibile:

“Va bene lo stesso?”.

“Va bene per cosa?”.

“Va bene per te”. Sorrise come se fosse segretamente divertito – in modo un po’ sarcastico, ma comunque divertito – da qualche piccolo scherzo tutto suo. Niente che facesse particolarmente ridere; solo una cosa a cui pensare e ripensare di continuo.

Don era troppo a disagio per guardarlo in faccia. “E l’altro che era qui?”, disse, voltando la testa dall’altra parte.

“Quello è il dottor Stevens. Ti è piaciuto?”.

“Senti. Non ha detto che potevo andarmene?”.

“Ok, bello mio. Non ti scaldare. Vado a prenderteli”.

“I miei vestiti?”.

“I tuoi granuli di paraldeide. Ti piaceranno un sacco”. E si allontanò in silenzio.

.

Quando l’infermiere fu a una certa distanza, Don si girò sul letto per vederlo uscire. Si muoveva per la corsia con passo tranquillo, senza far rumore, come se fosse in pantofole a casa sua e stesse andando al bagno, indicibilmente disinvolto e a suo agio. Era uno spettacolo che lo faceva infuriare. Ma non è che dovevi guardarlo per forza, no? Si stese sul letto a faccia in giù, rifiutandosi di continuare a guardare.

Anche se non riusciva a credere a tutta la storia della frattura cranica, cominciò a prendere coscienza del posto in cui si trovava. Il reparto alcolisti. Così ci era arrivato, alla fine. Era inevitabile che lui finisse in questo posto e la sola cosa di cui meravigliarsi era che non ci fosse finito prima. Questa era la tua dimora naturale, e faresti meglio ad accettarlo. Ad accettarlo, a startene buono e ad aspettare finché non avrai la possibilità di uscire di nuovo – e a fare, da quel momento in poi, sempre molta, molta attenzione (specie a dove metti i piedi).

Ma, d’altra parte, tutto questo non stava succedendo – niente di tutto questo stava succedendo. Ti faceva male la testa, ma di certo non sentivi il dolore che ricordavi di aver avuto in passato, non tremavi (non più del solito), non sudavi (non più del solito). Era tutto così irreale che non stavi nemmeno soffrendo; eri semplicemente in uno stato di indefinita attesa, in un tempo fuori dal tempo. Cominciò a guardarsi intorno.

Era in una lunga camerata con il soffitto alto e il pavimento di cemento, dove non c’era nient’altro all’infuori dei letti, alcuni dei quali erano così bassi che sembravano poco più che giacigli. Solo tre o quattro erano letti di altezza normale, e ai lati erano chiusi da assi come le culle dei neonati. L’idea, pensò, era di impedirti di cadere dal letto; oppure, nel caso dei letti bassi, di evitare che cadendo ti facessi male.

Sul letto accanto al suo, un uomo che aveva l’aspetto di un messia malconcio (ma solo per via del viso scarno e svuotato) fissava il soffitto. Aveva una barba di tre o quattro giorni, le guance infossate, gli occhi grandi e tristi. Le gambe bianche spuntavano da sotto il camicione pateticamente corto, come quelle di un cadavere all’obitorio. Avrebbe potuto essere morto, se non fosse che tutto il suo corpo tremava – dappertutto, tutto insieme. Era scosso da piccoli tremiti, regolari, puntuali, costanti, come se un motore di precisione fosse in funzione sotto di lui, dentro il materasso stesso.

Poco più in là, un nero di mezza età blaterava Dio sa cosa gridando a pieni polmoni, e nessuno gli prestava abbastanza

attenzione da capire di che cosa si stesse lamentando. Nel letto di fronte un altro nero si tirò su sulle ginocchia, sollevò il camicione e urinò sul pavimento. Anche in questo caso nessuno parve prestare attenzione alla cosa o preoccuparsene minimamente, meno che mai l’uomo dall’aria intelligente che se ne stava appoggiato al muro qualche metro più in là, con indosso una vecchia vestaglia sbiadita tenuta chiusa con una spilla da balia, e che si guardava intorno con la massima noncuranza possibile, stando molto attento a evitare gli sguardi degli altri. Il suo imbarazzo era doloroso a vedersi. Don sentì che l’uomo l’aveva guardato, ma nel momento in cui si voltò per osservarlo, quello aveva spostato lo sguardo di qualche centimetro a sinistra. Non si riusciva a guardarlo negli occhi neanche a provarci. Altri uomini con indosso vestaglie sbiadite o camicioni aperti dietro si muovevano senza posa su e giù per la corsia o entravano e uscivano dalle due camerate in fondo, da dove sembrava provenire la maggior parte delle urla. C’era un forte odore di disinfettante e di piedi sporchi.

Non era possibile che lui fosse lì, non era possibile che fosse arrivato in quel posto a bordo di un’ambulanza che aveva attraversato le strade della città facendo clang-clang come le ambulanze dei film o come quella che ieri, sotto i suoi occhi, aveva fatto slalom tra i pilastri della sopraelevata. Non si poteva andare in giro in uno di quei cosi e non accorgersene. Ma a te era successo. Eri stato trasportato per le strade della città in una rocambolesca corsa a zig-zag, con un paramedico che se ne stava seduto lì accanto a te per misurarti la pressione o la temperatura e che si teneva forte a ogni curva. Ma, innanzitutto, come ci eri finito in quell’ambulanza? Dov’è che ti avevano raccolto – e chi? Chi o che cosa ti aveva procurato la frattura cranica – se davvero ne avevi una? Tutto quello che si ricordava era la bottiglia che aveva lasciato a casa, sul tavolo del salotto.

*

*

*

[APPENDICE

«Io, nel ruolo dell’ubriacone, avrei preferito José Ferrer. Però scesi a un compromesso e presi Ray Milland.»

Billy Wilder (Cameron Crowe, Conversazioni con Billy Wilder, Adelphi 2002, p. 120).]