L’arrivo dell’Uomo

di Marisa Fasanella

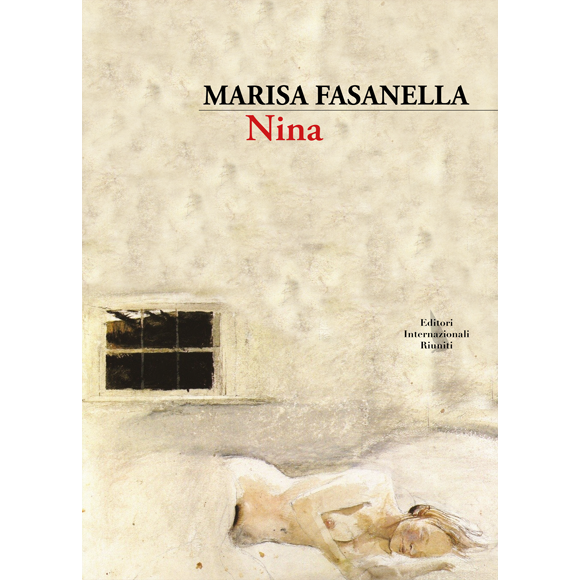

(Le prime pagine di Nina, il romanzo di Marisa Fasanella pubblicato da Editori Internazionali Riuniti, 2014)

L’Uomo arrivò alla città dei due fiumi con la cremagliera delle diciassette e quaranta. I barellieri, quando scese dal treno, si portavano via i restituiti dal fronte sulle lettighe, tra i batticuori patriottici dei soldati, una folla oceanica, e il grido solitario di qualche anarchico irriducibile. Camminava indietro rispetto agli altri e nessuno avrebbe scommesso un pidocchio sui suoi gradi. Indossava una camicia pulita, un cappello di paglia, e aveva l’aria di un viaggiatore qualsiasi. Il suo passo zoppo, in contrasto con la fermezza dello sguardo, finiva col diventare un dettaglio di poco conto. Era più alto della media e sembrava possedere nelle braccia la forza che gli mancava nelle gambe. Attraversò la stazione e seguì i barellieri all’istituto chirurgico, dove era stata allestita una sala operatoria per i feriti più urgenti. Quando si presentò al distretto e dichiarò di essere l’ufficiale medico che aspettavano, il Superiore della compagnia lo guardò serio come un morto e concluse che aveva poco del soldato. Gli assegnò un letto in una camerata grande come una piazza e un cesso in comune, in uno dei convitti requisiti e trasformati in alloggi per un migliaio di soldati afflitti dalla blenorragia dalla diarrea e dalle cimici che per motivi di disciplina e di strategie militari, ignote alle truppe, stazionavano nella città.

Si portava dietro una valigia con la biancheria e due vestiti, pesante e leggero, il baule dove erano custoditi i libri, le lettere di sua madre e i ritratti di famiglia, un sacchetto di cuoio con la sabbia del deserto e delle vecchie pianelle di almeno tre numeri più piccole.

Il Superiore lo ragguagliò sui comportamenti che un ufficiale era tenuto a osservare, soprattutto in tempi di guerra e in una città che si era mostrata sin da subito ostile. “Un buon soldato gira armato, indossa l’uniforme e si presenta al comandante del distretto” gli disse. “Non si lasci abbindolare dalla folla che ha visto alla stazione, ci caccerebbero via a pedate, se potessero”.

L’Uomo gli rispose che amputare arti e sbrogliare viscere mal si adattavano alla costipazione di una divisa e in quanto ai rivoltosi, se avessero deciso di tendergli un’imboscata, di sicuro non li avrebbe fermati una giubba con le stelle appuntate sul bavero. Si sarebbe cercato un alloggio e avrebbe denunciato le miserevoli condizioni di vita dei soldati: in quell’ambiente ce n’era abbastanza per un’epidemia di colera, con tutti quei germi che galleggiavano nei cessi, i pidocchi e le divise lerce.

Il Superiore, quand’era fresco di studi, aveva partorito egli stesso un seme di rivolta, e sapeva come domarlo. “Accetterà come tutti gli altri quello che non potrà cambiare” gli disse, e lo lasciò al suo periplo.

L’Uomo si affacciò alla balaustra del balcone e lo seguì con lo sguardo nella piazza, dove si scaricavano discese e gradinate come lavine e le donne richiamavano dalla strada i figli svogliati e magri come chiodi e le porte delle botteghe si richiudevano sulla mercanzia. Gli mancò il letto della sposa bambina, morta il giorno dopo le nozze per il morso di una scarpa che le piagò il calcagno e nessuno curò a causa dei ricevimenti che prima della cerimonia nuziale erano andati avanti per giorni fino all’alba.

Gli venne in mente la biblioteca di suo padre e le cosce umide delle serve che lo avevano liberato dal piacere solitario. Un esercito disfatto invase l’edificio come uno sciame d’api e si riversò nelle camere in silenzio sui materassi fradici di sudori raffermi senza spogliarsi.

La caffetteria alle spalle della chiesa madre serviva ancora un goccio di rosolio e un caffè allungato agli ultimi clienti della notte: redattori e copisti che aspettavano la pagina del giornale ancora in stampa e commentavano le notizie. L’Uomo ordinò una tazza di acqua bollente dove sciolse una punta di tè, poi accese un mezzo sigaro e ascoltò i loro discorsi. Discutevano della necessità di chiudere le porte ai mendicanti, venivano dai paesi vicini e si azzuffavano agli angoli delle strade invocando il domicilio di soccorso.

Il proprietario del caffè si avvicinò al suo tavolo per dirgli che non avrebbe servito altro e l’Uomo gli chiese dove poter trovare un alloggio. “Ne ho necessità” aggiunse.

“E tu a me lo vieni a chiedere? Dopo che le autorità si sono accollate il peso di alloggiarvi persino nelle scuole e pure nei convitti, e gli studenti non trovano ricetto e finiscono nei ricoveri delle puttane pronte a sverginarli per pochi spiccioli”.

“Sono un medico” affermò.

“Ma pure un soldato”.

[…]

Aveva scelto quel mestiere per obbligo verso il barone suo padre, militare di carriera prima di lui e dopo suo nonno, e lo aveva umanizzato con gli studi di medicina. Leggeva Marx con la complicità di sua madre, suonava Strauss e amava la poesia. Unico figlio maschio, nato dopo cinque femmine, era cresciuto tra le sottane delle donne, ma aveva anche camminato scalzo e si era sporcato di fango con i figli dei coloni, conosceva i sudori acidi della terra rivoltata di fresco, le braccia nerborute doloranti per il peso delle vanghe che scavavano buche profonde come pignatte. Il barone suo padre, quando era tornato a riprendersi la proprietà e si era messo a complottare con i braccianti riformisti, lo aveva esiliato in un convitto riservato ai figli dei militari, dove forgiavano i futuri allievi delle accademie, e l’obbedienza alle regole era diventata il suo rosario quotidiano, una violenza che era riuscito ad arginare con i libri e la scrittura. Leggeva alla luce di mozziconi di candele e scriveva lunghe lettere alla madre. Il suo futuro era stato già deciso, e il giorno che era tornato a chiedere il permesso di studiare medicina, il barone aveva ceduto solo dopo la promessa di dismettere gli abiti civili e di non avanzare pretese sul patrimonio di famiglia.

La moglie bambina l’aveva conosciuta durante una delle sue brevi visite alla famiglia, era la figlia del guardacaccia e abitava in uno degli alloggi della servitù. D’estate quelle casette diventa vano un forno e le donne cercavano sollievo dalla calura nei corsi d’acqua annegandoci con tutte le sottane. Durante l’inverno sbattevano i denti anche col fuoco acceso. L’Uomo l’aveva vista la prima volta curva sotto un fascio di legni secchi, un metro e una noce di ossa e pelle bianca ammantata di capelli corvini, e aveva deciso di sollevarla da quei pesi.

L’annuncio del suo matrimonio aveva colpito il barone come una frustata, sradicò l’albero più bello del giardino, una magnolia di duecento anni che aveva abdicato alla vecchiaia e partoriva ancora fiori candidi e profumati, e al suo posto piantò sette cactus. Gli disse che non gli sarebbe bastato il gineceo di un sultano per sollevare dalla povertà le donne bambine che si prostituivano ai lati delle strade, o che morivano di stenti nei sobborghi della città: “Lì c’era la vera miseria, non qui, dove il medico viene a visitarle e hanno pane a sufficienza”.

Il matrimonio fu celebrato nella cappella della residenza, ma il barone non si presentò. C’erano circa duecento invitati tra nobili e meno nobili, e una folla di poveri che si accalcò già dalle prime ore del mattino sul piazzale antistante il palazzo per godersi la rappresentazione di una favola destinata all’eternità. La moglie bambina durò un solo giorno. I suoi piedi si erano dilatati nelle pianelle che le costruiva il padre con cuoio riciclato e senza nervature. Quando glieli chiusero nelle scarpe di pelle nuova di capretto non riusciva a muoverli e camminava sulle punte, provvisoria come una foglia secca. Il calcagno si coprì di pustole purulente e provò un dolore più forte della povertà, ma non trovò il coraggio di lamentarsi e la sepsi se la portò via prima dell’alba. C’erano già i fiori bianchi del matrimonio e i confetti che le serve avevano raccolto dai gradoni della chiesa, e l’accompagnarono al camposanto ancora vergine.

La seppellirono nella tomba di famiglia, e il titolo di nobildonna consolò il guardacaccia, che ritornò a mangiare zuppa di cicoria annegata di lacrime, a cacciare lepri e fagiani per il padrone e a sorvegliare i limiti della proprietà altrui. Il barone, per ingraziarsi i coloni, dispose che le venissero resi gli onori riservati alle persone di famiglia, listò a nero il portone e ordinò al prete le messe perpetue per salvarle l’anima, ma il corteo funebre si disperse come un nugolo di vespe quando apparve dietro il feretro.

«Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere», sosteneva Bertolt Brecht, e non ci potrebbe essere miglior chiosa per “Nina”, l’ultimo romanzo di Marisa Fasanella, promettente scrittrice calabrese che ha saputo regalarci, ancora una volta, emozioni e sentimenti forti e genuini. Intendiamoci, Nina non è certo romanzo da feuilleton, tutt’altro. La struttura diegetica, ad esempio, rievoca sapientemente l’arte di Vincenzo Consolo e di Gesualdo Bufalino e il retablo narrativo della Fasanella somiglia a un dittico in cui una delle due tavole è dipinta da un narratore eterodiegetico onnisciente, che ha la funzione di fornire al lettore il quadro, il più obiettivo e scarno possibile, del contesto spazio-temporale e dei personaggi che animano la storia. Siamo nella Calabria cosentina della prima guerra mondiale, una terra di un secolo fa, ancora attuale, segnata da faide e ammazzatine, scavata da povertà e malattie, ingiustizie e rassegnazione, disegnate sui volti e sui corpi smunti, emaciati, dilaniati, di coloni e contadini, sfruttati e sopraffatti da baroni e soldati prepotenti e corrotti, che mirano a difendere ed accrescere i propri privilegi, i primi, e a garantirsi le migliori condizioni di sopravvivenza, i secondi. In questa umanità il narratore, col crivello dell’apparato ideologico che si porta dietro, separa nettamente i buoni dai cattivi: dipinge a tinte chiare e trasparenti personaggi come Sara Mariosa, Ulisse Calvosa, Carmela la dolce e tanti altri, appartenenti alla plebe contadina, mentre tratteggia con colori cupi e tonalità tenebrose nobili, sacerdoti e soldati, come il famigerato Jacopo degli Armenti e i suoi fratelli. Non esistono personaggi di mezzo o in fieri, l’opposizione diametrale tra le parti in campo è totale e totalizzante ed è sociale, oltre e prima che umana. Qui risiede forse l’unico limite del romanzo della Fasanella, che non consta, si badi bene, della facile constatazione di volerlo far apparire come un’opera a tesi di una scrittrice engagé di credo comunista, bensì del fatto che il peso della retorica ideologica prosciuga la linfa vitale di personaggi così integralmente e univocamente buoni (o malvagi) da risultare troppo appiattiti sullo sgraffito delle idealizzazioni astratte. E avviene, per di più, che quelli che, sull’esempio della “Conversazione in Sicilia” di Vittorini, aspirerebbero ad essere per molti tratti riuscitissimi personaggi mitici o allegorici (come il protagonista maschile, denominato l’Uomo, con epiteto di sapore primordiale), male reagiscano al contatto troppo ravvicinato e diretto con il corso infuocato della praxis storica, irrigidendosi, talvolta, in pose stereotipate. Eppure “Nina” avvince il lettore e, se lo fa, lo si deve alla sua protagonista eponima. La seconda tavola del dittico cui accennavamo, infatti, incornicia il volto, il corpo e il pensiero di una giovane donna che, venduta dalla madre a un matrimonio di convenienza con Jacopo degli Armenti, signorotto criminale del paese, in cambio del possesso di alcune terre, trova la forza e il coraggio di affidare la sua disperazione alla composizione di uno splendido autoritratto narrativo: «”Ninè, leggi. Scrivi, Ninè, che la vita se la scrivi non ti ammazza”» (p. 76), l’aveva istruita la pirandelliana zia Nerina, l’unica sua parente ad avere vissuto, nell’accettazione consapevole del martirio della reclusione forzata in una biblioteca, inflittogli dai parenti, il valore di liberazione, rappresentato dall’istruzione, nei confronti delle proterve costrizioni di una società arretrata, maschilista e feudale. E Nina scrive con sorprendenti e ispirati accenti di lirismo, perché la poesia e l’arte in questo romanzo sanno di donna (un altro personaggio, Sara Mariosa, stende su tela tutto quello che vede e che l’arroganza maschile le ha impedito di poter pronunciare e, ancora, Carmela la dolce, prostituta analfabeta, prima di esalare l’ultimo respiro si fa scoppiare la testa di dolore pur di farsi recitare delle poesie), scrive la sua vicenda, tratteggia su carta le sue sofferenze, i soprusi e le angherie che ha dovuto e deve subire, il suo amore clandestino per l’Uomo, il suo afflato di protezione per la piccola Nora, la figlia che Degli Armenti le ha imposto di concepire, la sua volontà di riscatto. E in questo personaggio affascinante, che incarna al meglio la concezione di letteratura etica di Sartre, riconosciamo il destino e la voce di tante donne di ogni tempo, sfruttate e recluse, reiette e sottomesse, schiacciate da rapporti sociali e umani crudi e meschini. E, come se non bastasse, Nina è anche personaggio letterariamente riuscito: la triste conclusione della sua parabola esistenziale, con il suo rovesciamento simbolico del mito di Diana e Atteone, la consacra a novella eroina di tragedia greca, donna di tempi atavici, straziata da una società senza Dio e senza alcuna possibilità di riscatto femminile, se non nella potente prospettiva narrativa di un’immagine donataci da un moderno Chirone per consolarci un po’, nell’eternità della poesia, della fragilità umana.