Bentornato a casa, Fred Stein

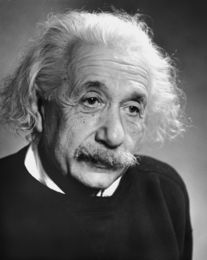

Einstein aveva voluto fargli un favore. Capiva quanto valesse il proprio volto per il portfolio di un giovane connazionale, però odiava farsi fotografare. Così decise di concedergli dieci minuti. Fred Stein arrivò a Princeton e anziché mettersi subito a scattare, fece come sempre: cominciò a dialogare con l’illustre soggetto passando da argomenti seri al piacere di raccontarsi barzellette. Dopo due ore e vari richiami al tempo scaduto (“Che resti!” rispose Einstein alla sua segretaria) i due ebrei tedeschi in esilio si salutarono. Fred Stein aveva impresso il rullino di venticinque fotogrammi, numero talmente esiguo da rendere pressoché impercettibile che avesse anche lavorato. Eppure tra quelle immagini ce n’era una destinata a diventare uno dei ritratti più famosi di Albert Einstein, una foto che lo coglie con uno sguardo desolato, addolcito di compassione. Il fotografo era riuscito a trattenere l’istante che rende manifesta una storia singolare; nel ’46 Einstein non appare come un genio celebrato che aveva fatto tutto il possibile per opporsi al nazismo, ma come un vecchio gravato da un dolore insormontabile.

L’aneddoto introduce talmente bene il metodo e l’estetica di Stein da essere riproposto da suo figlio nel discorso inaugurale della mostra “In an Instant: Photographs by Fred Stein” che rimarrà aperta al museo ebraico di Berlino fino al 23 marzo 2014. Fred Stein, nato nel 1909 a Dresda, era diventato un fotografo grazie alla Leica acquistata come regalo di nozze assieme alla sua sposa e alla fuga dai nazisti travestita da luna di miele a Parigi. Lì non valeva nulla la laurea con cui il militante socialista avrebbe voluto farsi avvocato dei più deboli, inoltre per i profughi era quasi impossibile ottenere un permesso di lavoro. Così Stein, flâneur per necessità di reinventarsi, prese a girare per le strade. Riprendeva ambulanti e mendicanti, coppie solitarie, bambini, gente comune d’ogni sorta, allenando l’occhio a uno stile dove il rigore modernista con cui viene inquadrato lo spazio urbano entra in dialettica con l’empatia per i suoi abitanti.

È questa cifra a elevare le sue fotografie al di sopra del bozzettismo sociologico, a conferire ai suoi soggetti una dignità a se stante. Spesso le immagini colgono piccoli attriti comici del quotidiano. Pur dovendo accettare ogni ingaggio (pubblicità, fotogiornalismo, persino matrimoni), dopo due anni di lavoro da autodidatta Stein verrà incluso nelle collettive della “Galerie de la Pleiade” accanto a André Kertesz, Man Ray, Brassaï e altri emergenti della nuova arte. Il ritratto gli fornirà la più congeniale fonte di guadagno, sebbene scelse di immortalare solo chi stimava. Il suo compagno di partito Willy Brandt o più tardi Hannah Arendt, entrambi veri amici, si concederanno al suo obiettivo lungo diverse tappe della loro vita. Però la piccola fama conquistata in un ambiente dove l’approdo alla fotografia rappresentava un percorso comune a molti esuli, non era destinata a durare. Con l’entrata in guerra della Francia, il figlio di un rabbino attivo come antifascista anche a Parigi, venne deportato in un campo per stranieri di nazionalità nemica e riuscì a scampare alla prigionia solo all’alba della capitolazione. Le successive difficoltà per ritrovare la moglie e la figlia di appena un anno e poi fuggire insieme dall’Europa saranno drammatiche. Come molte delle personalità che ha ritratto – Marc Chagall, Max Ernst, Jean Arp, Jacques Lipchitz, Arthur Koestler, Heinrich Mann, Siegfried Kracauer e la stessa Arendt – Stein deve la vita a Varian Fry, l’americano che con l’aiuto di una rete di profughi e l’apporto della malavita marsigliese riuscì a far uscire dalla Francia circa duemila persone ricercate dalla Gestapo. Per un’amara casualità, la morte coglie il salvatore e il salvato a distanza di due settimane nel 1967, in un’epoca non ancora pronta a riconoscere l’opera dei giusti né a valorizzare la fotografia come arte. Eppure a New York lo sguardo di Fred Stein aveva continuato a perfezionarsi, trovando stimolo nella grandiosità architettonica del centro di Manhattan e nella diversità infinita dei suoi quartieri. Un’enorme Braccio di Ferro librato tra i grattacieli della Quinta Strada, le schiene di due adolescenti neri che si abbracciano a Orchard Beach, una matrona che usa un giornale yiddish come copricapo o una famiglia di quattro componenti più un cagnolino, tutta raccolta intorno a un quotidiano dal titolo ITALY SURRENDERS. Seduta davanti al negozietto, la lettrice del giornale sorride mentre controlla la carrozzina con il piccolo che si sta sfilando il biberon di bocca. Un momento storico di speranza riflesso nel quotidiano di Little Italy.

È questa cifra a elevare le sue fotografie al di sopra del bozzettismo sociologico, a conferire ai suoi soggetti una dignità a se stante. Spesso le immagini colgono piccoli attriti comici del quotidiano. Pur dovendo accettare ogni ingaggio (pubblicità, fotogiornalismo, persino matrimoni), dopo due anni di lavoro da autodidatta Stein verrà incluso nelle collettive della “Galerie de la Pleiade” accanto a André Kertesz, Man Ray, Brassaï e altri emergenti della nuova arte. Il ritratto gli fornirà la più congeniale fonte di guadagno, sebbene scelse di immortalare solo chi stimava. Il suo compagno di partito Willy Brandt o più tardi Hannah Arendt, entrambi veri amici, si concederanno al suo obiettivo lungo diverse tappe della loro vita. Però la piccola fama conquistata in un ambiente dove l’approdo alla fotografia rappresentava un percorso comune a molti esuli, non era destinata a durare. Con l’entrata in guerra della Francia, il figlio di un rabbino attivo come antifascista anche a Parigi, venne deportato in un campo per stranieri di nazionalità nemica e riuscì a scampare alla prigionia solo all’alba della capitolazione. Le successive difficoltà per ritrovare la moglie e la figlia di appena un anno e poi fuggire insieme dall’Europa saranno drammatiche. Come molte delle personalità che ha ritratto – Marc Chagall, Max Ernst, Jean Arp, Jacques Lipchitz, Arthur Koestler, Heinrich Mann, Siegfried Kracauer e la stessa Arendt – Stein deve la vita a Varian Fry, l’americano che con l’aiuto di una rete di profughi e l’apporto della malavita marsigliese riuscì a far uscire dalla Francia circa duemila persone ricercate dalla Gestapo. Per un’amara casualità, la morte coglie il salvatore e il salvato a distanza di due settimane nel 1967, in un’epoca non ancora pronta a riconoscere l’opera dei giusti né a valorizzare la fotografia come arte. Eppure a New York lo sguardo di Fred Stein aveva continuato a perfezionarsi, trovando stimolo nella grandiosità architettonica del centro di Manhattan e nella diversità infinita dei suoi quartieri. Un’enorme Braccio di Ferro librato tra i grattacieli della Quinta Strada, le schiene di due adolescenti neri che si abbracciano a Orchard Beach, una matrona che usa un giornale yiddish come copricapo o una famiglia di quattro componenti più un cagnolino, tutta raccolta intorno a un quotidiano dal titolo ITALY SURRENDERS. Seduta davanti al negozietto, la lettrice del giornale sorride mentre controlla la carrozzina con il piccolo che si sta sfilando il biberon di bocca. Un momento storico di speranza riflesso nel quotidiano di Little Italy.

Peter Stein ha raccontato come da bambino suo padre lo portasse in giro per tutta la città insegnandogli come si guarda il mondo attraverso una lente fotografica. Sostiene di essere diventato direttore della fotografia grazie a quell’apprendistato, una carriera consolidata al punto da consentirgli di promuovere l’opera paterna negli anni più recenti. La prima retrospettiva nel paese d’origine di Stein segna una tappa cruciale cui seguirà la diffusione di un documentario che Peter ha dedicato a suo padre. C’erano anche i nipoti all’inaugurazione: fotografava l’evento una donna troppo giovane perché il nonno avesse potuto tenerla in braccio e di un’impressionante somiglianza con la ragazza che aveva sostenuto il marito come assistente. Ecco Fred Stein esposto in un ritratto parigino di sua moglie e al contempo onorato con il proprio strumento dalla nipote. Nel suo discorso funebre un amico disse di Stein che “la giustizia per lui era bellezza e la bellezza giusta”. A quella visione sembra felicemente improntata anche la sua riscoperta.

Questo articolo è stato pubblicato suIl Sole 24 Ore, 8 dicembre 2013. Ho voluto riproporlo qui per mostrare anche delle foto che nella versione online del “Sole” non sono state inserite. Le foto qui proposte risalgono agli anni ’34-’36 a Parigi e ca.’43-’46 New York. I diritti appartengono all’Fred Stein Estate. Per vederne altre potete andare a questo sito: http://www.fredstein.com/

I commenti a questo post sono chiusi

La prossima volta il pezzo su danilo dolci lo forgi tu

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/12/16/ilsanto-palermo-aldous-huxley-vi-racconto-chi.html

Per ora mi fanno scrivere solo di roba di costume spesso piuttosto cazzara e non mi dispiace :-)

ps. Huxley non è proprio l’ultimo scemo, no?

[…] segue https://www.nazioneindiana.com/2013/12/17/bentornato-a-casa-fred-stein/?utm_source=feedburner&utm… […]

Huxley,come Camus ha la caratteristica di essere un inquilino stabile nel mio Pantheon,anche se non posso dire di conoscere molto della loro opera letteraria. Ho voluto citarlo perchè secondo me i responsabili del reparto culturale stavolta hanno toppato scegliendo un testo che non rende giustizia al personaggio,e che probabilmente Aldous scrisse sotto l’influsso di un viaggio sbagliato

p.s comunque con Ezio adesso ci parlo io,tranquilla. O i miei avvocati di Marsiglia

http://www.youtube.com/watch?v=8xh0wq017XU

Non conoscevo Fred Stein e ringrazio Helena per condividere con noi questa storia.

La cultura francese si è nutrita di talenti in esilio.

Gli artisti di origine ebraica hanno dato una memoria alla bellezza della cultura hiddish.

Penso a Marc Chagall. Il suo mondo di sogni e di simboli.

La stupidità e l’odio non hanno visto questa bellezza.

Non abbiamo in Francia una traccia in letteratura della cultura hiddish. Penso a Isaac Bashevis Singer: ha trovato la sua voce in America.

E’una cultura piena di fantasia. Quest’anno studio con i bambini le favole hiddish in un progetto di cultura:Méditerranées (in febbraio).

Questa storia di vita dice molto della capacità per un artista di trovare energia e bellezza nel suo desiderio di creare.

Sono venuti con la speranza e il ricordo del paese natale.

Un artista in esilio ha come sola terra rifugio

Il suo propio arte e la sua lingua.

Bellissima la foto con le due bambine.