Cattedrali

di Davide Vargas

Intorno preme la flotta rugginosa delle acciaierie. Fumi. Carriponte. Moli. I becchi delle gru. Chiatte e pontoni. Un gigantesco ramarro con zampe e code di ferro.

Taranto è città con tre mari. Due alvei di acqua ferma nella trama continua della città. Come due fori. Attraversando il dedalo dei ponti [girevoli e no] non ne hai percezione. Segui le sponde e non sembrano richiudersi. Mentre la presenza dell’industria incombe ad ogni passo. È sempre così. Un incubo nasconde la bellezza e ne rende lancinante il bisogno di contatto. Il terzo mare come un cormorano apre le ali verso il largo. Sulla sponda seguo la forza centrifuga dell’anfiteatro marino e vorrei staccarmi da terra. Come le navi. In un angolo la carcassa spersa dell’Andrea Doria nega il viaggio verso un’acqua libera. E così lo trasforma in aspettativa.

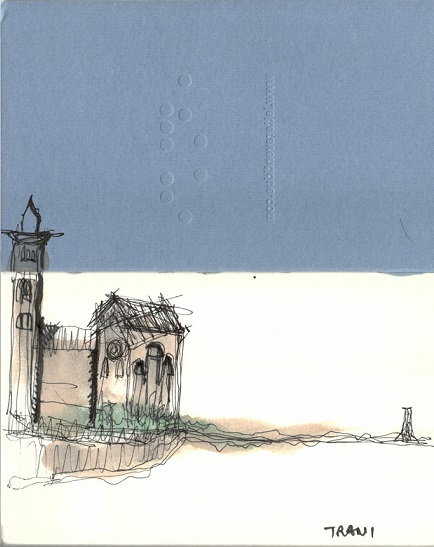

Trani si distende lungo un mare uniforme. Aperto e sconfinato. Dal bastione forzuto di un monastero fino alla punta di una specie di falesia ricoperta di pini e falasco una lunga striscia di cattiva edilizia accompagna la linea della costa. Ma nel porto case bianche e dorate si affacciano sugli alberi delle barche aggrappate ai pontili. La luce di questa terra protesa alla fine della terra sbianca i selci dei pavimenti. Ammorbidisce le pietre della case. Scivola sui cantonali dei vichi che come Ismaele scendono al mare. Sulle bancarelle ricci e cozze sono delizie a buon mercato. Tre euro per le cicale che si agitano nelle vaschette d’acqua salata. La puzza delle pozzanghere risulta piacevole come nelle penombre degli angiporti. La domenica tutto il porto si riempie di gente che passeggia e si gode l’incanto del sole e del mare. Ho l’impressione di una volontaria tregua al pensiero.

Penisola di pietra gialla. Consumata. Camminiamo per le strade vuote ed è come percorrere il profilo di un corpo in decomposizione. Struggente nobiltà divorata dall’incuria. Nell’Italia degli anni cinquanta che Guido Piovene visitò e descrisse nel suo “Viaggio in Italia” Taranto viene raccontata come “amabile, e la sua grazia naturale è più profonda e più forte della retorica. Pulita, ben illuminata ed ariosa è un esempio…

Cinquanta anni di ruberie. Hanno sventrato tutta l’Italia. Fino alla perdita di ogni speranza. Ma c’è un silenzio che accompagna le ombre che porta il sole quando filtra nei vicoli stretti e si deposita sulle trame dei conci. Sulle rugosità. O sulle zone levigate dal vento. Sulle cornici delle finestre svuotate e sui portali sbarrati e inchiodati. E si sa, il silenzio, questo silenzio, è sempre attesa di un evento. La città vecchia di Taranto è una zattera stremata. Da fermi siamo immersi nella metafora del viaggio. Dove ogni cosa è un avvertimento. Un gruppo di gatti nell’incavo della strada. Un albero piantato in un vaso di lamiera. Una targa sul fianco di un palazzo. Un taglio e si vede il mare. Avvertimento di presenze millenarie. Beviamo birra Raffo in un luogo deserto. La gente preferisce le fotocopie di città altrove. Tra densità di cemento e macchine.

Come l’intorno della Concattedrale. Di Giò Ponti. Palazzoni che si richiudono intorno senza spiragli. Ci si arriva passando di fianco alla monumentalità esagerata del Palazzo del Governo di Brasini. E agli edifici e gli spazi della marina. Gli unici tenuti con cura nella città. È una vita che voglio visitare questa chiesa. Forse per questo mi delude. Cerco un’emozione nella pancia e non trovo niente. L’intonaco è malandato. Gli infissi vecchi. Resiste meglio la vela traforata. Casa del vento. Degli uccelli. Degli angeli. Entità più rispettose degli uomini. Una nuvola bianca passa e si posa in uno dei registri. Cerco un a vista frontale. La chiesa si specchia verdastra nelle vasche d’acqua putrida come lanca. Niente. Forse occorre un rapporto più diretto. Far scorrere sul filo del sentire le immagini e le sensazioni. Ma siamo in troppi. C’è fretta. La voce dell’architettura tace e non c’è l’attitudine a fermarsi e aspettare. Perché io so che proprio nella rabbia dell’impossibilità c’è il riconoscimento di un rapporto possibile. Ed è allora che si sente la voce. O si ricorda.

La cattedrale di Trani è un luogo fatidico. Una nave protesa verso il mare. Toglie il respiro. Nel cielo nero un forte vento di mare sbatte i gabbiani che atterrano sulla pelle dell’acqua come foglie cadute. Galleggiano sfiniti e luccicano simili a pezzi di ferro bruno. Le palme sono squassate e la cattedrale ingrigisce come un vecchio ancora in piedi. Il vento mi spinge indietro con la stessa forza che hanno le parole dolorose. Nei vortici d’aria i passi incespicano. Allora mi pare che l’unica sia lasciare che l’indicibile proceda nel solo modo possibile [il suo] e attraversare la bufera senza l’illusione dell’approdo. Poi sarà così. E all’imbrunire quando tutto si placa i gabbiani cercano un punto di riposo. Il campanile come a Meséglise cattura cielo e ombre. La cattedrale si accende di una luce rosata. Ci giri intorno, negli spazi larghi che la circondano. Il molo fugge nel mare fino al faro. Avanguardia di una fuga. Ma la cattedrale è solida e imponente. Così è vera presenza. Ed è una cosa tattile. Oltre la vista degli occhi. Come nel racconto di Carver.

25/26 ottobre 2013

I commenti a questo post sono chiusi

appunti per un esicasmo laico,alla fine del mondo(dove forse gli unicorni sono i cavalli selvaggi)

http://www.youtube.com/watch?v=I7Bt-oXtQGI

Va bene. Di Trani era un amico scrittore, Nino Palumbo, figlio di un povero artigiano ‘Pane verde, si chiamava il romanzo ambientato a Trani. E Taranto era la perla del Sud, letteralmente incastonata fra quei tre mari, descritta meravigliosamente non so più da chi. Certamente meglio che da Piovene. Tout passe, tout lasse, tout casse. Fece in tempo comunque Piovene a fermare sulla carta quel Bel Paese di cui oggi resta solo il formaggio omonimo.