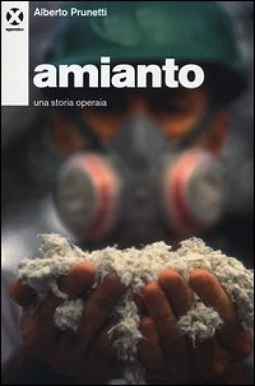

Amianto

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)

Marco Rovelli su l’Unità del 5/1/2013:

“Amianto. Una storia operaia”. Titolo e sottotitolo secchi, asciutti, precisi. E’ l’ultimo libro (“terribile e bellissimo”, come ha scritto Valerio Evangelisti nella prefazione) di Alberto Prunetti, edito da Agenzia X. La storia di Renato Prunetti, padre di Alberto, operaio dall’età di quattordici anni, che ha respirato amianto fino a morirne. Renato lo vediamo nei capannoni di Piombino e in quelli dell’Ilva di Taranto, o a Casale Monferrato, ovunque c’era da respirare quella vita che si faceva morte. E vediamo anche l’autore stesso, che rammemora la propria infanzia, “operaia” anch’essa. Nella storia di Renato Prunetti c’è la storia di un materiale che ha fatto schiere di morti, nel silenzio più assoluto (ne scrissi in passato, e approfondirne le vicende lascia davvero sgomenti: per iniziare, vedete il sito amiantomaipiù). Era dagli anni Trenta che si conoscevano gli effetti letali dell’amianto, ma fino agli anni Ottanta nulla cambiò: una vicenda paradigmatica di come gli interessi delle grande industrie prevalgano su tutto il resto. Ma il libro di Prunetti – oltre a essere una vera e propria inchiesta sul campo, che ci fa vedere la materialità delle fabbriche, che ci mostra il lavoro vivo negli stabilimenti – è anche una vera e propria opera letteraria. La scrittura di questo libro, nella suo dato scabro, secco, nel suo andare dritta al cuore materico del reale, ci fa sentire, e sentire veramente, i suoni profondi di quella storia operaia. Si sente che quella storia è cresciuta tra le mani dell’autore suo malgrado, che lo ha preso e coinvolto fino al cuore: in questo sta la letterarietà del libro, non nell’artificiosità, ma nella necessità, nell’urgenza, nella sua verità (termine così equivoco, ma a sua volta così necessario, se declinato al singolare).

Da Alberto Prunetti, Amianto, una storia operaia, Agenzia X, 2012, pp. 160

Questa è la storia operaia di un tipo qualsiasi, una storia come tante, di quelli che sono cresciuti nel dopoguerra, hanno fatto un pezzo del boom economico italiano sulla loro pelle, hanno vissuto la crisi petrolifera del ’73 sulle proprie tasche e sono morti all’inizio del nuovo secolo, ammalati dopo avere smesso di lavorare. Uccisi da un serial killer micidiale che agiva a Casale Monferrato, a Taranto, a Piombino e in decine d’altri posti. Un uomo che ha iniziato a guadagnarsi il pane a quattordici anni, che è entrato in fabbrica senza mai uscirne davvero, perché il cantiere industriale aveva nidificato nelle sue cellule il proprio carico di negatività. Uno che è stato costretto per ragioni professionali a esporre il proprio corpo a ogni tipo di metalli pesanti. Un lavoratore che ha visto le condizioni di sicurezza nei cantieri precipitare ogni giorno di più. Un padre che ha fatto studiare i propri figli con la convinzione ingannevole che mandarli all’università fosse un modo per farli uscire dalla subordinazione di classe. Uno che si infilava guanti d’amianto, e tute d’amianto, e si metteva lui stesso sotto un telone d’amianto, perché scioglieva elettrodi che rilasciavano scintille di fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne piene di petrolio e che sotto quel telone respirava zinco e piombo, fino a tatuarsi un bel pezzo della tavola degli elementi di Mendeleev nei polmoni. Fino a quando una fibra d’amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la strada verso il suo torace ed è rimasta lì per anni. E poi, chiuso il suo libretto di lavoro, quella fibra ha cominciato a colorare di nero le sue cellule, corrodendo materia neurale dalla spina dorsale fino al cervello. Una ruggine che non poteva smerigliare. Lesioni cerebrali che non poteva saldare. Guarnizioni che hanno iniziato a perdere, nel tono dell’umore, nella memoria, nella deambulazione, nell’orientamento. Tante volte mi sono chiesto se avesse sofferto. Se avessimo dovuto dargli più morfina. Quella droga – a lui che parlava male dei “drogati”, tra un bicchiere e l’altro di Tavernello – deve avergli regalato gli ultimi momenti felici. Qualcosa di più dell’anestesia. Finalmente era libero di dimenticare quella scimmia che gli era salita sulla schiena. Sognava felice: cavalcava nelle celesti praterie, come gli eroi dei nostri fumetti western. Le sue ultime ore per noi furono pesanti, ma lui neanche se ne accorse: era con Capitan Miki e Blek Macigno, con il comandante Mark, con Gufo Triste e Mister Bluff, con Chico e Tiger Jack e con Kit Carson, galoppavano assieme nelle celesti praterie e nelle foreste di Darkwood, senza più la zavorra dell’acciaio e della ruggine a bloccarlo a terra.

Forse il testo è meno Letterario, ma vi consiglio “Amianto” di Stefania Divertito, Edizioni Ambiente.

b!

Nunzio Festa

Sì, è la perfetta storia dell’uomo comune del nostro tempo: alla fine gli restano solo la morfina e i sogni dei fumetti.

Ognuno si nutre dell’immaginario che si crea, in funzione delle proprie possibilità. Mio padre aveva iniziato a lavorare a quattordici anni: con la terza media non aveva modo di leggersi troppe altre cose. Non riuscì neanche a diplomarsi con le scuole serali perché dopo aver tagliato ferro e respirato benzene e ossidi di ferro per otto ore, era piuttosto stanco per dedicarsi ai classici greci. Sfogliava qualche pagina del manuale del tracciatore tubista della Hoepli, qualche fumetto e poi si addormentava. Così si vive e così si muore, nel mondo comune di tutti i giorni.

segnalo anche la recensione di Marino Magliani sul Correre Nazionale, con una intervista all’autore:

http://www.corrierenazionale.it/culture/scritture-e-pensieri/conversazioni/83668-Alberto-Prunetti-una-storia-operaia-che-e-ancora-realta-r-n-r-n