Ostalgie canaglia

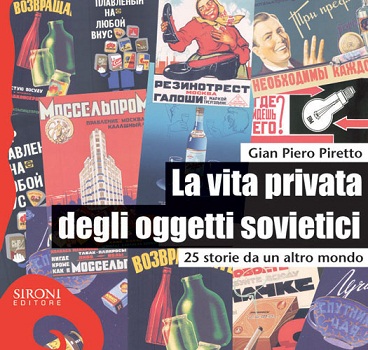

Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012

Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012

di Gianluca Veltri

L’Ostalgie è la nostalgia per l’impero socialista perduto. Rimpianto o demonizzato che sia, il passato sovietico conosce diverse declinazioni nel blocco dell’ex patto di Varsavia. Nella Germania unificata, nei territori dell’ex DDR, si dispensano memorabilia d’epoca socialista: dagli oggettini-ricordo da basso turismo alla rimessa in commercio dei prodotti autarchici del tempo che fu (detersivi, alimentari), per anziani cittadini della vecchia Germania Orientale. Siamo dalle parti del film Goodbye Lenin.

Gli oggetti dell’Unione Sovietica, balalajke, matrëske, colbacchi, distintivi, cabine telefoniche, bicchieri, porta-bicchieri: Svetlana Boym parla di «souvenirizzazione del passato socialista». Lo studioso di cultura russa Gian Piero Piretto racconta in “La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo” (Sironi) la vita privata di alcune “cose sovietiche” — lampade, profumi, polpette, vodka, samovar e molto altro — per indagare attraverso esse le svolte culturali di cui sono state responsabili. Non tutti gli oggetti raccontati hanno perso la loro funzione originale: ma in qualche modo sono diventati testimoni di un passato sul quale lo studioso si sofferma con straordinaria efficacia, senza indugiare su eccessi emotivi o mitologie personali. Però è inevitabile che un’aura mitologica l’abbiano acquisita, questi simulacri sovietici. Nati con i presupposti del costruttivismo russo — negazione di design, praticità e resistenza, spartana sobrietà, eliminazione di tracce d’arte fini a se stesse — gli oggetti tornano in una risemantizzazione, con un design ben definito. Il consumismo occidentale doveva offrire all’uomo sovietico uno spettacolo di pornografia commerciale: eccesso e spreco di merci, continua sostituibilità, fruizione indistinta, assenza di affezione. Come afferma Ol’ga Gurova, invece, «la vita delle cose nella cultura sovietica era pressoché infinita»: le persone avevano una forte difficoltà a separarsi dai loro oggetti, caricati da investimenti emotivi, sentimentali e persino etici. In questo giocava anche, certo, la difficoltà a reperire un nuovo esemplare: la penuria delle cose. Comprendiamo meglio ciò nei capitoli dedicati ai barattoli e alla carta igienica. Quest’ultima conosceva una distribuzione privilegiata (alberghi stranieri, istituzioni) e scarseggiava nelle case. A questo dovette il suo incremento l’acquisto dei quotidiani, con utilizzo secondario, se non indebito, della carta dei giornali. Che però era più dura, senza contare che l’inchiostro poteva provocare effetti antipatici. I barattoli, dal canto loro, riempiti di conserve d’ogni tipo, dai funghi ai pomodorini, dai cetrioli alle mele, facevano bella mostra nell’intercapedine delle doppie finestre. Con coperchi sovente di fortuna e improvvisati: carta, stoffa, elastici e cordini. Personalizzazioni domestiche, private, in un mondo uniforme e pubblico. I poeti russi erano tutt’altro che insensibili alla vita degli oggetti: negli anni Sessanta Evgenij Evtušenko ricorda i tritacarne con cui si produceva l’impasto per le polpette, negli appartamenti comunitari dei quali rimpiangeva la solidarietà. La poetessa Bella Achmadulina celebra i distributori di acqua gassata nell’era in cui era ignoto l’usa & getta: cassoni grigio-azzurri — oggi smantellati e oggetto di nostalgia, emblemi mitologici — che popolavano le strade cittadine d’estate. C’era la coda alle macchinette: bastava una copeca, unità minima nel sistema monetario sovietico. Il bicchiere, incredibilmente, era sempre lo stesso, di vetro, perché la plastica non esisteva. Altro che monouso. Rarissimi i furti del bicchiere (!). Proprio al bicchiere a faccette, spesso e indistruttibile, è dedicata una canzone popolare composta nel 1943, a riprova dell’attenzione che l’arte varia nutriva nei confronti delle cose sovietiche.

Esemplare il capitolo sulla borsa a rete, la reticella sovietica inseparabile nelle croniche difficoltà di approvvigionamento. In russo il suo nomignolo era avos’ka, che significa più o meno “magari, volesse il cielo”. Ti tagliava le mani quand’era troppo piena (magari!), di mele, scarpe, farina. In un’epoca di tessere annonarie e mercato nero, il travet sovietico, con la reticella in tasca, in cuor suo pregava: «Volesse il cielo che potessi tornare a casa portandoci dentro qualcosa».

[pubblicato su Mucchio Selvaggio n. 701, dicembre 2012]

Ho ricevuto questo libro in regalo da mia amica proprio la settimana scorsa. Letto in un attimo, ovviamente: un’immersione in un mondo di oggetti pensati e costruiti per essere praticamente eterni, e la cui vita media veniva allungata ancora di più dall’uso. Volevo parlarne sul mio blog ma visto che c’è già questa recensione segnalerò questa!