Fabio Franzin. Co’e man monche [Con le mani mozzate]

di Nadia Agustoni

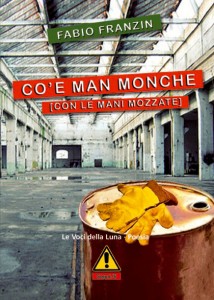

In un testo apparso a suo tempo in Nazione Indiana parlando della fabbrica scrivevo: “C’è una calma barbarica negli stabilimenti ed è dovuta al loro essere luoghi che non cambiano. Luoghi senza mutazione. La loro geografia è stabile. Un accumulo rimasto sul terreno, uguale a se stesso. Anche la corruzione del tempo non li cambia. Lascia intatto l’essenziale: quel senso di perdita e di pesantezza, una gravità diversa. Se qualcuno provasse a descrivere una fabbrica come un non-luogo, forse sbaglierebbe. Forse, e dico forse, questi sono i luoghi per eccellenza. Solidi e piantati nella mente prima che nel paesaggio. Una fabbrica costruisce i corpi che la abitano e rimane costruzione anche quando è in disuso. E’ costruita per precedere il tempo e crea una dissonanza che la lingua non può trovare e quindi di fatto pone la difficoltà di dire che cos’è la sua stessa materialità.” (1) Negli ultimi due anni alcuni poeti hanno ripreso a raccontare la “fabbrica” e la realtà del lavoro da punti di vista diversi, ma evidenziando che se esistono fabbrica e lavoro, da tempo non esiste più una classe operaia, ma solo degli operai. Fabio Franzin coglieva già in Fabrica aspetti di quella condizione che Simone Weil sintetizzava in una frase:”Non si può essere coscienti”. (2) Si può esserlo invece, e qualcuno lo è, a prezzo altissimo, dove l’essere coscienti implica vedersi e vedere l’ambiente e ciò che vi accade e quelli con cui si condivide quel tempo di lavoro che è, come tra parentesi quadre, un aprire e chiudere i propri giorni. In Co’e man monche [Con le mani mozzate] Le voci della luna 2011 prefazione di Manuel Cohen libro in cinque sezioni di cui l’ultima in prosa e i testi accompagnati dalle fotografie di Anna Visini (3), Fabio Franzin racconta nel dialetto dell’Opitergino-Mottense cosa c’è dopo la fabbrica, come si vive stando in cassa integrazione e guardando sotto la neve la fabbrica vuota, dove la “calma barbarica” è ora il silenzio delle macchine e l’usura della mente che non si stacca dal luogo perché non sa cosa fare. Il luogo che imprigionava è all’improvviso lo spazio di una resa che tormenta l’uomo, espulso da quel centro, nel suo cercare traccia di sé in quello che per trent’anni è stato il suo mondo. Lo tormenta al punto che gli sembra di avere perduto le mani (come il titolo del libro evidenzia) e la sua stessa casa diventa il posto in cui più acutamente avverte la propria diminuzione nel dovere di un aiuto domestico che gli cade addosso come ulteriore umiliazione, una nullificazione del suo sé. Paradossalmente la “fabrica” diventa allora una non-libertà maschile contrapposta a una libertà che non è mai stata tale (la casa) perché femminile. I segni meno che si leggono tra le righe dell’ultima raccolta di poesie di Fabio Franzin diventano indicativi di ogni “condizione”. Lo si comprende meglio quando leggiamo nella sezione “Mòbii. Mobiità” dei rapporti intercorsi tra gli operai della fabbrica smobilitata: “ ‘dèss che forse/ pa’a prima volta sen davéro tuti/ conpagni, cussì, ligàdhi aa stessa/ sort. Vardéne: se ‘ven anca scanà/ fra de noàntri, e sbarufà… “. I sottintesi e a volte palesi rancori che hanno diviso i compagni di lavoro risaltano ancora più chiaramente nello stringersi insieme da sconfitti e nella paura che traccia come un segno tra loro, una linea che conduce fuori dai cancelli e non a una presa di coscienza per quanto tardiva. La “docilità” di cui Weil parlava, e che pare si impossessi di chi vive la condizione di subalternità, è significativa in quel fare “testamento” che lo stesso autore ci restituisce con il voltarsi nostalgico, un’ultima volta prima di uscire, forse sapendo che quella morsa nel cuore è il peggiore nemico e prefigura il pericolo di farsi statua di sale nel proprio rimpianto per ciò che si è perduto. Un’altra breve nota sulla “condizione” per evidenziare come risulti chiaramente, leggendo questa raccolta, la sconfitta storica dei due veri soggetti protagonisti delle lotte del decennio 1968-1978, ovvero gli operai e le donne, nel presente entrambi non-soggetti, ma corpi declassati a corpo di fatica, “corpo esposto” all’abuso, alle morti bianche, al silenzio impotente di chi è sovrastato da una diffamazione a volte sottile, a volte dura, ma sempre pervicace e inquietante. (4) Se leggiamo da questa nostra distanza il libro di Tommaso Di Ciaula Tuta blu, pubblicato in prima edizione trent’anni fa, il balzo all’indietro degli operai da soggetto storico a sconfitti, risalta particolarmente: “ Oggi si è avvicinato il capo alla mia macchina. Mi ha indicato lo stipetto e ha detto cosa vuol dire quella scritta. Io facendo finta di non capire: quale scritta? Questa qua, mi dice prendendomi per il braccio: ”W la rivoluzione, dobbiamo cambiare la società, cacciare i ladri, i mostri”. (5)

Se altre parole chiede il racconto di una sconfitta che ridisegna, una volta di più, i rapporti sociali nel mondo post-fordista è per una annotazione ulteriore, non certo secondaria, con cui si rileva che la distruzione del paesaggio nelle regioni italiane, più marcato in alcuni luoghi, ma ovunque in atto, è descritto anche da Franzin come uno dei risultati di un modo di intendere la vita e i rapporti tra persone come sottostanti all’unica realtà che incide, quella del capitale e dello sfruttamento a oltranza, fino a cancellare anche geograficamente lo spazio vitale necessario alle comunità. Si delinea ancora di più come le colonizzazioni abbiano bisogno di corpi e territorio per affermarsi e che quando si parla di dominio e sfruttamento si parla sempre di colonizzati.

Ai poeti resta forse il compito di: “ Essere appena l’intermediario tra la terra incolta e il campo arato, fra i dati del problema e la soluzione, fra la pagina bianca e la poesia, fra l’infelice affamato e l’infelice che è stato saziato”. (6)

E qui apriremmo un altro campo, perché altri abomini si palesano da tempo, altre ferite si sono aperte e i confini attraversano non solo la geografia del mondo, ma gli individui uno ad uno, mostrando la scissione interiore, dove in rapporto alla condizione, la vittima è carnefice, lo sconfitto sta col vincitore e chi a questa logica non cede è superfluo.

Note

1) Nadia Agustoni, Quaderno di fabbrica, in Nazione Indiana 29 maggio 2007

2) Simone Weil, La condizione operaia, Se Edizioni 2003. Qui un estratto.

Fabio Franzin, Fabrica, Edizioni Atelier 2009

Aggiungo qui un paragrafo da un intervento critico di Stefano Colangelo apparso su “L’Ernesto” XIX, n° 3-4 2010, pp. 78-79.e parzialmente riprodotto in quarta di copertina di Co’e man monche [Con le mani mozzate] 2011:

“Chi legge per la prima volta i versi di Fabio Franzin – soprattutto questi inediti tratti da una raccolta in via di pubblicazione presso Le Voci della Luna e intitolata Co’e man monche (Con le mani mozzate) – chi legge, dicevo, per la prima volta questi versi è un lettore privilegiato. Si ritrova davanti, senza che nessuno gli abbia aperto o distorto lo sguardo, un’evidenza nuda, incontrovertibile, priva di argomenti, il cui unico sostegno persuasivo è l’esserci stata e l’esserci, in quel momento storico e in quei luoghi. Come davanti al diario di Simone Weil sulla condizione operaia, ma alla rovescia, in una salda e coerente inquadratura soggettiva: lo stato di mobilità di ottanta e più lavoratori dell’industria del mobile, oggi, nel Nordest in crisi. Qui Franzin apre lo scenario, e racconta in sestine, in dialetto, con le trappole e gli spigoli del vocabolario delle sue zone, tra Oderzo e Motta di Livenza, provincia di Treviso; la stessa lingua, lo stesso passo del suo Fabrica, edizioni Atelier, forse il miglior libro di poesia italiana dell’ultimo decennio. Si sentiva l’epica delle mani, in Fabrica: l’elogio della loro arte di esistere e di mettere insieme i pezzi della lavorazione e il sostentamento delle vite, con l’affanno, il massacro delle tenerezze, delle aspirazioni, delle femminilità, in un budello rumoroso e pieno di polvere, gomito a gomito, dove a forza di star dietro al ritmo dei «tòchi», dei «pezzi», si finiva per diventare pezzi, a propria volta, nel respiro del macchinario.”

3) Fabio Franzin, Co’e man monche [Con le mani mozzate] Le voci della luna 2011 prefazione di Manuel Cohen e fotografie di Anna Visini. I titoli delle cinque sezioni sono: PASSÀ EL SANT, PASSÀ EL MIRÀCOEO, MÒBII/MOBIITA’, CO’E MAN IN MAN, EL CORPO DEA CRISI, PROSE DEL TRICOEÓR.

4) Prendo a prestito il “ Corpo esposto” da Marco Rovelli di cui ricordo “Lavorare uccide” sulle morti da lavoro, Bur 2008.

5) Tommaso Di Ciaula , Tuta blu, Editore Zambon (Francoforte) 2002 . Da notare che il libro è editato da un editore in Germania.

6) Simone Weil, L’ombra e la grazia, pag. 85 Bompiani 2002

**********

(Il lavoro delle mie mani io guardo

E la pena sofferta a farlo

Ed ecco è miseria tutto)

(e con voi – siete i più – che, disarmati

oggi tirate avanti, ma domani,

senza saper chi ringraziare, non avrete

tra le mani un mestiere

né sicurezza, non arte né parte.)

(Nel dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense)

VENDESI, FITASI CAPANONI

l’é scrit, te panèi de conpensato

scarto, ligàdhi col fil de fèro ae

paeàdhe rùdhene, ai cancèi seràdhi,

inciodàdhi in fra ‘e mace mìitari

dei plateni drio ‘ste contrade contadine

stadhe distréti, drio ‘ste strade squasi

desmentegàde, sora i fiori de vite òni

sabo stuàdhe…VENDESI, FITASI,

te un ‘taliàn mis.cià al diaèto petà come

vis.cio aa lengua de tuti quanti qua, operai

e paroni, leghisti e ciavasanti, VENDESI

dopo ‘a furia del cior, dopo ‘ver sepoì

‘a tèra coi CAPANONI, ‘verghe FITÀ

el cuòr ai schèi. Te chii cartèi ‘a ‘pigrafe

al lavoro, un luto che se sconta tea miseria.

VENDESI, FITASI CAPANONI / sta scritto, in pannelli di compensato / scarto, fissati col filo di ferro alla / ruggine delle recinzioni, alle cancellate chiuse, // inchiodati fra le macchie mimetiche / dei platani lungo queste contrade contadine / state distretti, lungo queste strade quasi / dimenticate, sopra i fiori di vite ogni // sabato sera carpite… VENDESI, FITASI, / in un italiano impastato col dialetto appiccicato come / vischio alla lingua di tutti, qui, operai / e imprenditori, leghisti e bigotti, VENDESI // dopo la furia del comprare, dopo aver seppellito / la terra coi CAPANONI, avere AFITATO / il cuore al denaro. In quei cartelli l’epigrafe / del lavoro, un lutto che si sconta nella miseria.

IV

E cussì star qua, co’e man

in man, ‘a testa scontrarse

contro ‘a mura de ‘sto tenpo

scuro, massa lasco, i pensieri

far spiràe fra incùo e doman,

‘torno un ieri che ‘l par za

un passà senza ritorno romài.

Star qua, co’e man restàdhe

vòdhe, seràdhe su a pugno

come te un sgranf de rabia,

o a sofegàr l’aria che manca

ai suspiri de l’ansia; operai

sen, sì, quei che ‘e senpre stat

carne da mazhèo, quei che ‘à

da tàser, senpre, e basta, schèi

che no’ basta mai, tea busta,

sbassàr ‘a testa e ringrazhiàr

istéss co’a ne casca tee man.

Ma ‘dèss quant’eo che costa

‘a desgrazhia de ‘ste ore vèrte

e spòjie, de passi cussì, tant

parché ‘e ore passe, un caffè

al tavoìn del bar, el zhùchero

da cior su, piàn, co’l cuciarìn?

IV

E così rimanere qui, con le mani / in mano, la testa sbattere / contro il muro di questo tempo / buio, troppo lasco, i pensieri // far spirale fra l’oggi e il futuro, / intorno a un ieri che sembra già / un passato senza ritorno ormai. / Stare qui, con le mani rimaste // vuote, chiuse a pugno / come in un crampo di rancore, / o a soffocare l’aria mancante / ai sospiri dell’ansia; operai // siamo, sì, quelli che sono sempre stati considerati / carne da macello, quelli che debbono / tacere, sempre, e basta, soldi / che non bastano mai, nella busta, // abbassare la testa e ringraziare / lo stesso quando cade nelle mani. / Ma ora quanto costa / lo spreco di queste ore aperte // e spoglie, di passi così, tanto / perché le ore passino, un caffè / al tavolino del bar, lo zucchero / da raccogliere, lentamente, col cucchiaino?

V

O ‘ndar ‘torno pa’l paese,

fermarse a vardàr el fiume

passàr, dal pont, el cantièr

dea pàeazhina che i ‘é drio

butar su, là, drio ‘a piazha,

cussì, come vèci pensionati,

o come quei che no’à vòjia

de far nient – che si’i vardéa

fin ieri, fra disprèzho e un fià

de invidia, sen sinceri, noàntri

senpre de corsa, in afàno, tii

retàji del tenpo dopo ‘l lavoro

pa’ndar in posta a pagàr ‘a

boéta, ‘na docia veòce e via

pa’ no’ far tardi dal dotór, a

l’apuntamento co’l dentista –

e ‘dess sen qua anca noàntri

a farghe compagnia a chii là,

qua, anca noàntri, a caminàr

su e zó, a vardàr ‘e vetrine

dei negozi, a vardàr co’là,

quel co’e man in scassèa

serà drento ‘l viéro insieme

ae scarpe, a majie o siarpe,

co’là che ’l varda fiss un

calcòssa che no’ l’é, là, fra

‘i scafài, e nianca fra ‘l via

vai del zhentro; chel senpio.

V

O vagare per il paese, / fermarsi a osservare il fiume / scorrere, dal ponte, il cantiere / della palazzina che stanno // edificando, là, dietro la piazza, / così, come vecchi pensionati, / o come quei fannulloni / – che guardavamo // sino a ieri, fra disprezzo e un po’ / di invidia, siamo sinceri, noi / sempre di corsa, in affanno, nei / ritagli di tempo dopo il lavoro // per andare in posta a pagare la / bolletta, una doccia veloce e via / per non far tardi dal dottore, / all’appuntamento col dentista – // ed ora siamo qui anche noi / a far loro compagnia, / qui, anche noi, a passeggiare / su e giù, a guardare le vetrine // dei negozi, spiare quello lì, / quello con le mani in tasca / prigioniero dentro il vetro insieme / alle scarpe, a maglie e sciarpe, // quello che scruta fisso un / qualcosa che non è, lì, fra / gli scaffali, e neppure fra il via / vai del centro; quel fallito.

X

Prova ‘ndarghe ‘dèss, prova

– magari parché te sì de nòvo

in zherca de un lavoro – farte

un giro drio i capanóni, ‘torno

‘sti labirinti de stradhèe drete

e ‘ste muréte… da videozògo.

Prova a vardàr tute chee tasse

de bancài rebaltàdhi, de nàili

verdi che sèra su scarti, ròba

che no’ va via, rùi o machine

da salvàr daa rùdhene, prova;

biìci, o motrice parchejàdhi

drio ‘e paeàdhe, fra ‘e spine

dee righe come mostri morti,

ribandonàdhi dae commesse,

dai autisti; e sinti, come che

se ‘a snasa, te l’aria ‘sta crisi,

e come che ‘a se disegna, po’,

te ‘sti liòghi. ‘E carte che core

tel ‘sfalto, no’ le ‘é pì i schèi

che ‘à cronpà anca l’ànema;

tase ‘e vose che comandéa:

tel siénzhio che resta se passa

come in mèdho ai rovinàzhi.

X

Prova ad andarci ora, prova / – magari perché sei di nuovo / in cerca di un lavoro – a farti / un giro lungo i capannoni, intorno // a questi labirinti di stradine dritte / e perimetri murarî… da videogame. / Prova a osservare tutte quelle pile / di bancali rovesciate, di teli // verdi ad avvolgere scarti, prodotti / non più richiesti, rulli o macchinari / da proteggere dalla ruggine, prova; / bilici, o motrici parcheggiate // lungo il recinto, fra le lische / delle righe come mostri morti, / abbandonati dalle commesse, / dagli autisti; e senti come // si avverte, nell’aria, questa crisi, / e come si disegna, poi, / in questi luoghi. Le cartacce che corrono / sull’asfalto, non sono più i soldi // che comprarono anche l’anima; / tacciono le voci che impartivano gli ordini: / nel silenzio che rimane si cammina / come sopra alle macerie.

XI

Qua, ae vie che daa statàe

mena drento ‘e fìe de capanóni

– stradhèe strente, ‘ndo’ che

i càmii fadhìga a far manovra –

i ghe ‘à dat nomi de rejón: via

Lazio, o Caeàbria, Basiìcata…

‘A zona industriàe, cussì, ‘a ‘é

come ‘na Italia cèa, conpagna

squasi de quea che l’é a Rimini:

co’l Coeossèo grando ‘fa ‘na

vasca da bagno, ‘a tore de Pisa

pa’e foto, ‘e pose da Èrcoe che

prova a indrezhàrla fracàndo…

E mì, che incùo dovée ‘ndar

in Val D’Aosta da ‘na fabrica

che zherca operai, me son pers

fra i boschi de l’Aspromonte,

vae ‘torno ‘torno drio ‘e coste

dea Sardegna, e no’ son bon

de véder el mar, el faro del silo.

XI

Qui, alle vie che dalla statale / portano dentro le file di capannoni / – stradine strette, dove / i camion faticano a far manovra – // hanno dato nomi di regioni: via / Lazio, o Calabria, Basilicata… / Il distretto industriale, così, è / come una Italia in miniatura, quasi // simile a quella che c’è a Rimini: col Colosseo grande come una / vasca da bagno, la torre di Pisa / per le foto ricordo, le pose da Ercole che // cerca di raddrizzarla spingendo… / Ed io, che oggi dovevo recarmi / in Valle d’Aosta in un’azienda / che richiede operai , mi sono perso // fra i boschi dell’Aspromonte, / giro e ripasso lungo le coste / della Sardegna, e non sono capace / di scorgere il mare, il faro del silo.

Finalmente una poesia che spiega , nega, denuncia , riassume , sentendosi compartecipe e soprattutto interprete responsabile di un dramma .

Una trance de vie che non tradisce l’umano e le sue parole . Una poesia con gli attributi .

leopoldo attolico

…”E mì, che incùo dovée ‘ndar

in Val D’Aosta da ‘na fabrica

che zherca operai, me son pers

fra i boschi de l’Aspromonte,

vae ‘torno ‘torno drio ‘e coste

dea Sardegna, e no’ son bon

de véder el mar, el faro del silo.”

Una gran bella chiusura. Attolico ha ragione, questa è poesia con gli attributi.

Ringrazio, di cuore, Nadia Agustoni per la sua nota, così precisa, così puntuale, e Marco Rovelli per averla postata insieme alla manciata di testi. Ringrazio anche, e ancora, Leopoldo Attolico e Salvatore D’Angelo per i graditi commenti.

FF

La poesia di Franzin fa sentire quell’aria, fa vedere quel paesaggio – umano e geografico. Fa attrito, insomma.

Un saluto a te Fabio e auguri per il libro. Grazie a Marco e a NI per l’ospitalità.

Scusa se mi permetto, ma “calma barbarica” mi pare un’espressione incomprensibile.

Fabio (Franzin), tu leggi il francese? Se sì, le tue poesie (molto belle) mi hanno fatto pensare a un libro che potrebbe interessarti (non tradotto in italiano, se non sbaglio):

http://www.amazon.fr/Sortie-dusine-François-Bon/dp/2707306304/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1294712921&sr=1-15

Gli stessi, sembrerebbe, fragori e traumi della fabbrica; in prosa però.

Conplimenti anche a Nadia Agustoni per l’analisi socio-politico-estetica, che da (ex) lombardo (altro “campo” industrializzato) sento molto realistica e precisa.

A me è venuto in mente questo:

“L’umanità nella forma della fraternità fa inevitabilmente la sua comparsa nella storia presso i popoli perseguitati e i gruppi ridotti in schiavitù. […] Questo tipo di umanità è il grande privilegio dei popoli paria; è il vantaggio che i paria di questo mondo possono avere sempre e in tutte le circostanze sugli altri. E’ un privilegio pagato caro; spesso accompagnato da una perdita del mondo tanto radicale, da un’atrofia tanto terrificante di tutti gli organi per mezzo dei quali entriamo in corrispondenza con esso – dal senso comune con cui ci orientiamo in un mondo convidiso con gli altri al senso della bellezza o al gusto, con cui amiamo il mondo – che nei casi estremi possiamo parlare di reale acosmia. E l’acosmia, purtroppo, è sempre una forma di barbarie.”

Grazie,

r

(dimenticavo: è Hannah Arendt, L’umanità in tempi bui)

caro Andrea, ti ringrazio per l’indicazione e le parole; purtroppo non conosco il francese; speriamo che il testo che mi indichi venga spesso tradotto qui da noi. grazie di cuore anche a Renata per la citazione della Arendt, molto appropriata.

Grazie di cuore. FF

[…] di Nadia Agustoni […]