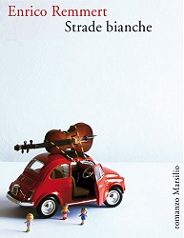

Strade Bianche

Enrico Remmert, Strade Bianche, Marsilio, 2010, 221 pag.

Da qualche anno a questa parte gli scrittori italiani sono tornati “sulla strada”, abbandonando gli angusti appartamenti borghesi dove tutto quello che narravano era la loro poco interessante vita. Si sono rimessi in viaggio lungo lo stivale e ce lo vogliono raccontare, rivolgendo lo sguardo a scenari e paesaggi che sembrava non ci appartenessero più.

Così come ha fatto Enrico Remmert, in Strade Bianche. Un viaggio fuori dagli itinerari scontati e veloci delle autostrade, che parte a Torino e termina a Bari, fatto da tre protagonisti, Vittorio, un violoncellista terrorizzato dalla vita stessa, Francesca, la sua ragazza intenzionata a lasciarlo proprio durante questo ultimo viaggio e Manu, una comune amica portatrice sana di vitalità e inquietudine. Tre personaggi e tre voci differenti, che Remmert decide di mettere in scena attraverso una scrittura frammentata che cambia di continuo il punto di vista del – anzi – dei narratori. Pochi e impalpabili i comprimari, dato che questo in un certo senso è un dramma claustrofobico en plein air.

Personaggi muti, ma non cose inanimate, sono il violoncello, il cellulare e l’automobile, corrispettivi oggettivi dei legittimi proprietari e spesso deus ex machina (appunto) di molti snodi narrativi. Ne esce fuori un romanzo allo stesso tempo picaresco e intimo. Avventure piccine, nulla di estremo, di “romanzesco”, ma che sanno essere anche surreali, comiche e a tratti poetiche. I tre protagonisti, come ogni romanzo on the road che si rispetti, metafora millenaria del romanzo di formazione, alla fine non cercano la meta, ma se stessi lungo il tragitto.

Strade Bianche non ci presenta però alla fine i personaggi cambiati. Sanno cosa hanno perduto, ma non sono ancora pronti a capire a cosa vanno incontro. Un libro, da questo punto di vista, sulla sofferenza e il dolore che non può essere escluso dalle nostre esistenze. Inquieto, sia grazie che non ostante la misura e il contegno della scrittura dell’autore.

[pubblicato su Cooperazione, n. 46 del 16 novembre 2010]

leggermente OT ma non troppo: è più meritevole raccontare invece la poco interessante vita altrui – fittizia o meno che sia, si sa, questo non vuol dire nulla? Solo questa reppresenterebbe la realtà – o una realtà di grado superiore? E quella propria non sarebbe tale? Insomma, sappiamo tutti che dipende come si racconta cosa, perché allora tranciare giudizi del genere? Si rischia di fuorviare, facendo passare un messaggio esplicito ma niente affatto charo. E poi da qualche anno a questa parte che vuol dire? Da quando? E prima, era davvero il contrario? Gli scenari ci appartengoino, e noi a cosa apparteniamo?