el sonido y el abecedario

una conversazione tra

Riccardo De Gennaro e il poeta cileno Antonio Arévalo

su Roberto Bolaño 1

“Sono nato nel 1953, l’anno in cui morirono Stalin e Dylan Thomas. Nel ‘73 fui incarcerato per otto giorni dai militari golpisti del mio paese”. Così l’incipit del suo “autoritratto”. La prima notte di prigione Roberto Bolaño sognò che Stalin e Dylan Thomas conversavano in un bar di Città del Messico “seduti a un tavolino rotondo di quelli per fare a braccio di ferro, solo che non facevano a braccio di ferro, ma a chi reggeva meglio l’alcol”. Con il procedere del sogno l’unico a sentirsi male è il sognatore. Bolaño si salverà dalla dittatura, riuscirà a tornare a Città del Messico, poi – agli inizi del 1977 – volerà in Spagna, dove si trova già la madre, prima a Girona, poi a Blanes, un’ora e mezza da Barcellona. A dispetto della sua condizione, non vuole essere un esule, vuole restare un cileno. Fonda una rivista di soli poeti cileni che intitola “Berthe Trépat”, dal nome della pianista che compare in Rayuela di Cortázar e che suona per pochissimi o forse per nessuno. Si tratta di poco più di un insieme di fogli ciclostilati, una tiratura di una cinquantina di copie. Di più non si può permettere. La casa editrice si chiama “Rimbaud vuelva a casa”, Rimbaud torna a casa. Ne escono soltanto tre numeri, destinati ai collaboratori. Antonio Arévalo, poeta cileno, critico d’arte, esule a Roma, è uno di questi.

“Eravamo diventati amici: dal giorno in cui arrivò in Spagna si mise a caccia di tutti i giovani poeti cileni che erano venuti in Europa dopo il golpe”, mi dice Arévalo in un bar situato proprio davanti all’Istituto Italo Latino Americano di Roma, dove ha lavorato per anni dopo la fuga dal Cile.

Sul tavolino ha posato una cartellina che contiene alcune lettere autografe di Bolaño, le fotocopie di alcune poesie inedite, un libro in spagnolo, “La senda de los elefantos”, che in Italia è stato pubblicato da Sellerio con il titolo di “Mr. Pain” e che racconta gli ultimi giorni a Parigi del grande poeta peruviano César Vallejo. L’amicizia tra Roberto e Antonio risale alla metà degli anni Settanta, Antonio è di cinque anni più giovane. Entrambi hanno la passione per la poesia, entrambi pubblicano riviste: “Tra di noi tutti leggevano tutti, c’era il gruppo di cileni di Rotterdam, che era molto attivo, poi noi a Roma, che eravamo i più politicizzati, quelli di Parigi, quelli di Barcellona. Era inevitabile entrare in contatto. Bolaño mi chiese delle poesie per la sua nuova rivista Berthe Trépat. Eccola qui”. Estrae dalla cartellina un fascicolo in bianco e nero, in copertina una mappa urbana con una foto. A pagina 17 c’è una poesia di Bolaño, una ventina di pagine dopo il testo di Antonio: “Recordando a Pier Paolo Pasolini”.

Nella cartellina c’è anche la lettera con cui Roberto annuncia il progetto della rivista ad Antonio: “Querido Antonio Arévalo, estamos intentando hacer funcionar una especie de editorial absolutamente miserable…”. La definisce una cosa divertente, “o al menos a mé me divierte jugar a publicar a mis amigos”. Sollecita testi, foto, proposte, manifesti e, con quell’ironia che è anche uno dei suoi principali tratti narrativi, avverte: “Como cualquier observador puede notar, se trata de un rollo en plan miniatura japonesa”, un rotolo stile miniatura giapponese. In una successiva lettera del 15 ottobre 1983, Bolaño parlerà del secondo numero e domanderà altro materiale, in particolare testi critici. “Voleva dare un sostegno critico a un gruppo di poeti che già erano riconoscibili come Nuovi poeti cileni – dice Arévalo – e in questo un aiuto notevole gli venne da Soledad Bianchi, una docente cilena di letteratura che insegnava alla Sorbona e che si occupava della poesia cilena in esilio. Soledad faceva anche da collegamento diretto tra tutti di noi”.

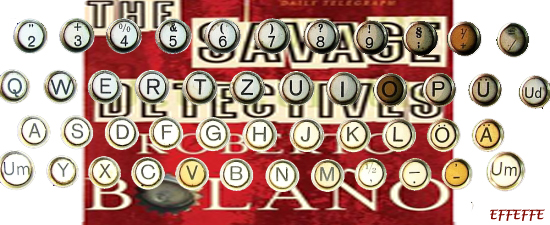

Bolaño era magro, gracile, povero in canna, indossava sempre un leggero giubbotto di jeans e fumava in continuazione. Quando lo incontrò per la prima volta, Arévalo ebbe l’impressione di ”una nuvola in calzoni”, come la poesia di Majakovskij. In bocca gli mancavano alcuni denti, non poteva permettersi il dentista: “Viveva con il denaro dei premi letterari – precisa Antonio – sceglieva un premio di poesia particolarmente ricco, si metteva in testa di vincerlo, lavorava e lo vinceva. Di solito, proprio per motivi economici, non si spostava quasi mai da casa, quel giorno invece ci vedemmo a Barcellona. C’era un concerto jazz dove suonava l’amico Montané”. Bruno Montané, anch’egli poeta, era amico di Bolaño fin dagli anni messicani, si era trasferito in Spagna poco prima di lui e insieme avevano fondato la rivista. È con Mario Santiago uno dei protagonisti dei “Detectives selvaggi”. Nel romanzo, dove si mischiano con estrema efficacia elementi biografici e immaginari, Montané è Felipe Muller, il caffè Quito di Città del Messico è il caffè La Habana. Fu davanti a Montarè che Bolaño bruciò tutte le sue opere teatrali perché le giudicava “molto brutte”. Più che alla narrativa, voleva dedicarsi alla poesia. Come ebbe a dire un giorno, “le mie poesie mi fanno arrossire meno dei racconti”.

Mentre Arévalo sorseggia il suo decaffeinato prendo “La senda de los elefantos” e lo apro: “Para Antonio Arévalo, con un abrazo lo más italiano posible. Roberto. Blanes, febrero 1994”, dice la dedica. “Febbraio ’94? Strano, credevo ci fossimo persi di vista prima”, esclama sorpreso Antonio. A quell’epoca Bolaño aveva abbandonato la casa che gli aveva lasciato sua sorella a Girona e si era trasferito a Blanes. “Io ero andato a trovarlo a Girona, ricordo che facemmo una lunga passeggiata in un camping dove lavorava come guardiano notturno, parlammo di tutto, ma in particolare di poesia. Lui amava molto Nicanor Parra, il fratello di Violeta Parra, mentre giudicava insopportabile chi scriveva come Neruda. Voleva che gli parlassi delle nuove riviste di poesia e delle azioni dei gruppi poetici in Cile di cui ero a conoscenza. Nonostante la dittatura militare a Santiago era attivissimo il Cada, il Colectivo acionas de arte, che un giorno lanciò da quattro aerei sulla città migliaia di volantini con scritto: vivere in Cile come azione d’arte. Io avevo dei contatti con il Cada, anche perché organizzavamo iniziative simultanee in Europa, come quella che diceva: non più repressione, non più morte”.

Tutte le volte che si trovava in Spagna, Arévalo chiamava Bolaño al telefono e lo aggiornava. In particolare, gli raccontò della grande riunione degli esuli cileni a Rotterdam sul futuro del Cile: “Eravamo 450 cileni provenienti da tutta Europa, ognuno aveva il suo nome in una targhetta. Noi poeti, che ci leggevamo l’un l’altro nell’esilio, ma non ci eravamo mai visti di persona, ci riconoscemmo. All’ora di pranzo, nella mensa del convegno, uno dopo l’altro salimmo su una sedia e ognuno lesse i suoi versi, come nel film Carpe diem. Fu un giorno bellissimo”. Spesso l’amico gli chiedeva dell’Italia. Voleva scrivere un romanzo popolare ambientato nella periferia romana. Antonio gli raccontò molte cose, di Pasolini, di Fellini, della morte di Moana Pozzi, con la quale aveva lavorato e che aveva battezzato l’Andy Warhol della pornografia. Anche grazie a quegli appunti venne fuori “Una novelita lumpen”, tradotto in italiano con “Un romanzetto canaglia”. I contatti tra i due poi si fecero più rari, “non riuscivo più a rintracciarlo”. Forse perché nella casa di Blanes non c’era linea telefonica. Mancavano anche l’aria condizionata, il riscaldamento, il frigorifero. “Quando morì, nel 2003, seppi che gli fu messo a disposizione un fegato per il trapianto, ma lui lo rifiutò”.

- pubblicata sull’Unitàdi ieri, 26 ottobre

immensissimo