Chi ha paura delle formule #2

di Antonio Sparzani

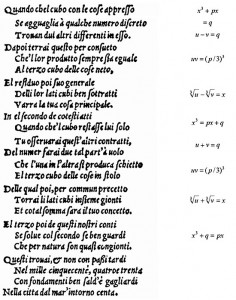

(l’immagine mostra le terzine con le quali il bresciano Niccolò Fontana detto il Tartaglia forniva al pavese Girolamo Cardano una chiave per la formula risolutiva dell’equazione di terzo grado: la vicenda è raccontata qui, con gusto e dovizia di particolari)

Dunque la letteratura, si concludeva nella prima puntata, prende talvolta le formule con quel giusto quanto di leggerezza.

Ma non tutti. Un esempio estremo e assai illustre è rappresentato dal grande comparatista George Steiner, che così scriveva nel 1998:

Quelli di noi che sono costretti dalla loro ignoranza delle scienze esatte ad immaginarsi l’universo attraverso un velo di linguaggio non-matematico abitano in un mondo di favola. I veri fatti in questione – il continuum spazio-temporale della relatività, la struttura atomica di tutta la materia, lo stato onda-particella dell’energia – non sono più accessibili mediante la parola. Non è paradossale affermare che per aspetti essenziali la realtà ora comincia fuori dal linguaggio verbale. I matematici lo sanno. “La matematica” dice Andreas Speiser [illustre matematico e filosofo svizzero della prima meta del ‘900, n.d.r.] “con la sua costruzione geometrica e più tardi puramente simbolica, si è scrollata via gli inceppi del linguaggio … e la matematica oggi è più efficace nel suo settore dell’ambito intellettuale di quanto non lo siano, nei loro rispettivi settori, le lingue moderne nello stato deplorevole in cui si trovano, o financo la musica.”

Pochi umanisti sono oggi coscienti della portata e della natura di questo grande cambiamento… (Language and silence, Yale Univ. Press, New Haven and London, 1998, p. 17.)

Da parte mia non sono affatto d’accordo con questa affermazione così drastica e generale, che penso generata dal tipico complesso di inferiorità che prende anche molti grandi umanisti, quando vengono costretti al ‒ reverenziale ‒ cospetto della mitica FORMULA. Ne vogliamo parlare? Sì, ma prendendola un po’ alla larga.

Da dove viene la parola matematica? la radice della parola sta nel greco dell’età classica, nel campo semantico dell’imparare e dello studiare (manthánein). Il significato che ha poi sempre più assunto è quello dell’apprendimento di un apparato e di uno sviluppo formale nel quale lo stile dell’argomentare e del concludere fosse rigidamente fissato, standardizzato e il più intersoggettivamente possibile accettato all’interno di una ‒ pur storicamente determinata ‒ comunità di studiosi.

Per questo si è introdotto un sistema di simboli che si è andato progressivamente estendendo e che ha permesso, sempre relativamente alle esigenze emergenti in una data epoca, di sbarazzarsi di quelle – molto spesso meravigliose ma in questo contesto assai disturbanti – ambiguità inevitabilmente connesse con l’utilizzo del linguaggio naturale.

Da quando l’immagine del mondo esterno all’uomo è pervenuta ad uno stadio nel quale le esigenze di precisione e di concisione sono diventate importanti, si è verificata una inizialmente lenta ma in seguito assai accelerata invasione della matematica almeno nei territori delle cosiddette scienze naturali. La fisica è stata un terreno privilegiato di questa inesorabile inondazione: da Newton in poi è diventato quasi obbligatorio che qualsiasi affermazione della teoria sul mondo fosse espressa in termini formalizzati. Senza con questo implicare che la fisica rifugga sempre e comunque da asserti qualitativi sul mondo (“l’acqua bolle prima sul Monte Bianco che in pianura”, “la caduta di un grave è all’inizio lenta e poi più veloce”); è però chiaro che tali asserti qualitativi non sono più – per sé – sufficienti per i bisogni cui ormai la scienza deve rispondere, bisogni di calcolabilità e di previsioni precise nel breve e possibilmente anche nel lungo periodo.

Senza la capacità calcolativa di Urbain Le Verrier e di altri astronomi dell’Ottocento non sarebbero stati scoperti i pianeti esterni a Urano (Nettuno e, nel primo Novecento, Plutone il quale peraltro non è più – ufficialmente – un pianeta (oh là là, madame Verdurin chiederebbe subito un’aspirina); senza la perizia matematica che aveva fortunatamente acquisito nei suoi studi, James Clerk Maxwell non avrebbe potuto dedurre che dalle sue equazioni, che descrivevano i fenomeni elettromagnetici, seguiva che i campi elettromagnetici si propagavano con una velocità che era proprio quella già nota come velocità della luce nel vuoto, permettendogli così di concludere, arditamente ma correttamente ‒ a quanto tuttora crediamo ‒ che la luce è un fenomeno elettromagnetico, ecc. ecc.

Mentre la penetrazione della matematica nelle altre scienze, più o meno “naturali”, è stata più lenta e certamente meno pervasiva, la fisica si è progressivamente adeguata alle esigenze di una descrizione matematica ed è anzi avvenuto, già da più di un secolo, un fenomeno di mutua alimentazione tra fisica e matematica: interi campi della matematica sono stati sviluppati a causa del loro fruttuoso impiego in settori importanti della fisica e viceversa l’esistenza di strutture matematiche, apparentemente poco adatte a qualsiasi applicazione, è stata di stimolo ai fisici per sviluppare interi pezzi di nuova teoria fisica.

Per avviarsi a rispondere alla domanda se tutta questa simbologia cabalistica sia così necessaria allo sviluppo e alla comprensione della matematica, ci si può domandare se la matematica non sia altro, in ultima analisi, che una abbreviazione di linguaggio.[1]

Invece di scrivere che E=½ mv² , definizione dell’energia cinetica di un corpo puntiforme di massa m e di velocità v, si potrebbe scrivere: “L’energia cinetica di un corpo puntiforme di massa m e di velocità v è uguale alla metà del prodotto della sua massa per la sua velocità elevata al quadrato”, dove occorrerebbe specificare che “velocità elevata al quadrato” significa “velocità moltiplicata per se stessa”; “se stessa” è a sua volta una abbreviazione escogitata dalla lingua naturale per non ripetere “la sua velocità”. Senza alcuna abbreviazione, tutto è più lungo e più ingombrante, ma – a questo livello – perfettamente comprensibile.

Il fatto è però che se la formula si complica un po’ di più, la perifrasi necessaria a “tradurla” in puro linguaggio naturale diventa molto ingombrante e, soprattutto, poco perspicua, non adatta ad essere colta con un solo atto del pensiero. Già se si comincia a scrivere la definizione di velocità di un punto materiale del tutto in generale, definita come la derivata della legge oraria rispetto al tempo, diventa problematico esprimere in una sola frase la definizione di derivata senza ricorrere di nuovo a definizioni precedenti, come quella di limite, di rapporto incrementale, ecc. Certamente è possibile in linea di principio, ma – paradossalmente – la perdita di comprensibilità qui sì diventa insostenibile. Dunque se anche è vero che la matematica è in fondo un assai ricco repertorio simbolico per accorciare il linguaggio naturale, quando si raggiungono livelli di elaborazione anche non particolarmente complicati, ma lunghi da scrivere, si comprende che questa articolazione diventa magicamente a sua volta sostanza, acquista una sua autonoma esistenza e necessità.

Scrivere un libro moderno di fisica applicata, o teorica, in modo soltanto discorsivo riempirebbe centinaia di volumi e renderebbe tutta la materia completamente opaca per chiunque. E del resto, come già s’è visto, le “abbreviazioni” sono uno strumento continuamente presente nel linguaggio naturale, basti pensare all’anafora e a tutte le risorse pronominali del linguaggio.

Si è così costituito un nuovo linguaggio di base, molto simbolico ‒ ma cosa non è simbolico, anche nella scrittura del linguaggio naturale? ‒ ormai indispensabile per la comprensione della trattazione dei fondamenti di qualunque branca delle scienze “quantitative” ed è questo che fa dire ad un letterato illustre come George Steiner quanto trascritto qui all’inizio: una posizione davvero ipervalutativa delle capacità espressive della matematica, che è d’altra parte ‒ non dimentichiamolo ‒ nella totale impossibilità di esprimere ciò che di più autenticamente umano possediamo nella nostra vita, vale a dire le emozioni e gli stati d’animo.

C’è però ancora una domanda che non si può eludere, che forse è la più sconcertante di tutte, ed è la domanda sull’efficienza della matematica. Perché la matematica, che è ‒ così sembra ‒ una pura creazione dell’intelletto umano, funziona? Perché? Su questo qualcosa è stato detto e scritto. Ne parliamo alla prossima puntata.

[1] ecco cosa diceva Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 1623, Paris 1662), (in Réflexions sur la géométrie en général – De l’esprit géométrique et de l’art de persuader [Riflessioni sulla geometria in generale – Dello spirito geometrico e dell’arte di persuadere]) a proposito del ruolo delle definizioni in geometria: “I geometri e tutti coloro che operano metodicamente impongono nomi alle cose solo per riassumere il discorso, e non per diminuire o cambiare l’idea delle cose di cui discorrono, pretendendo che la mente sostituisca sempre l’intera definizione ai termini abbreviati che usano soltanto per evitare la confusione conseguente alla moltitudine delle parole”.

I commenti a questo post sono chiusi

Solo per allargare il discorso. Ma siamo così sicuri che anche il linguaggio ‘naturale’ non sia ricco di formule facilmente riconoscibili da una precisa schiera di studiosi non so Deuu sive natura,e sono uno spinoziano o uno studioso di Spinoza o toni Negri non c’è tema di smentite. Eppoi è buona norma all’inizio di ogni testo precisare i campi di significato dei termini che utilizzeremo,non so essere, inconscio. E.credo, sia questo l’invito di Steiner,contro troppi parolai che dovrebbero tacere.

E’ poi questa sicurezza ‘formulare’ non copre nella scienza alcune ambiguità:ex la ‘legge’ di Coulomb,che è apparentata a quella di Newton.

La validità è verificata dalle leggi che da essa derivano (cfr. ex exemplis, Mazzoldi,Nigro,Voci,Fisica,vol.II,oppure l’utilizzo del termine ‘forza’.

Solo accenni ad un tema complesso…

MOLTO interessante.

Dio parla la lingua delle derivate, degli intergrali, delle funzioni, dei numeri complessi ( cito a caso). Qualche volta però perde il controllo e allora calcola il limite di una forma indeterminata senza aver derivato nè la f(x) al numeratore nè la g(x) al denominatore. Lo fa così, senza uno straccio di spiegazione

In questo caso si mostra decisionista e direi anche antidemocratico.

Perfettamente d’accordo. Con Antonio, è chiaro.

a piolino non so che dire dato l’affastellamento a me poco chiaro di temi nel suo commento e a carlo capone dico che spero vivamente che quella qualsiasi entità cui lui dà il nome di dio non parli minimamente il linguaggio dell’analisi inventato da alcuni europei negli ultimi secoli, ma conosca un modo di esprimersi e di comunicare realmente universale ed ecumenico nel senso ovviamente letterale del termine. Grazie a Federico e Paolo.

L’evidenza attinta dal ragionamento matematico fa parte di quei fatti che non ci è possibile rimuovere o percepire come dubbi. La matematica non necessita di fondamenti, ma ciò non significa che in essa si debbano ricercare verità assolute sulle quali fondare le altre scienze. L’evidenza non pertiene a dei supposti assiomi in riferimento alla realtà, bensì alla relazione tra gli assiomi considerati come premesse e le conclusioni esplicate tramite un ragionamento necessario. Il fine di ogni argomento è quello di tracciare la conclusione e la conclusione è l’interpretante inteso dell’argomento considerato come simbolo. Poiché la conclusione consiste nella predizione di certi fatti, allora l’argomento è valido se li predice nella misura in cui promette di farlo. L’argomento Obsistente, così Peirce designa la deduzione, «è un argomento che rappresenta i fatti nella Premessa, in modo tale che quando ci troviamo a rappresentarli in un Diagramma siamo costretti a rappresentare il fatto asserito nella Conclusione; cosicché la conclusione è tratta a riconoscere che […] i fatti asseriti nelle premesse sono tali quali non potrebbero essere se il fatto asserito nella conclusione non vi fosse: cioè, la Conclusione viene tratta riconoscendo che i fatti asseriti nella Premessa costituiscono un Indice del fatto che essa è così costretta a riconoscere». Il ragionamento necessario è quel ragionamento la cui conclusione è vera in qualsiasi stato di cose nel quale le premesse sono vere. Non vi è alcuna realtà esterna alla quale premessa e conclusione debbono conformarsi per rendere valido l’argomento deduttivo. Ma per effettuare un simile passaggio, per attingere l’evidenza che è propria di questo tipo di argomento, siamo costretti a trasformare i nostri oggetti, o stati di cose considerati, in Diagrammi, vale a dire in un genere di oggetti privati di qualsiasi qualità, e costituiti solo da relazioni definite. Il diagramma è un oggetto individuale, ma in esso il suo interpretante «see something […] that it is of a general nature». Tutto il ragionamento nella misura in cui dipende dal ragionamento necessario (matematico) si basa sulla percezione della generalità.

@ sparz:

l’affastellarsi era dovuto alla ricerca di allargare il tuo discorso,che comprendo ed in parte accetto. Innanzitutto la mia non era una critica al tuo argomento desideravo sottolineare che nei limiti propri l’accusa rivolta alle cosiddette scienze umane e cioè l’ambiguità nell’uso di espressioni non è così vera totalmente. Facevo l’esempio di un termine tecnico (pur nella sua varietà d’interpretazioni) quale ‘inconscio’:ebbene una volta che lo si è determinato,non c’è ragione per non ritenerlo ‘scientifico’. Sostenevo,così,che l’attacco di Steiner non era tanto nel volere più scienza (?) nel discorso umanistico quanto una correttezza per esempio nell’utilizzo di espressioni,che occorre definire,delimitare il campo d’azione e/o d’interpretazione…

ora mi pare più comprensibile quello che dici, piolino, Steiner argomenta in modo davvero eccessivo quando dice che “i veri fatti in questione…. non sono più accessibili mediante la parola”; a me pare che la parola sia un veicolo ineliminabile e primigenio, anche nel settore delle scienze cosiddette esatte, che solo attraverso la parola possono essere apprese e praticate e applicate a un dominio o a un altro.

Il termine inconscio naturalmente appartiene a un settore disciplinare nel quale mancano definizioni così squadrate come quelle della matematica, ma appunto, non per questo è totalmente privo di senso, e può essere, e anzi è stato, usato e applicato correttamente pur di mantenersi all’interno di una metodica consistente. Per non parlare di tutti i termini linguistici che si riferiscono alla descrizione delle emozioni umane nel senso più ampio del termine.

Ok Sparz. Sono in linea con te. Ora naturalmente attendo il terzo (di una spero lunga serie) appuntamento.

Sto ferrando i pezzi (Hardy e Lolli su tutti….).

Ma anche l’ultimo di Livio e di Du Sautoy.

Ho sempre pensato che la matematica sia nata inizialmente come strumento per contare.

Contare è essenziale alla sopravvivenza della specie.

Leggevo che la numerazione a base dieci si fonda sull’utilizzo iniziale delle dita delle mani.

Dunque in antico per contare occorreva far corrispondere l’oggetto della conta con un numero certo di oggetti esterni alla conta: dita della mano o palline di argilla che fossero.

Direi allora che prima dell’invenzione del simbolo matematico il linguaggio naturale della matematica erano metti le dita della mano, non le parole.

Insomma quello che voglio affermare è che la matematica non nasce come necessità di formalizzare espressioni altrimenti dicibili in linguaggio naturale, ma diventate troppo complesse, ma piuttosto da subito come disciplina autonoma e specifica inerente la conta e la misura.

Il fatto che poi alcune espressioni matematiche siano dicibili a parole è solo un’altra prova della duttilità del linguaggio naturale, non della sua sostituibilità con quello matematico.