Fabrica di Fabio Franzin

[a cura di Franz Krauspenhaar]

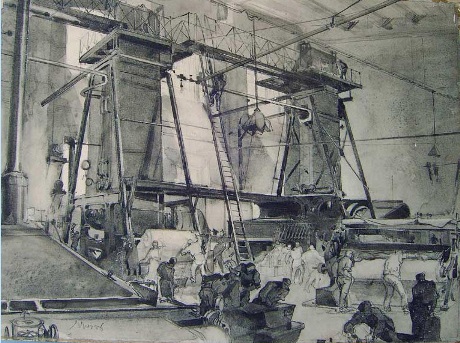

Fabrica (Atelier, pagg.96, euro 10,00) di Fabio Franzin, nato a Milano nel ’63 da genitori veneti, è una specie di bomba; un ordigno che preme dal cuore e dallo stomaco del poeta e che deflagra sulla pagina, narrandoci una storia, la propria, che è quella del duro quotidiano degli operai di oggi. La storia di un lager come mille altri, Una giornata di Ivan Denisovic in versi, dove il protagonista di una giornata nel gulag è qui il poeta stesso, operaio nel Nordest operoso e disperato, disperso nell’assenza di valori, chino sulla fresa e sul piatto di minestra nelle stanche sere della tregua. Si tratta di un vero poema della fabbrica, del canto agonizzante di un girone infernale del lavoro, scritto nel dialetto veneto praticato dall’autore e con un testo a fronte in italiano, così che possiamo leggere i versi nelle due maniere e accostare non solo due lingue ma anche due modi d’intendere; Fabrica è qualcosa di doloroso e importante che ci riporta ai tempi nei quali i nostri migliori scrittori e poeti si occupavano di questi problemi, quando scrivere era spesso trasferire esperienze personali difficili, rianimare un passato o un presente di bisogno, riscattare e innalzare, col potere della letteratura, il basso dai propri sotterranei e spesso imprendibili cunicoli. Ora ci si rifugia nell’alienazione della vita privata, spesso scopiazzando il nostro cinema minimale e anemico, come se il mondo della fabbrica, le aziende coi loro organigramma del potere rozzo e prefabbricato, il lavoro nudo e crudo che impasta e sporca e spesso annienta un giorno dopo l’altro non fossero materia di poetica denuncia e attenzione incisiva, non fossero più artisticamente trattabili. Fabio Franzin colma un grosso vuoto in Italia in campo letterario. Fabrica l’ho letto d’un fiato, senza interrompermi, col fiato sospeso dall’emozione che dà solo la verità sporca, nuda, inaccettabile. (f.k.)

FABRICA

(Fabbrica, nel dialetto Veneto dell’Opitergino-Mottense (Treviso)

(…o se anche soltanto vogliamo renderci conto di quello

che avviene in un grande stabilimento industriale)

da “I sommersi e i salvati” di Primo Levi, Einaudi, 1986

(a Metello, a Cipputi)

Varda chii operai, varda

come che i se perde via

fra i só pensieri intant che

i se fuma ‘na cica sentàdhi

contro ‘l muro dea fabrica

vàrdii, stràchi e spàzhi,

co’i gins che ‘na volta

i ièra quei boni, e ‘dess

i ‘é sol un pèr de bràghe

màssa curte e taconàdhe

‘e scarpe zhòzhe de còea

o de ojàzh, zhéjie e cavéi

zai de segadùra. I par squasi

dei pajiàzhi scanpàdhi via

da un circo, cussì, ridìcoi

e maincònici come i comici

del cinema mut, e muti i ‘é

anca lori parché ‘a fadìga

ghe ‘à portà via ‘a paròea

vàrdii ‘dèss che i schinzha

‘a cica soto i pie e a testa

bassa i torna dae machine

che spèta ‘ncora i só sèsti

servi; i sogni soeàdhi lontani.

Guarda quegli operai, nota / come sono assorti / fra i loro pensieri mentre si / concedono una sigaretta seduti / contro il muro della fabbrica // guardali, stanchi e sporchi, / con i jeans che un tempo / erano alla moda, ed ora / sono solo un paio di brache / troppo corte e rattoppate // con quelle camicie sbiadite, / le scarpe lerce di colla / o di oliaccio, ciglia e capelli / gialli di segatura. Sembrano quasi / dei clown fuggiti // da un circo, così, ridicoli / e malinconici come i comici / del cinema muto, e muti sono / anche loro perché la fatica / gli ha estirpato la parola // guardali ora mentre schiacciano / la cicca sotto i piedi e a capo / chino ritornano dalle macchine / che attendono ancora i loro atti / servili; i sogni volati altrove.

Se sta là, tuti ‘tacàdhi,

sì, ma parché toca, pì

che altro, picàdhi tuti

aa cadhéna del bisogno,

fin che ‘a ne tièn duro.

Un fià come chii carèi

‘tacàdhi in fra de lori

fòra dai supermercati:

po’ ‘riva un parόn nòvo,

el fraca un schèo drento

el tό scasseìn, el te porta

via co’ lu; contento de tì

el te inpenìsse, te colma

de ròbe e regài. Po’- te ‘o

capisse sol aa fine del sό

percorso – le svòdha tute

tel baùl suo, chee ròbe,

fra i tό feréti in crose

resta sol che un sachét

de bajìji, desmentegà

là, forse par sbàjio. Co’

el te torna ‘tacàr al tό

luchét, i ‘à stuà ‘e luci;

te sta là, picà ben strent

a fradhèi che no’ te conόsse.

Si sta lì, tutti uniti, / sì, ma perché tocca, più / che altro, appesi tutti / alla catena del bisogno, / finché tiene. // Un po’ come quei carrelli / uniti fra loro / fuori dai supermarket: / poi giunge un padrone nuovo, / spinge un euro dentro // il tuo taschino, e ti porta / via con lui; contento di te / ti riempie, ti colma / di cose e regali. Poi – lo / comprendi solo alla fine del suo // percorso – le svuota tutte / nel baule della sua auto, quelle cose, / fra i tuoi ferretti in croce / rimane solo un sacchetto / di noccioline, dimenticato // lì, forse per sbaglio. Quando / ti riaggancia al tuo / lucchetto, hanno spento le luci; / rimani lì, legato ben stretto / a fratelli che non conosci.

Un zhigo. E po’l nostro

‘córer verso ‘l compagno

che i ‘é za drio portàr via;

tel traversón nero del capo.

E chea macia de sangue

scuro là, tea segadhura,

come un continente nòvo

te ‘na carta gìografica

del lavoro; cussì de sèst

tea segadhura. ‘E jozhe

perse drio i reparti par

che ‘e segne un sentiero

de doeór. Po’ chel bissi-

bissi bass fra un siénzhio

che pesa. Se va in zherca

dei dó tòchi de déo come

che, altre volte, se zherca

‘l càibro, ‘l bòro o ‘a ciave

da disdòto… Calcùn varda

chea lama colpévoe… Po’

el capo ne ricorda che no’

sen qua pa’ perderse via;

se torna sòchi drio i tòchi

da far, co’i déi che trema.

Un urlo. E poi il nostro / accorrere verso il collega / che già stanno portando via; / una sua mano avvolta / nel grembiule nero del capo. // E quella chiazza di sangue / scura, lì, sulla segatura, / come un continente nuovo / nella carta geografica / del lavoro; così opportunamente // sulla segatura. Le gocce / sparse lungo i reparti sembra / che traccino un sentiero / di dolore. Poi quel brusio / di voci sommesse fra un silenzio // che pesa. Si cercano / due falangi come, / altre volte, si è cercato / il calibro, il pastello di cera o la chiave / da diciotto… Qualcuno guarda // quella lama colpevole… Poi / il capo ci ricorda che non / siamo qui per perdere tempo; / e mesti ritorniamo ai nostri pezzi / da fare, con le dita tremanti.

Chissà se ghe sarà mai

perdono pa‘e bestéme

che ghe sbrissa fòra

daa boca ai operai, se

Dio no’l sarà anca lu

là, in pie, a ‘spetàrli

co’e man strente drio

‘a schena, el vistito scuro,

i ociài de oro che slusa;

come ‘n’antro parόn

pronto a darghe ‘a carne,

a ‘contarghe pa’a mièsima

volta ‘a fàvoea de chi che

l’à creà un mondo da sol,

senza riposàr mai, nianca

el sètimo zorno. Chissà

se inmanco lu ‘l capirà

che porchidhàr vièn cussì

naturàe drento ‘na fabrica,

che anca al pì sant casca

tee man un dio, ‘na madhόna

òni tant, casca chel nome

sacro in mèdho aa pressa

e al sudhόr, al doeόr de no’

‘ver pase, aa crose dee ore.

Chissà se ci sarà mai / perdono per le bestemmie / che sgusciano fuori / dalle labbra agli operai, se / Dio non sarà anche lui // lì, in piedi, ad attenderli / con le braccia strette dietro / la schiena, il vestito scuro, / gli occhiali dorati che luccicano; / come un altro padrone // pronto a mostrargli il danno, / a raccontargli per l’ennesima / volta la favola di chi / ha creato un mondo tutto da sé, / senza riposare mai, neanche // la domenica. Chissà / se almeno lui comprenderà / che bestemmiare viene così / naturale dentro una fabbrica, / che anche al più santo cade // nelle mani un dio, una madonna / ogni tanto, cade quel nome / sacro fra la pressa (la premura) / e il sudore, il dolore di non / trovar requie, alla croce del tempo.

Marta l’à quarantatrè àni.

Da vintizhinque ‘a grata

cornìse co’a carta de véro,

el tanpón, ‘a ghe russa via

‘a vernìse dura dae curve

del ‘egno; e ghe ‘à restà

come un segno tee man:

carézhe che sgrafa, e onge

curte, da òn. I só bèi cavéi

biondi e bocoeósi i ‘é ‘dèss

un grop de spaghi stopósi

che nissùna peruchièra pòl

pì tornàr rizhàr. Co’a cata

‘e só care amighe maestre

o segretarie, ghe par che

‘e sie tant pì zóvene de ea,

‘a ghe invidia chee onge

cussì rosse e longhe, i cavéi

lissi e luminosi, chii déi

ben curàdhi, co’ i sii pàra

drio ‘e rece, i recìni. Le

varda e spess ‘a pensa

al só destìn: tuta ‘na vita

persa a gratàr, a gratarse

via dal corpo ‘a beézha.

Marta ha quarantatre anni. / Da venticinque / leviga cornici col tampone, / la carta abrasiva, con questi umili strumenti frega / la vernice dura nelle modanature // del legno; e le è rimasto / come un segno nelle mani: / carezze che graffiano, e unghie / tozze, da uomo. I suoi bei capelli / biondi e ondulati sono ormai // un groviglio di spaghi stopposi / che nessuna parrucchiera potrà / più rimodellare. Quando incontra / le sue coetanee, maestre / o segretarie, le trova // tanto più giovani, / le invidia quelle unghie / così rosse e lunghe, i capelli / lisci e luminosi, quelle dita / ben curate, quando se li scostano // dietro le orecchie, gli orecchini. Le / osserva e spesso pensa / al suo destino: tutta una vita / persa a grattare, a fregarsi via dal corpo la bellezza.

A Roberto no’ l’é che

‘e ghe piase pì de tant

‘e batùdhe e ‘e barzeéte

che ‘l diretór el conta

co’l passa fra i reparti

come pa’ dirghe “vedéo

che simpatico che son,

che òn bon” no’ le trova

cussì comiche, zherte po’

le conósse za, però, visto

che ridér no’ costa niént,

visto che tuti i só coèghi

i se sganàssa, lo fa ‘nca

lu, parché ‘l sa che sì, che

insóma convièn sempre

èsser un fià lechìn, che l’é

sempre mèjio tègnersee

bone zherte persone, i capi

spèzhie, quei che comanda;

là in fabrica, po’, l’à vist

de sì se fa pì strada, l’é pì

fàzhie far carièra, e ‘lora,

capìa ‘a règoea ‘l se ‘dàta,

in coro. Manco duro ‘l lavoro.

Roberto non le trova / così irresistibili / le barzellette e le battute / che il direttore racconta / quando sosta fra i reparti // come se volesse suggerire a quelle maestranze “vedete / che simpatico sono, / che buon uomo” non le trova / così comiche, certe poi / sono anche vecchie, però, dato // che ridere non costa nulla, / dato che tutti i suoi colleghi / si scompisciano, lo fa anche / lui, perché sa che sì, che / insomma conviene sempre // essere un po’ yes-man, che è / sempre meglio tenersele / buone certe persone, i superiori / specialmente, quelli che comandano; / lì in fabbrica, poi, ha constatato // che a ridere e ad annuire / sempre si fa più strada, è più / semplice far carriera, e allora, / capìta quella regola vi si adatta, / in coro. Meno duro il lavoro.

El Repetón po’, e cussì

tant che ‘l par pròpio

lu, tee fabriche, ‘l parón;

tut un tun-tun de pache,

de sfiati, un gron-gron

continuo de rui e cadhéne…

e dee volte el par davéro

insoportàbie, come se

calcùn, chel dì, ‘l ‘vesse

alzà de colpo el voeùme

fin a farte s.ciopàr ‘a testa;

‘bituàrse no’ l’é fazhie, no’

l’é fazhie farlo deventàr

sol un sotfondo. In fondo

a chel rumór sta ‘a tortura

pì granda de òni operaio:

‘e paròe bisogna che ‘e se

stòrde in zhigo pa’ esister,

là in mèdho, sorde ‘e vose

che ciama indrìo un sogno.

Fabriche come discoteche

senza bàeo. El siénzhio

se sconde sot ‘e tasse ‘ndo’

che l’òn che no’ saeùdha

buta via ‘l veén pa’ i sordi.

Il Frastuono poi, e così / assordante che sembra proprio / esso, nelle fabbriche, il padrone; / tutto un pulsare di colpi, / di sfiati, uno stridio // continuo di rulli e catene… e alle volte pare davvero / insopportabile, come se / qualcuno, quel giorno, avesse / alzato di colpo il volume // sino a farti scoppiare la testa; / assuefarcisi non è facile, non / è facile ridimensionarlo / sino a sottofondo. In fondo / a quel rumore sta la più sadica / tortura per ogni operaio: le parole debbono / piegarsi in urlo per esistere, / lì in mezzo, sorde le voci / che chiamano a sé un sogno. // Fabbriche come discoteche / senza balli. Il silenzio / si nasconde sotto i bancali ove / l’uomo che non saluta mai / butta i bocconi avvelenati per i topi.

Lore, ‘e Machine: ‘e sie

presse, torni, o scaricatóri,

‘e sta là, ciuse tel siòeo

dea fabrica, co’e só vidhe,

‘e só cabine, i só perni

co‘l peso de tut ‘l só fèro,

i só manomètri, i botóni.

Vardarle ‘a matina, cussì

ferme e siénzhiose, cussì

bone, fa squasi sujezhión:

come de ‘verle sorprese,

de scondión, intant che

‘e se riposéa, intant che

no’e se ‘o ‘spetéa. Po’

i motori i parte, e tuta

chea feràjia trema, i rui

gira, ‘e cadhéne cridha,

se inpìzha i botóni verdi,

e quei rossi che lanpidhéa;

pin piàn Gòldreik se svéjia

el taca a mòver i só brazhi –

tentàcoi, a scati, el te brinca

e co’e só lame de aciàio el

tàjia a fetine ‘a tó ànema,

el ghe fa ciao aa tó libertà.

Esse, le macchine: siano / presse, torni o scaricatori, / stanno lì, infisse nel suolo / della fabbrica, con le loro viti, / le loro cabine, i loro perni // col peso di tutto il loro ferro, / i loro manometri, i pulsanti. // Guardarle al mattino, così / immobili e silenziose, così / innocue, fa un po’ soggezione: // come di averle sorprese, / di nascosto, mentre si concedevano / un riposo, mentre / non se lo aspettavano. Poi // i motori si avviano, e tutta // quella ferraglia si scuote, i rulli / girano, le catene ringhiano, / si accendono i pulsanti verdi, / e quelli rossi, lampeggianti; / un arto dopo l’altro Goldrake si ridesta // inizia a muovere le sue braccia – / tentacoli, a scatti, ti afferra / e con le sue alabarde d’acciaio / taglia a fettine la tua anima, / dà l’addio alla tua libertà.

I commenti a questo post sono chiusi

beh, bellissime!

Quando i suoni immaginati delle parole lette sottovoce si mutano nelle immagini della fabbrica e ti fanno venire un nodo alla gola… credo che la poesia abbia raggiunto (o superato) il suo scopo.

Un nuovo Pasolini?

Semprini Nevio