Forcipe

di Linnio Accorroni

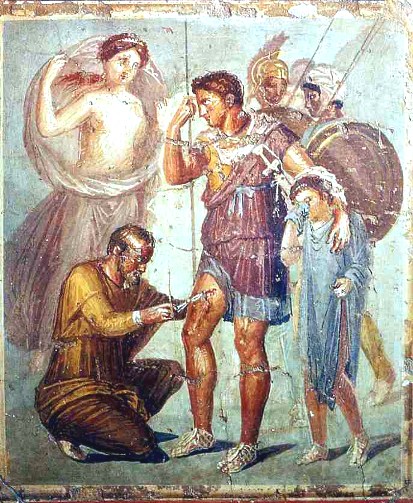

Sono stato gettato nel mondo in una mattina di gennaio, tanti anni fa. Mia madre racconta volentieri di quel terribile inverno, degli enormi cumuli di neve che c’erano di fuori mentre nascevo: a suo dire (ma so quanto essa sia predisposta alla trasfigurazione mitico-affabulatoria del passato) la gente per andare da una casa all’altra, dal bar all’osteria, dalla parrocchia al tabacchino aveva costruito delle gallerie le cui mura bianche e solide erano di neve e ghiaccio. Pieno Amarcord, certamente. Sicuro è che sono nato di dieci mesi e, forse anche per questo, il parto è stato molto complicato tanto che l’ostetrica, che abitava vicino casa dei miei, ha dovuto usare il forcipe. Mi sono sempre immaginato la scena: mia madre urlante sul letto a maledire alternativamente me, che non volevo uscire, e mio padre, che era, in fondo, il vero responsabile di tutto, le sue sorelle a farle coraggio, l’ostetrica, donna esile, ma determinatissima, che impreca e soffia, che smadonna e prega. Poi, siccome quel terzo arrivato nella famiglia A. non si decideva proprio ad uscire, decide di usare questo strumento, assumendosi tutti i rischi del caso: è sempre mia madre infatti che da piccolo mi atterriva, raccontandomi come il maldestro utilizzo dello stesso avesse provocato proprio tra la gente del paesello handicap fisici terribili ed irriferibili, a suo dire. La non nominabilità degli stessi, quella ce(n)sura verbale poi non ho mai capito se dovesse essere attribuita all’orrore indicibile che suscitavano queste nascite sciagurate o, piuttosto, più probabilmente, fosse solo un elusivo esorcismo verbale che sapientemente celava l’inesistenza reale delle stesse e la loro terribilità, solo virtuale ad usum bambini. Sta di fatto che quel sostantivo trisillabico di spiranti ed occlusive-for/ci/pe– mi ha sempre fortemente smagato e fascinato. In un sito web dedicato al Rebirthing (è la seconda risultanza che esce su Google digitando la parola forcipe) si afferma che “È indubbio che l’intervento con il forcipe sulla testa del bambino è vissuto come un vero e proprio atto di violenza che egli tenderà ad associare con il sostegno e l’aiuto degli altri, ma spesso anche solo con la loro vicinanza, ritenuta fonte di emicranie. D’altro lato se si è reso necessario l’uso di tale strumento era perché il neonato da solo non riusciva ad ultimare la fase dell’espulsione, essendo rimasto, per diversi motivi, incastrato nel canale. Ecco allora l’ambivalenza di coloro che sono nati con questa modalità: ricercano, fino a provocarlo, l’aiuto degli altri, salvo poi rifiutarlo per dimostrare di riuscire da soli con la propria tenacia. No dunque al controllo ed alla manipolazione da parte di altre persone, alle quali reagiscono anche violentemente, spesso troncando di netto ogni rapporto. La sensazione fisica del forcipe genera poi il terrore per il dolore che può diventare anche fastidio per il contatto fisico”. Un bel crogiuolo di verità e menzogne assortite e confezionate che poco c’entrano con me, ma anche una fotografia di sconvolgente esattezza che capta, per brandelli e fotogrammi, il caos interiore del sottoscritto. La stessa sensazione straniante di quando mi sono imbattuto nella traduzione di Hejira di Joni Mitchell e sono trasalito davanti a quel bellissimo verso, intrinsecamente leopardiano “ tutti veniamo ed andiamo sconosciuti, ognuno così profondo e così superficiale, tra il forcipe e la tomba”.

A me personalmente è andata fin troppo bene, quando il forcipe mi ha tirato fuori e mi ha gettato nel mondo. So però che quando si è gettati nella vita, i posti che ci vengono affidati sono quelli che sono: ci dobbiamo accontentare e a niente serve protestare o smaniare o contestare il posto che ci è dato in sorte perché si ambisce, legittimamente o meno, a qualcos’altro. È come se quella violenza originale insita nell’attimo del concepimento, prima, e della nascita, poi, venga subito replicata e raddoppiata, per placarci ed ammansirci, per farci capire che la nostra è la situazione dei reietti e degli sconfitti. Per cui è atrocemente naturale che uno nasca Michelangiolo ed un altro Tomaso de’ Cavalieri, che si sia Nemesek o Buttiglione, che si venga buttati nel mondo belli e prodighi oppure brutti e rancidi. A scuola, mi soffermo spesso ad osservare gli studenti che, durante l’intervallo, s’affollano nell’atrio centrale: nel brusio indistinto, in quella specie di tableau vivant cubista fatto di abbracci, pacche, sfioramenti, baci tra gente che è stata gettata nel mondo trent’anni dopo di me, vorrei cogliere un qualche orizzonte di senso possibile, sperare che quelle risate che adesso sono aperte e spensierate non si tramutino fra poco nei ghigni spezzati, nelle smorfie di disgusto, nei pianti inconsolabili di chi scoprirà in corpore vili (letteralmente) la sconvolgente violenza insita in ogni esistenza umana. Quasi sempre incrocio S. uno studente down che veste sempre in modo appariscente e curioso. Con lui ci scambiamo grandi abbracci e ‘dammi cinque’ come se fossimo amici di lunga data: in realtà, so solo che tifiamo entrambi la stessa squadra e le nostre discussioni si muovono fra il mio falso calore di interista appassionato,che ostenta fanatismo di tifoso solo per cercare una qualche forma di comunicazione con lui, e lui che mi fa grandi segni di consenso, spalancando la bocca e mostrandomi denti, gengive, palato. Penso a Bacon che dice di aver sempre voluto dipingere la bocca come Monet dipingeva tramonti. Penso a S., a me, a Bacon: tutti e tre gettati nel mondo, tutti e tre in tre posti diversi.

Nel suo Essere e tempo il filosofo tedesco Heidegger usa il termine Geworfenheit che risulta dall’unione del termine geworfen (deiezione) ed Heit che indica uno stato fisico, dinamico e statico, al contempo. Il filosofo tedesco usa questo termine Geworfenheit per indicare, con la pregnanza concettuale e semantica che contraddistingue la sua scrittura, la condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo. Significa l’essere gettato, lo stato di abbandono e rifiuto, la monadicità solitaria e dispersa di chi si trova espulso, rifiutato in un mondo privo di ogni barlume di senso o di qualche sia pur precaria parvenza di razionalità. Con tale termine, quindi, Heidegger vuol darci l’essenza dell’autenticità, sofferente, dolorosa, dell’esistere dell’uomo contemporaneo. Questa particolare e peculiare situazione, (l’essere gettato, abbandonato, espulso) rende quasi inevitabile una sostanziale equiparazione fra l’essere umano e quello che è il destino, ontologicamente immanente, ad ogni rifiuto: lo scarto, l’abbandono che ci conduce al terminale “essere gettato via” La traduzione del 1952 di Essere e tempo, a cura di Pietro Chiodi, sembra chiudere il cerchio: infatti egli traduce Geworfethein con il termine “deiezione”. Tout court, nient’altro. È un po’ come sentirsi “cacati lì”, ovvero lo spaesamento, estraneo ed attonito, di chi mostra di non poter decidere in nessun modo la situazione nella quale si trova coinvolto, di chi è assolutamente inabile ad ogni scelta autentica e decisiva, se non quella di chiamarsi fuori definitivamente, levando la mano su di sé.

I commenti a questo post sono chiusi

OSCURAMENTE L’ALBA

a Montale [1986]

Se grande grafo è la luce

non certo lesina particolari il sogno

, mulo rassegnato all’alba

che cancella termini di requie

per speranzosi amanti, lambiccanti

cineree foglie grandi come il sole

(l’ostento albagio, grave come il fieno

recita versi retrostanti ad una chiara

attesa luminante di bocche regolate

dal cervello)

Un’altra rosa macchia sul

fuscello dell’estate, cammina

in corsa lungo le magagne e avverte

che solo col ritorno, la luna

avrà sapore ancora d’occidente

(penso che solo dentro i mari ormai

rimangano nascoste le chimere

luccicanti offerte per chi paga

un canto forcipe di niente)

: le forme infatti

si appressano in cantoni nudi

e pervasi da accenti lenti

a una figura

che sbattano le ali importa poco

se da un salotto un po’ retrodatato

si vola verso mazzi disgregati

di vicende sorde ad un regalo

*

L’amore è parso ragionare a fondo

su trame di limoni

, ma non litiga nemmeno

se attorno scende

un’alta starnazzata di codardi

Un bel testo che dice tutta la violenza della nascita : gettato nel mondo e inizia il dolore.

Forcipe: strumento di tortura: fare uscire a violenza cio che vuole restare nell’ombra.

Ogni madre ha la sua storia mitica della nascita: lo svela questo bello racconta che descrive la neve come un elemento della leggenda.

in genere il forcipe viene accompagnato dalla ventosa,

e questa pratica si applica a chi non vuole, al di là delle spinte del parto, essere risucchiato dalla vita.

Treciento.