LA PAGINA E LO SCHERMO. Frame da un discorso abbandonato. (I)

«Siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste esser soppresso, sostituito da un qualche meccanismo?»

(Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore)

«Nell’era elettronica noi viviamo senza un corpo. Questo spoglia l’individuo della sua identità personale e porta all’emergere d’una personalità di massa.»

(Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare)

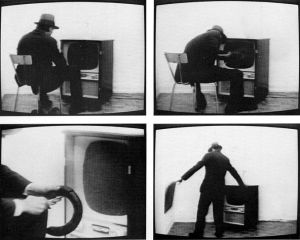

«Più tardi del suo solito, un mattino d’estate del 1984, Zoyd Wheeler si svegliò poco a poco alla luce del sole che filtrava attraverso un fico rampicante, dalla finestra, mentre uno squadrone di ghiandaie marine zampettava sul letto». Sebbene cominci con un risveglio, lo sguardo con cui, all’alba dell’ultima decade del secolo scorso, Thomas Pynchon scruta il 1984 in Vineland (1988), il suo quarto romanzo, quello più accoratamente civico, senza dubbio il più politico, è davvero lo stesso che il dormiente rivolge al mondo della realtà prima di arrendersi al sonno. Lo sguardo di chi, nell’abbandonare un universo materiale di oggetti concreti, tangibili, definiti nelle forme e circoscritti nei volumi, già comincia a vederli, queste forme e questi oggetti, così come li trasfigurerà il sogno, slabbrandone i margini, liquefacendone i contorni. Ancora pochi istanti e il senso di una realtà fatta di frammenti d’immagine e tensioni inesplose precipiterà in una nebbia indistinta. Ancora pochi istanti e il dormiente diventerà «uguale alla morte però differente»: Thanatoide, membro di una setta di devoti che «vivono tutti assieme in caseggiati thanatoidi, o in casette thanatoidi, in paesi e villaggi thanatoidi», senza «elettrodomestici, pochi stereo, poche o niente suppellettili, niente tappeti, niente quadri, perché non ne vale pena»; senza niente, insomma, salvo the Tube, la Televisione, l’oggetto della loro devozione, che venerano trascorrendo almeno «una parte di ogni ora da svegli con un occhio sulla Tivù»: «Non vi sarà mai una sitcom Thanatoide […] dal momento che non si vedrebbero, in essa, altro che scene di Thanatoidi che guardano la Tele». Degli zombi, questo sono i Thanatoidi: come morti ma diversi dalla morte, spersonalizzati come lo sono nel nostro immaginario i morti viventi. E questa, ci dice Pynchon, è la china che ha preso la società moderna: presto alla setta si sostituirà la religione, all’eccezione la regola e «un giorno», a dar retta all’annuncio di un buffone al Thanatoid Roast ’84 – la riunione ufficiale degli zombi catodici -, «li daranno pure alla Televisione gli Arrosti Thanatoidi». A questo punto, all’incrocio tra l’onnipresente schermo e l’odore di brace si accendono due spie che illuminano i nomi di George Orwell e Anthony Burgess: del primo è addirittura superfluo sottolineare la portata della profezia sociale del Grande Fratello contenuta in 1984, del secondo, invece, sarà bene ricordare 1984 & 1985, un libro in cui, a quasi trent’anni di distanza, nel 1978, il capolavoro orwelliano è commentato (la sezione 1984, appunto) e doppiato (la parte “datata” 1985). In questa sorta di parabola politico-culturale, ascrivibile a pieno titolo al genere anti-utopistico di Huxley e Zamjàtin, Burgess non manca di rimarcare il nesso tra ricorso al medium televisivo e collettivizzazione psichica della società portando alla luce un elemento fondamentale del terrorismo ideologico dello Stato totalitario: non tanto e non solo il capillare controllo di ogni azione del cittadino, e dunque la presenza costante della macchina censoria, quanto la sua presente assenza, il suo fantasma. «È la possibilità di essere sorpresi dall’occhio elettronico che costituisce la vera intrusione», scrive l’autore di Un’arancia a orologeria. Non è un fatto nuovo, certo, si tratta, a ritroso, di una delle strategie che da sempre s’accompagnano all’esercizio del Potere, ma quello che richiama la nostra attenzione sulle pagine di Burgess – e, suo tramite, su quelle di Orwell – è la funzione svolta dal teleschermo: forse non esattamente una minaccia, ma di certo «una metafora della morte dell’intimità. Ciò che importa è che non può mai essere spento. È un perpetuo memento della presenza della grande società, lo Stato, l’anti-io». La Televisione ha definitivamente soppiantato il Partito: La Televisione è il Partito. Nel diagramma orwelliano (come in quello rivisto di Burgess), teleschermo come strumento di un controllo fittizio e, di conseguenza, immor(t)ale, e logocrazia, cioè «la capacità di contenere simultaneamente in un unico intelletto due concetti contraddittori e di accettarli entrambi» – secondo la Teoria e pratica del collettivismo oligarchico di Emmanuel Goldstein, il personaggio modellato su Leon Trotsky che, in 1984, Orwell mette a capo dell’organizzazione segreta “Confraternita” –, teleschermo e logocrazia, dunque, costituiscono gli assi portanti del governo instaurato da un’oligarchia di intelletti raffinati che sa come manipolare il linguaggio e la memoria e, tramite questi dispositivi, la natura stessa della realtà percepita. Analizzando questa forma di governo, il socing – «il primo governo professionistico e pertanto l’ultimo» -, Burgess ne coglie il dato che rappresenta, allo stesso tempo, sia la contraddizione che la garanzia di perpetuità dello Stato in quanto macchina socializzante: l’essersi instaurato imponendo una visione della realtà che, poiché solipsistica (offerta a misura di ciascun uomo), sembrerebbe più appropriata ad una mente singola che ad una collettiva; ma anche l’aver spazzato dalla scena l’io individuale nel momento stesso in cui l’ha chiamato ad una forma qualsiasi di partecipazione alla vita pubblica. In breve: nell’aver sottratto con la mano sinistra ciò che ha elargito con la destra; ovvero, ancora Pynchon: il personaggio-uomo dell’Arcobaleno della gravità (1973), persosi nella Zona e scomposto dalla Storia, è dalla stessa ricomposto, quindici anni dopo, in Vineland, ma questa volta come simulacro davanti ad un schermo, nella figura di Spettatore, cioè di essere umano privo di spina dorsale o di una personalità contraddittoria. Con le loro visioni en abîme, Orwell, Burgess e Pynchon hanno squarciato la realtà, e solo fermandoci all’apparenza o alla mera didascalia – ovvero leggendole in chiave allegorica piuttosto che, come dovremmo fare, in prospettiva critica – potremmo ritenere mancati o falliti i loro vaticini. Il fatto che né il 1984 né il 1985 siano stati, almeno nelle fogge, come li hanno immaginati non prova che la validità, in termini logici, della lettura che questi autori hanno fornito di una tipica condizione novecentesca: quella, subdolamente democratica, dell’imperturbabilità dell’immagine virtuale, dell’equivalenza degli opposti (proprio nel secolo dei grandi conflitti!) e dell’identità, nella perdita del valore e dell’eccellenza, tra azione e non azione. In Gli strumenti del comunicare, Marshall McLuhan distingue antifrasticamente i media in freddi (che richiedono un’alta partecipazione degli utenti) e caldi (autoreferenziali, o a struttura chiusa), inscrivendo la televisione tra i primi. Ebbene, questo discrimine, a suo modo valido allora, nel 1964, è tuttora calzante o merita un ripensamento? Nel ’99, sulle pagine di “Nuovi Argomenti”, Massimiliano Capati ne ha proposto una modificazione storica, che non distingue tra media, ma individua nell’evoluzione di ciascuno di essi il passaggio da una fase all’altra e, progressivamente, una loro perdita di potenza persuasiva. Pochi anni e anche questa modificazione merita un correttivo sul piano se non storico, almeno dinamico, perché il medium televisivo, che dovrebbe a tutt’oggi ritenersi freddo, è invece un medium caldo che ha assorbito al proprio interno anche lo sforzo di integrazione richiesto al pubblico dei suoi fruitori, lo ha uniformato inducendolo, rendendolo meccanicamente ripetibile. È proprio facendo leva sull’individuo, infatti, ora isolato in una catarsi voyeuristica, che la Televisione, già data per spacciata dalla pervasività della Rete, ha spinto al massimo climax la crisi d’identità dell’uomo moderno – l’uomo inconscio di Freud, il proletario di Marx -, sempre più estenuato dall’hegeliana dialettica servo/padrone. Ogni spazio guadagnato è, in realtà, uno spazio concesso. Sostituendo al bisogno personale un mercato di necessità e di desideri collettivi, il mezzo ha esaurito in sé, autarchicamente, qualsiasi domanda e qualsiasi offerta, rendendoci tutti membri indistinti (elementi) di un’unica massa (macchina) di consumatori: «i clichés sarebbero scaturiti in origine dai bisogni dei consumatori: e solo per questo sarebbero accettati senza opposizione. E, in realtà, è in questo circolo di manipolazione di bisogno che ne deriva, che l’unità del sistema si stringe sempre di più». È un passo tratto dal penultimo capitolo della Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno, quello sull’illuminismo come mistificazione di massa. Massa ePotere, appunto, l’altra dialettica egemone del novecento.

Di fronte a questo manifestazione di forza – l’onnipotenza di un medium che ha esautorato ogni contrasto nella falsa identità tra particolare ed universale – la letteratura, la sua funzione eccentrica, si trova oggi in grave difetto. Come ne Il caso dello scrittore sfumato, la novella di Juan Marsé in cui il protagonista, R.L.S., porta significativamente le iniziali dell’autore, Stevenson, che alla lacerazione dell’identità ha innalzato uno degli inni più accorati, “evocati” dal medium gli scrittori di oggi (legislatori di ieri) rischiano di scomparire insieme alle loro opere nell’enorme maelstrom televisivo, definitivamente sfumati, disleidos. Finché ha promosso i valori che avrebbero dovuto governare la coscienza morale di una società “proba”, finché, cioè, ha interpretato un ruolo pedagogico e istituzionale, come un qualsiasi insegnante – emanazione per antonomasia di un sapere autoritario – anche la televisione è stata il detonatore di una reazione, fonte di un’energia uguale e contraria a quella che esprimeva. Fino a quando ha presupposto una scelta di campo, è stato, se non salvaguardato, sicuramente consentito lo sviluppo della coscienza di un’alterità, di una dialettica, il germe di un potenziale conflitto. Ma uno stato di cose del genere non poteva sopravvivere a lungo, nella sua granitica fragilità, al tramonto della televisione monocanale e monocolore e all’avvento dell’emittenza privata: l’apertura di un mercato fino allora autosufficiente ha prodotto un’inflazione che solo in apparenza, e per fini strumentali a discorsi dissimili, è stata considerata – in Italia è accaduto verso la fine degli anni Ottanta – un duopolio. Agli osservatori più attenti dell’universo televisivo non è sfuggita la spinta centripeta che l’apertura delle dogane dell’etere ha esercitato sull’immaginario mediatico, sempre più attestatosi su una posizione di normazione autonoma, camaleonticamente omogenea nel suo sviluppo: si ha un bel parlare di moltiplicazione di prodotti e pluralità di opinioni o linguaggi, ma il risultato ha coinciso col prevalere di un monolinguismo coatto e della versione pratica del pensiero unico. Con rapidità tale da lasciare l’impressione che nulla si muovesse – come quando si osservano i raggi di una ruota fatta girare ad elevata velocità – il medium si è evoluto assumendo su di sé obiezioni e giustificazioni, in un processo autoironico che dribbla ogni possibilità di interpretazione (senza che di questo progresso si potesse intravedere, poi, il contenuto darwiniano che solitamente accompagna qualsiasi evoluzione). Per David Foster Wallace, che muove dalla profonda influenza esercitata dalla televisione sulla narrativa americana a partire soprattutto dagli anni Settanta, ciò è dipeso in gran parte dal «fatto che il riutilizzo, da parte della tv, dell’ironia postmoderna è diventato in concreto una soluzione ispirata al problema del tenere Joe [lo spettatore medio] al tempo stesso estraneo e a parte di quella folla di milioni di occhi» che fissa contemporaneamente la stessa immagine che fissa lui; sebbene televisione e letteratura trovino un punto di incontro proprio nella capacità di destituire di fondamento qualsiasi affermazione o giudizio, riguardo al medium televisivo la ragione del fallimento “critico” dei narratori «immaginisti» o iperrealisti – i quali, a differenza degli scrittori postmodernisti non usano più l’immaginario pop come referente o simbolo, ma come materiale – è, «semplicemente, che la tv li ha battuti sul tempo. La realtà è che, da almeno dieci anni a questa parte [Wallace scrive queste pagine nel ’90, nda], la televisione astutamente assorbe, omogeneizza e ripropone la stessa cinica estetica postmoderna che una volta incarnava la migliore alternativa alla seduzione della letteratura bassa, commerciale, ultrasuperficiale», e con ciò mina alla base ogni irriverenza o singulto eversivo che tenti di trasfigurarne la portata: non c’è più valico tra cultura popolare e cultura seria dove si inoculano il virus ironico e il suo antidoto, l’autoironia consapevole.

Questo scarto temporale nel diverso atteggiarsi del rapporto tra letteratura e televisione, l’impasse che ne deriva e una possibile via d’uscita sono ben rappresentati in quattro romanzi usciti in Italia a stretto giro di tempo l’uno dall’altro, quasi a completare una sorta di microciclo esemplare di scrittura del fenomeno (la chiusura di questo microciclo è senz’altro arbitraria ma sembrano sufficientemente eloquenti sia l’esemplarità delle scelte, che in qualche modo ne “esauriscono” le prospettive critiche, che la loro concentrazione in un preciso momento dell’esperienza mediatica, quello che vedrebbe la tv cedere il passo alle nuove tecnologie). Quattro romanzi sulla televisione non tanto, o comunque non solo, perché abbiano in qualche modo ad oggetto (come orizzonte, come protagonista o come metafora) la televisione stessa, ma in quanto romanzi sulla messa al bando del personaggio-uomo dallo spazio virtuale e sull’interpretazione degli eventi che la tv – e per essa l’attitudine al pensare televisivamente, cioè mediatamente – ci ammannisce.

«Né pace han mai, né tregua i caldi affanni/Del mio libero spirto, ov’io non vergo/Aspre carte in eccidio dei tiranni» (Vittorio Alfieri, Della Tirannide)

Nel primo di questi romanzi, Il Duca di Mantova, pubblicato all’inizio del 2004, Franco Cordelli parte subito, d’après coup, a mo’ di violentissimo esergo, scoprendo le carte della sua irrequietezza e del suo risentimento. «Gli scrittori, dunque. Gli scrittori e gli editori. O gli scrittori e la televisione. Come non notare che da quando le televisioni si sono moltiplicate, da quando si sono moltiplicate le storie, da quando non si vendono altro che emozioni, si sono a dismisura moltiplicati gli scrittori? Si sono moltiplicati e non ve ne sono più, non dicono niente, tutti affatturati, dalla smania di raccontare una storia, più spesso la propria, il proprio ignobile nulla, o il proprio ignobile senso di colpa; affatturati, annichiliti, privi di prestigio – il potere, benché ambito, non l’hanno avuto quasi mai e quelli che proprio l’hanno voluto in genere vi hanno lasciato le ossa. La televisione, ovvero l’impero delle storie televisive, ogni notizia è diventata una storia, ha alfabetizzato il popolo italiano, secondo il modello americano; e il nostro popolo, privo di fondamento, ha cominciato a rispondere. Ad ogni azione corrisponde una reazione: alle storie televisive corrispondono in uguale, nutrita dovizie, le inutili storie scritte. Perché leggere quando si può vedere? Vedere non è più economico che leggere?». La citazione è lunga ma rileva un aspetto fondamentale della questione: l’espansione dell’impero televisivo, appunto, a scapito di quello romanzesco. Un occhio ai palinsesti ed uno alle gazzette – o, semplicemente, uno sguardo d’insieme –, la tesi è inconfutabile e il teorema inquisitorio già perfettamente dimostrato nell’enunciazione del capo d’accusa. Il crimine – d’ordine morale, innanzitutto – è aver invaso un campo «inquinandolo, inflazionandolo, togliendo alle parole valore»: le parole non contano più perché la loro moltiplicazione infinita non crea altro che un’eco sorda. E l’imputato ha un nome ed un cognome storici precisi, si chiama Silvio Berlusconi, ma non è più il Cavaliere (nemmeno quello Nero), non l’imprenditore, costruttore e proprietario di una squadra di calcio, bensì l’editore, il Principe e «proprietario dell’azienda costituita dal nostro Paese». Il Principe sì, quello melodrammatico non quello machiavellico, perché il colpevole – la sentenza si scrive da sé – oltre ad avere un’identità anagrafica ineludibile ne ha pure una archetipica, funzionale ed onnipervasiva, quella di Duca di Mantova: un’alchimia di caratteri strapaesani, tracotanti, debordanti, fuori luogo e in ogni luogo, buoni per tutto sedurre e tutto abbandonare. Insomma, nell’era del socing reale – in cui si sottomette dissuadendo – il Duca, Berlusconi, è diventato il Grande Seduttore, il Regista («colui che decide, colui che opera, colui che fa») e perciò il «maggior romanziere vivente, il più letto, il più seguito e amato dai lettori»: lo Scrittore Supremo. Nondimeno – o per di più -, è anche «l’arguto storico, il modernissimo calcolatore» e, in fondo, un «tipo qualunque, con piccoli o grandi vizi, o perfino privo di vizi, […], un soggetto vile assurto in excelsis»: il Lettore Ideale. L’indistinta riferibilità di questa personalità cialtrona ed operistica ad ogni possibile inclinazione umana è la ragione stessa del suo successo; la sua vittoria più importante non l’aver deposto i vecchi manes (la vecchia repubblica del gioco delle parti) bensì assicurarsi che più nessuno si sieda sul trono e perpetui la corte. Il nuovo sovrano potrebbe essere chiunque eppure non è mai nessuno: un Duca dal dubbio lignaggio – non per sangue ma per guadagno, come i capitani di ventura di una volta -, che porta scritto sul cartiglio Sono ciò che volete che io sia, volete ciò che io sono. Ma contro il trionfo dell’ovvio cosa può l’individuo F.C. («un io-me, un io qualsiasi»)? Cosa può lo scrittore Cordelli – e con lui tutti i romanzieri inconcussi, defraudati, esautorati d’ogni potere, di un pur minimo, per quanto inconsistente, statuto esistenziale? Non c’è dubbio: «la televisione, il Leviatano, proprio perché non produce che gnomi, sia pure gnomi-demiurghi, gnomi-apprendisti stregoni, gnomi-mito, è il campo di battaglia. Il Leviatano lo si può affrontare» e quindi, ostinatamente, combattere. Ma come? Virando bruscamente sulla propria vita personale, riducendo in scala l’esperienza ed opponendosi alla quantità, che deforma la stima e informa il giudizio di valore, senza cedere alla lusinga aristocratica della qualità (bassa o alta che sia). E però, anche ripristinando il particolare, trascinando nel privato il pubblico per, così, plasmare la coscienza dei nomi e definire nuove aree di pertinenza. A ben vedere sembra proprio questo il senso del ricorso all’onomastica ed alla toponomastica nel Duca di Mantova (e, in un certo senso, nella recente riscrittura dell’opera prima di Cordelli, Procida). Che si tratti di nomi e luoghi fittizi o nomi e luoghi reali, poi, è irrilevante perché non è tempo di giocare con la realtà e la finzione (cioè di mistificare e, con ciò, rendersi complici, rigoletti di questo o quel duca), magari finendo, come spesso accade, col tradurre la prima, la realtà, in notorietà (Berlusconi e Previti o i grandi raduni di piazza San Giovanni e piazza Cavour) e la seconda, la finzione, in anonimia (o equinimia: chiamarsi, un personaggio, semplicemente Ascanio, Bruno o Mario; passeggiare solitario, il narratore, lungo viale Angelico o tra i campi dell’Acqua Acetosa). È tempo, piuttosto, di forzare la cerniera tra pubblico e privato per far emergere l’autentico e conferire credibilità sintattica al verosimile (il massimo di spettacolarità con il massimo di intimità, come enunciato in un vecchio titolo di Cordelli e Berardinelli, Il pubblico della poesia; ma se trent’anni fa il rischio era che tutti volevano essere poeti, oggi il meccanismo è talmente ben oliato, ed invertito, che anche gli attori sono spettatori cui è stato esaudito – o è stata data l’illusione che così sia – ogni più sciagurato desiderio). È tempo, insomma, di aprire un varco tra annientamento e preservazione, intenzione e pagina: un’invadenza assunta in tutta la sua paradossalità, fino a cancellare l’ombra del fantastico e gli effetti illusionistici del reale. Prospettare un’azione, uno svolgimento psicologico, questo è lo spazio su cui Cordelli lascia libero sfogo alla sua inquietudine romanzesca – la posta in gioco altissima, ma il gesto, sempre, deliberatamente gratuito, innecessario. Questo lo spazio residuale della democrazia compendiata nel Duca di Mantova: non un romanzo, ma neppure un diario, né uno zibaldone o un gotico taccuino (o tutte le cose insieme, come ogni vero, grande romanzo), piuttosto una jam session tra Henry Miller e Benjamin Constant. «La mia summa teologico-politica», scrive Cordelli del suo rapporto su una «minuscola e surrettizia comune» di amici spretati che «lavorano, invero, alla conoscenza della Scritture, dedicandosi, senza clamore, o in gran segreto, all’apprendimento del sapere» (come gli hooligan che in 1984 & 1985 imbracciano i classici greci e latini per protesta contro l’establishment). E alla bataille de la phrase, al pensiero autoptico della frase – una logica serrata da cui nascono significati complessi – lo scrittore affida, da ultimo, la strategia di una fratellanza eroica che, nella temperie dei “puri spiriti” e nella condivisione di un’esperienza, anche quella di piazza, con tutto il suo male, con tutto il suo strazio, cerca «l’unica risposta non manieristica alla crisi della presenza».

«Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.»

(Italo Svevo, La coscienza di Zeno)

Di segno contrario, regressiva e votata al martirio, è, invece, la strategia eversiva pianificata da Sandro, alias Top Banana, protagonista di Fiona, romanzo mimetico di Mauro Covacich – qui iperrealista nell’accezione stigmatizzata da Wallace – in cui attorno a un’unica vicenda – la crisi d’identità di Sandro e, di conseguenza, il collasso dei suoi rapporti sociali e famigliari – si intrecciano più storie, almeno quattro, tutte egualmente significative ma sgravate dal ricatto morale dell’esemplarità. Come prototipo della condizione generata dalle forze persuasive del socing, Sandro rappresenta, nella sua pienezza, la contraddizione dell’essere ad un tempo causa ed effetto della propria sconfitta come essere umano. In quanto Sandro, cioè, allestisce con la moglie Lena la versione moderna dell’infelicità coniugale: la convenzione borghese di perpetuare l’esaurimento dei sentimenti non per apparire come coppia ma per non sparire come individui. Si giustifica, così, anche la scelta di costituire un nucleo autosufficiente adottando una bambina haitiana, Fiona, appunto. Diventa presto chiaro ad entrambi, Sandro e Lena, che non è questione di essere genitori, ma di fuggire l’uno dall’altra tentando ciascuno, soprattutto lui, di instaurare un rapporto privilegiato, intimo, che si spera di confidenze taciute e richieste prevenute, con la figlia adottiva, che però non si lascia accostare, non si lascia baciare, non parla. In quanto Top Banana, invece, Sandro lavora per un grande network, è il direttore responsabile, l’autore degli autori di un reality show, Habitat (nel romanzo, non la versione del Grande Fratello orwelliano, ma del format della Endemol), studiato come un enorme acquario planetario (nella misura dell’ostensione mediatica) allestito non per studiare comportamenti ma per indurli (qui il Grande Fratello torna ad essere l’archetipo di 1984). Attraverso i falsi specchi della casa in cui si muovono i concorrenti, gli spettatori finiscono per riflettersi negli schermi dei propri televisori non come sono ma come dovrebbero essere – e dunque come tenteranno di apparire il mattino seguente ai mille diaframmi che ne scrutano e registrano i movimenti quotidiani, dettando il tempo d’ogni passo (…circuiti chiusi nei supermercati…telecamere all’ingresso delle banche…apparecchi en vedette nei negozi di elettrodomestici…). Spettatori che «non sanno chi sono, eppure mi conoscono, seguono le mie opere alla tv. E io so chi sono?», si domanda Sandro, in equilibrio sul crinale che separa la mondanità pubblica dalla spiritualità privata, autore e spettatore a un tempo. «Sì, certo, sono un automobilista pordenonese gonfio di cibo e riscaldamento, diretto a Milano per lavoro. Un tizio innamorato di una donna nata dagli alberi di un asilo, sposato con una compagna di scuola esperta mondiale di imperatori bizantini, padre di una bambina non sua per la quale, in una baracca di campagna piena di canne da pesca ed esplosivi c’è un giubbetto nero che aspetta solo di essere indossato». Ma è, la sua, una stabilità solo apparente, assicurata dall’indecisione e dalla temporanea ricreazione che si concede nei fine settimana, quando, fingendo di interpretare il ruolo di pescatore dilettante e bricoleur tuttofare, in una baracca dell’hinterland metropolitano indossa i panni di Minemaker, il bombarolo anonimo che esegue mortali ricette esplosive. Niente più che la convenzione di un civis in cui il dislivello tra i piani ha insinuato nel tempo, silenziosamente, il germe della sua stessa insostenibilità, le personalità distinte di Sandro non si compongono, infine, per dare vita ad un nuovo Io strutturato, ma si dissolvono in un’ombra indistinta. Minemaker – o Unabomber -, l’autentico interprete – lui, non il creativo dell’emittente – dello “spirito dei tempi” incarnato dal cannibalismo delle merci (prodotti che servono, davvero, non a quello per cui sono venduti, puro pretesto della loro messa in commercio, ma a creare rudimentali e letali bombe casalinghe: «mina di crema di cacao: provvista di pelati. Mina di pelati: provvista di Shampoo. Mina di shampoo: provvista di polvere di cacao»); un cannibalismo cui fa eco l’indifferenza, nel consumo, alla persona, per cui quando un altro personaggio, il poco credibile professor Lentini – forse l’unica figura manifestamente romanzata, e dunque ingenua in un libro quasi mai tale, tutto misura, mimesi e interdizione al giudizio – risponde al suo posto alle domande di un giornalista, è comunque Sandro – lo sarebbe ugualmente – che snocciola la vulgata dell’enunciato ironico, parodico quasi, addirittura dogmatico: «oggi sul mercato ci sono moltissimi prodotti depurati della loro essenza nociva: caffè senza caffeina, panna senza grassi, birra senz’alcol. Ci pensi bene. Cos’è il sesso virtuale, se non il sesso senza sesso? Cos’è la guerra preventiva se non la guerra senza guerra? Cos’è il multiculturalismo se non l’altro privato della sua alterità? […] La realtà virtuale ha semplicemente generalizzato tutto ciò. Il caffè decaffeinato sa di caffè senza essere caffè? Bene, la realtà virtuale sa di realtà senza essere realtà. Tutto qui […] Ovviamente ciò che ci si aspetta alla fine di questo processo è che l’esperienza stessa della realtà reale diventi un’entità virtuale. È questo che ci si aspetta, giusto? Ebbene, eccoci. Noi vi mostriamo la fine». Ed è proprio l’esito della vicenda che Covacich, in un sussulto, esasperando la dissimulazione, sottrae alla pagina e, dunque, ci restituisce, lasciando solo ipotizzare (non riflettere, come in uno specchio, oscuramente) cosa potrà accadere nella casa di Habitat, il tempio dell’artificio dove Sandro si introduce, infine, assieme ad una Fiona imbottita di esplosivo nel disperato tentativo di portare il reale nel virtuale e azzerare, in un’enorme deflagrazione, la distanza incolmabile tra due termini ormai sinonimi. L’immaginazione sostituisce l’immaginario mentre sulla scena virtuale l’esperienza reale del tragico volge in dramma: Top Banana si immola come Minemaker il vindice; dietro il vetro, davanti allo schermo, assiste all’olocausto «una folla di habitanti […] con i loro tunnel carpali, i loro riflussi esofagei, le loro coliti spastiche, il loro immenso sovraccarico di energia autocombusta, offesa dal destino e ora finalmente sul punto di essere vendicata».

[…]

[Il saggio è apparso su «Caffè Illustrato», anno VII, n. 35, marzo/aprile 2007, pp. 58-68.]