Paesi Bassi

di Marino Magliani

Prima di quel giorno Gregori non era mai stato al consolato italiano di Amsterdam. Gregori abitava in Olanda da parecchio, in una cittadina sul Mare del Nord, anche se a volte gli risultava difficile sostenere che viveva in Olanda, egli in realtà abitava in una stanza, la cui finestra dava su una strada alberata e sul mare. Dentro quella stanza il signor Gregori scriveva storie. Tutto lí. Quel giorno si recó al Consolato perché aveva ricevuto una proposta di lavoro. Avevano saputo che era un buon traduttore dallo spagnolo e avevano pensato a lui per l’attività di interprete. Cosí, dopo essersi presentato all’ufficio amministrativo, Gregori fu ricevuto dal Console in persona. Era un signore alto e distinto, e guardava dritto negli occhi.

“Bene, Gregori “, disse il Console, “le dispiace se parliamo mentre facciamo due passi in basso?” Senza attendere la risposta aveva aperto un armadio dietro la scrivania e tirato fuori un paio di mute da subacqueo.

“Ecco, questa dovrebbe andarle.”

“Mi svesto prima?”

“No, sopra i vestiti, é comoda abbastanza, non crede?”

Nel frattempo l’impiegato aveva portato nell’ufficio un cane, un bretone, bianco e arancione, che fece subito le feste al Console e cominció a grattare la porta. Il Console gli aprí, e il cane sparí nelle scale.

Scesero anche loro, attraversarono un luogo mal illuminato, odorante di carta, un archivio forse. In fondo si diressero a una piccola porta, il Console si abbassó e invitó Gregori a fare lo stesso. Il cane era già là davanti che correva. Il Console imboccó un sentiero tra gli arbusti, illuminato da faretti. Ogni tanto si fermava a piegare qualche rametto e a tenerlo perché non picchiasse in faccia a Gregori.

Giunto in fondo al sentiero, il Console fece rotolare una grossa pietra su un lato. S’aprí davanti a loro una specie di cunicolo. Il cane, che il console chiamava Bolero o Bolly, vi entró per primo, Gregori per ultimo. Subito si andava a schiena bassa, poi sulle ginocchia, e dopo un po’ bisognava strisciare sui gomiti.

“Fra poco si torna a camminare eretti”, gli assicuró il Console.

“Speriamo”, disse Gregori.

Una cosa Gregori aveva capito, ed era che se non si proseguiva era perché là davanti stava succedendo qualcosa, c’erano insomma, come li chiamava il Console, degli intoppi. La sosta durava anche cinque minuti, poi il Console si voltava a far pss e Gregori e ripartiva pancia a terra. Ogni volta che il Console segnalava degli intoppi, e bisognava aspettare che Bolero svolgesse un lavoro, arrivavano, confusi nell’eco, rumori di lotta e lamenti. Gregori riteneva che gli intoppi rispondessero al nome di topi, biscie, o talpe; ultimamente, tuttavia, s’era fermi da troppo tempo – una barbetta di radice gli faceva solletico alla fronte – e versi di lotta non se ne sentivano. Solo sospiri. Allora Gregori aveva pensato che Bolero stesse riposando, ma non era lo stesso tranquillo. Il Console intuí il suo tormento e disse con un filo di voce: “Basta che non abbia incontrato il tasso. Oh ma a volte si ferma senza motivo, Bolero é fatto cosí, quando s’impunta addio.”

Quando ripartirono, Gregori notó che si cominciava a scendere e il soffitto s’alzava, sebbene camminare eretti non fosse ancora possibile. Un altro faretto, finalmente, là davanti, e Gregori vide che il Console aveva affondato le mani in un punto della parete, tra grosse radici, tastato qua e là, e aveva tirato fuori due elmetti da minatore.

Su invito del Console, Gregori se ne mise in testa uno. Il console glielo allacció e gli mostró dove si accendeva la lucetta. Poi andarono a schiena bassa ancora un tratto, frenando il più possibile perché ormai il cunicolo scivolava giù quasi a picco.

La luce dell’elmetto terminó in un salone enorme.

Gregori s’addossó al muro e chiamó. “Signor Console! ”

La voce rimbombó nel vuoto.

“Torni, Console!” Lo disse forte perché il fascio di luce dell’elmetto del Console si era allontanato notevolmente.

A passetti corti, con la mano protesa in avanti onde evitare sorprese di stalattiti in faccia, e la testa bassa in modo da puntare la luce dove metteva i piedi, Gregori raggiunse il Console davanti a una slabbratura. “Cosa facciamo?” gli chiese.

“Aspettiamo che torni Bolero. L’ho mandato in ricognizione”, disse il Console.

“Adesso basta ricognizioni, torniamo al consolato.”

“Per lo stesso cunicolo? E’ matto, non ha visto quanto siamo scesi?… Qui sopra c’ é Leidseplein… senta… sente lo sferragliare dei tram, sente il 31 che ha curvato?” Indicó l’altra parete del salone: “In quella direzione c’ é il Vondel, se riprendiamo il cunicolo, più o meno dove ho preso gli elmetti, troviamo un passaggio che esce nei cespugli del Vondel.”

“Usciamo al Vondel allora.”

“Ora non é più possibile, abbiamo attirato troppe bestie nel cunicolo… L’ unica é attraversare questa slabbratura e sbucare alla Stazione Centrale, cosí telefono all’autista che ci venga a prendere.”

“Lo chiami già da ora.”

“Non prende qui il telefono, vede…”

Gregori gettó uno sguardo sul telefonino e mosse alcuni passi nella slabbratura. Vide che solo il primo tratto bisognava farlo di sghembo. Ma bene, l’importante era non strisciare di nuovo uso vermi come nel primo cunicolo, disse.

“Ma lei doveva dirmelo prima che mi portava qua sotto… Dove usciamo alla Centraal ?” aggiunse.

“Da una porta di servizio tra il nono e il decimo binario. E’ pratico della Centraal Station?”

“Più o meno”, disse Gregori.

Chissà se fuori c’era bel tempo, stamane quando era entrato al Consolato il cielo minacciava.

Gregori ci pensava con una certa preoccupazione, temendo, in caso di pioggia abbondante, per la viabilità.

Camminava di sghembo, con la faccia voltata in modo che l’elmetto facesse chiaro davanti, e ora uno spiffero caldo l’illudeva d’essere sotto qualche galleria della Centraal, ora avvertiva una corrente d’aria gelida, o il solito rimescolio d’acqua di falda e cercava d’immaginarsi lo stesso sotto qualche canaletto tra Herengracht e Keizersgracht. Ma serviva a poco, perché poi gli bastava l’eco di una ghignata del Console là davanti, o una frase del tipo: “O, o, mi sa che ci siamo persi ” per risentire un ritorno d’angoscia.

Goccioni si staccavano dal soffitto, col rumore degli sputi: ogni tanto ne coglieva uno sul naso e starnutiva.

A un certo punto la slabbratura si biforcó davvero. Il Console si fermó davanti al bivio e si grattó il mento. Disse che non era uno scherzo stavolta, si vede che c’era stata qualche frana e s’era creato quest’altro passaggio.

Per un suo ordine avevano spento le lucette sull’elmetto, e il ritorno alla vita, evidenziato dal fatto che ultimamente si scorgevano là davanti gruppetti di pupille fosforescenti ( dunque pupille di abituati alla luce !) tornó a illudere Gregori. Il fatto é che certe bestie al posto di indietreggiare davano proprio l’impressione di aspettare Bolero, o quanto meno sembravano ben intenzionate a vender cara la pelle, e saltavano da una parete all’altra della slabbratura, e urlavano in modo da far accorrere altre pupille sul posto. La cosa cominció a preoccupare anche il Console, (“sentono il tempo”, disse ). Solo Bolero non si lasciava intimidire, impassibile ascoltava i versi rauchi e poi in tutta tranquillità sferrava l’attacco, abituato, si direbbe, a ben altro. La prassi della sfida era questa: terminato il rito dei versi, la bestia sfidante, seguita dagli spettatori, si spostava in una delle piazzole lungo la slabbratura e là affrontava Bolero.

Solo una volta ( erano dalle parti del Dam: cosí almeno aveva detto il Console ) si verificó un incidente: finiti i versi, una dopo l’altra le bestie s’erano scansate e di fronte a Bolero era rimasta una sola coppia di pupille fosforescenti, ma le pupille erano cosí distanti una dall’altra che Bolero mandó giù la saliva. Prese l’iniziativa la bestia, gli mosse incontro e s’arrestó dopo qualche metro. Era riscaldamento? Ora Bolero doveva raccogliere la sfida, bisbiglió il Console. Tuttavia Gregori preferí intuire nella tattica rinunciataria di Bolero la precisa strategia d’indurre il nemico a sottovalutare la sua forza. Ma chi era il nemico? Bolero lo lasció caricare per primo, accertandosi cosí sul tipo di terreno. Erano pozzanghere. La battaglia poteva cominciare, dapprima senza sosta, poi con qualche pausa, e pause sempre più lunghe, pause tattiche, di studio si direbbe, durante le quali gli sfidanti si cambiavano di posizione, tant’é che Gregori fu lí lí per avvicinarsi silenzioso al nemico, che gli dava ora le spalle, e rifilargli un puntino di scarponcino. Alla fine decise di non farlo perché, se non ci aveva ancora pensato il Console, forse non era valido. Del resto neanche le decine di pupille che Bolero ora aveva alle spalle, l’attaccavano a tradimento. Questo senso del codice avrebbe dovuto illudere Gregori e fargli sperare qualcosa di ancora umano, di vicinanza alla civiltà. Fin quando il rumore di battaglia non diminuí sensibilmente e anche ai lati, tra le bestie che incitavano alla lotta, avvenne il silenzio.

“Bolero!” chiamó sottovoce il Console. La risposta fu un passo corto di corsa nella pozzanghera, e si fermó ai loro piedi.

“Bravo Bolly!” s’ accucció a fargli il Console. Gli asciugó sangue e sudore dal dorso e si pulí la mano sulla parete calcarea.

Mentre Bolero si riposava sulla riva della pozzanghera, Gregori e il Console accesero di nuovo le lucette sull’elmetto e cercarono in giro il cadavere del nemico. Gregori disse che non era sicuro ma a un certo punto gli era sembrato di aver sentito dei versi di mandibola, tutti concentrati nello stesso punto. Il Console non volle sapere altro. Allora non c’era più bisogno di cercare, disse.

“Se lo sono portato senz’ altro via. E questo significa che s’é battuto con un maschio. ”

“La femmina la lasciano agonizzante nell’arena ?”

” Sí, finora é sempre successo cosí, se la bestia é maschio Bolero l’accoppa e quelli là si spartiscono il cadavere, se é femmina cambia tutto, Bolero ne ha pietà ma pretende anche riconoscenza…”

“Vuoi dire che la possiede ?”

“Mi sembra evidente. Spegni la lucetta, cerchiamo di non attirare altre bestie.”

“Dicevi che siamo sotto il Dam, come fai a orientarti? ”

“Vedi quel cancello?” Ci puntó il fascio dell’elmetto e oltre il cancello sprangato Gregori vide una porta blindata, saldature fresche, niente di arruginito.

“Una decina d’anni fa sono entrati da qui sotto e hanno svaligiato il Diamond Center che é proprio sopra di noi… Il monumento é là, il palazzo della regina là, se passassimo a ridosso di quel muro ci riprenderebbero le telecamere della regina.”

Avevano abbandonato la slabbratura per sentieri lungo ghiaioni frananti, poi avevano risalito un corso d’acqua calma. E da un po’ di tempo avvertivano attraverso gli strati marnosi strani rimbombi, sempre più vicini, rumori sordi come provocati da pallonate nelle pareti. Gregori credeva fosse qualche linea di tram. Qua e là, le frane e l’erosione dovuta alle alluvioni o agli assestamenti geologici dell’ultimo inverno avevano finito per disorientare il Console che incolpava Gregori di mettergli fretta. In realtà la fretta era una condizione obbligatoria di quell’andare, e nel dubbio, davanti a un bivio, bisognava ragionare pochissimo e scegliere in un attimo, per non dare alle bestie il tempo di raggrupparsi. Anche dove si fermavano a riposare, finivano per far soste brevissime, il Console cercava in tasca un mandarino, ne offriva a Gregori la metà e si ripartiva.

Verso sera ( Gregori accendeva un istante la lucetta per guardare l’ora e pensava: < < Ecco, ora fuori, per le strade di Amsterdam scende la sera come qui >> ) ritoccó loro uno di quei maledetti tunnel da percorrere pancia a terra, che Gregori s’era giurato di non rifar mai più. Nel piazzale dove sbucarono, uno slargo a scalinate tipo stadio, ad aspettarli c’era una delle solite bestiaccie dalle pupille distanti una dall’altra, e pronta a tutto. Il Console fece notare a Gregori che se la bestia non era andata loro incontro nel tunnel era perché non ci passava.

“Allora era lei che sentivamo,” bisbiglió Gregori cercando di non pensare a cosa gli aveva fatto notare il Console.

” Sí, era lei”, rispose il Console.

La bestia prendeva a spallate e a calci le pareti, riempendo il salone di echi. Alla fine, tuttavia, tutto questo ardore di spallate si riveló una messa in scena, e in men che si dica Bolero sbrigó la faccenda lasciando la bestia rantolante nella polvere.

“Console…”

“Le bestie? Vuol sapere chi sono. Lei dalla sua stanza non si é mai occupato di storie come questa vero?”

“Le mie storie hanno come geografia piuttosto i posti della mia infanzia, la Liguria. Chi sono le bestie, Console ?”

Il console sospiró. Disse che non lo sapeva neanche lui, che secondo molti le < < bestie >> erano gli umani che aspettavano il loro turno per vivere la città di Amsterdam. Ogni abitante di Amsterdam, prima di esserlo, aveva popolato questo zoo.

Era già successo un paio di volte che il Console s’accorgesse d’avere sbagliato, d’aver scelto cioé un sentiero al posto di un altro, allora tornavano al bivio ripercorrendo strade già fatte, attraversavano arene dove poco prima Bolero aveva combattuto, e si sentiva nell’aria quell’odore di carne macellata, di versi di mandibola che si dividevano il cadavere. Cosí nascevano dei contrattempi, perché dal mucchio di pupille se ne staccavano sempre un paio, si preparavano allo scontro e a Bolero toccava sbarazzarsi di ostacoli già in qualche modo superati. Tutto questo doveva irritarlo non poco.

E già la neutralizzazione di nemici meno aggressivi – per quel poco che Gregori riusciva a figurarseli – costava a Bolero molta più fatica e perdita di tempo che all’ inizio. Il suo alito odorava di morsi, di carne selvatica e di sangue, il suo passo era stanco. Ma ne avevano ancora bisogno, e bastava poco, bastava ad esempio che una specie di salamandra, pinzuta e molto presente nelle strettoie da attraversare ancata dopo ancata, si nascondesse nel fango o si attaccasse al soffitto e balzasse loro addosso, perché Gregori si rendesse subito conto di quanto Bolero era ancora importante. Certo, il fatto che la salamandra pinzuta fosse saltata sulle loro schiene significava che Bolero s’era scordato di finire nemici moribondi e la perlustrazione del terreno era stata svolta con troppa sufficienza. Cosí doveva tornare immediatamente, e identificare, uccidere, mordere, senza neanche badar troppo ai polpacci di Gregori.

Bolero era stanco, e bestie che qualche ora prima avrebbe intercettato e liquidato come un allenamento nella speranza che fossero femmine, sembrava che intuissero la sua stanchezza e l’aspettavano dietro le curve fiduciose. Povero Bolero, di certo aveva nel sangue il veleno di troppi morsi. Per risparmiargli la fatica dell’andare, sempreché non stessero strisciando, il Console se lo prendeva in braccio.

Sanguinante, Bolero si leccava, s’assopiva, e poi svegliarlo perché sbrigasse un lavoretto là davanti, rincresceva. Tant’é che più di una volta avevano deciso di sbarazzarsi del nemico senza nemmeno disturbarlo. Possedevano una radice, pratica e resistente, chi aveva le mani libere la usava, mentre chi portava Bolero aspettava in disparte. La bestia attaccava a riprese, e al terzo tentativo aveva preso tante di quelle randellate che non solo ci lasciava perdere e scappava, ma il più delle volte crepava ai piedi del Console e di Gregori, rantolava radunando le ultime forze per un morso alle loro caviglie quando l’avessero scavalcata. Questo brutto difetto di non infliggere al nemico il colpo finale, il Console l’avrebbe rimproverato più di una volta a Gregori. Altre bestiacce poi, bisogna dire di un’intelligenza superiore, preparavano l’assalto in attesa d’un volo di pipistrelli, o di un metro d’acqua da attraversare, o salivano sui crepacci e passavano addosso alle teste del Console e di Gregori, afferrate alle radici, uso liana. Quando la scena andava per le lunghe, Bolero si spazientiva, saltava in braccio al Console e a quel punto ci pensava lui.

Gran brutto segno fu la volta in cui si sveglió di colpo e volle combattere, ma subito, considerata la prepotenza del nemico, risaltó in braccio al Console e fece finta di dormire profondo.

S’erano fatte le cinque.

“Fra poco là fuori fa luce, passano gli spazzini”, disse il Console.

Gregori sospiró. “Mi sembra d’esser qui dentro da una settimana.”

“Anche a me le prime volte faceva quest’ effetto.”

“Che silenzio…”

Sulla Station Centraal, e su come mai non c’erano ancora, non fece domande.

Pensava che mettersi a far scenate non conveniva. Il Console quella paura gliela lesse negli occhi e disse che non c’era da preoccuparsi, la strada era quella giusta. Era una zona franante, con precipizi, e il Console dava l’idea di conoscerla di nuovo bene, arrivava sul bordo dei burroni, sentiva le pietroline cadere e prontamente con la mano sbarrava il passo a Gregori. La luce dell’elmetto di Gregori si perdeva in fosse profonde.

Le bestie vivevano da queste parti in colonie occupando piccole spelonche, incuriosite dalla luce si sporgevano a guardare e venivano spinte dai loro simili, precipitavano nel vuoto gridando e sfracellandosi.

Sí, era la strada giusta! Quando il Console diceva cosí, Gregori faceva roteare il fascio luminoso per scoprire cosa poteva aver dato al Console quella sicurezza. Alzava la faccia al soffitto calcareo, lontanissimo, e come per ritrovare la fiducia che aveva inizialmente, si chiedeva che canale ci fosse, che ponte di Amsterdam, che piazza, che fondazione di palazzo.

I loro passi rimbombavano da un po’ di tempo su di un posto odorante di legno, il fascio luminoso ogni tanto faceva chiaro su una giara, poi su un baule scassato. Qua e là tiravano un calcio a un elmo o a un teschio, e sentivano scricchiolare sotto i piedi delle cose di ferro che potevano essere canne d’archibugio. Il Console mise le mani dove sapeva e accese una torcia.

“La colonia umana, Gregori!”

Topi bassi e lunghi cominciarono a muoversi intorno infastiditi dalla luce. Nella noia da chissà quanto, sbarravano gli occhietti, s’azzuffavano per trovare una scappatoia. Gregori chiese al Console se si riferiva a queste novità roditrici, visto che aveva parlato di colonia umana. Realizzó cosa intendeva quando la torcia illuminó un mucchio di casse toraciche umane dalle quali scattava fuori sempre qualcosa. Gli squittii si allontanavano, Bolero li inseguiva un tratto, abbaiando. Della cagnara restava a lungo l’eco.

Attraverso una grata mezza divelta guadagnarono la zona dei dormitori, un gran numero di posti letto erano stati scavati nel calcare, qua e là un pagliericcio ancora intatto. Secondo il Console la grata serviva a riparare dalle bestie.

“Serviva a riparare chi? Chi sono questi morti ? ” domandó Gregori.

Erano scappati durante l’assedio di Haarlem, nel Seicento e rotti circa, secondo il Console.

“Questo, Gregori,” aveva illuminato uno scheletro seduto, la spada vicino e dei calici rovesciati, “sarà stato di guardia, e bevi una volta bevi due l’avranno sorpreso le bestie. ”

Alzarono la gamba e passarono oltre. Il Console si fermó con la torcia davanti a un grottino, la fiamma accarezzó un topo che non li voleva far avvicinare a un cumulo di legname e terra; il topo urló attirando l’attenzione di Bolero che si perdeva in continuazione, s’intrufolava nelle inferriate, tra i cancelli, e poi bisognava chiamarlo.

“Questi,” disse indicando due scheletri ben conservati, ” erano sicuramente i sopravvissuti della banda di giacobini…Vede invece i resti di questa divisa… chasseur napoleonici. Ora, Gregori, noti l’incisione accanto allo scheletro dello chasseur, cosa ci trova di

strano ? ”

Gregori s’avvicinó alla luce. Vide che era il disegno d’una foglia.

“Assomiglia a una foglia esotica, ” provó.

Il Console sorrise compiancendosi della risposta. ” Bravo! Non é altro che la foglia della volgare, nonché molto usata, specie ad Amsterdam, cannabis…” Gli parló di soldati napoleonici, disertori sicuramente, fuggiti da chissà quale caserma, che s’erano nascosti nei quartieri popolari di Amsterdam e avevano dato fondo alle loro scorte di hascisc.

“O non lo sapeva che i primi a portare l’hascisc in Europa son stati proprio i soldati napoleonici veterani della campagna d’Egitto? Legge Baudelaire?”

Gregori non disse nulla, col piede aveva rovesciato un pentolino arruginito ( ora teneva la torcia lui ) s’era inginocchiato e con un coccio aveva tolto un po’ di terrume da quello che sembrava un caminetto.

“Se ci guarda bene qualche scritta dovrebbe trovarla, ” disse il Console. ” Di solito i punti più scritti sono accanto agli scheletri. ”

Dopo un po’ lo chiamó perché portasse la torcia.

Gregori lo raggiunse e fece chiaro su uno scheletro che aveva la cinghia della spada a tracolla e gli stivali ai piedi. Il Console passó la mano sulla pietra accanto alle ossa della mano destra, soffió sulla polvere. Nessuna incisione, costui non aveva lasciato detto niente. Dopo un po’ il Console lo richiamó.

“Un altro scheletro? ” chiese Gregori.

“Sí, coperto da un telo di cuoio e morto con le braccia aperte. Forse stavolta siamo fortunati, questa é pietra di cote, pertanto facile all’incisione. ”

Da una prima pulizia locale, attorno allo scheletro saltarono fuori l’incisione di una data, 1802, e le parole Sint JansKerk e Tempelreiniging. Poco distante la luce si fermó su una roccia annerita dai fuochi. Anche qui incisioni in abbondanza, e parevano tutte procurate dallo stesso arnese appuntito. Man mano che si allontanavano dallo scheletro, scritte e simboli si facevano più radi, fece notare il Console.

Gregori scoprí una serie di incisioni minime sfuggite alla prima perlustrazione. La torcia rimase a lungo sul disegno di un’alba, tracciata tra due colli, il sole coi raggi. Ci soffió e ci pulí.

Chi era il proprietario di questo scheletro avvolto nel cuoio, un frate?

E chiunque fosse, con che cosa aveva inciso?

Se accanto agli scheletri che avevano scritto qualcosa c’erano gli strumenti che avevano usato, nei paraggi di costui non rilevarono niente, non una fibbia di stivale consumata, non un pugnale, non un bronzo. Solo quel cuoio rattrappito.

Le scritte testimoniavano i dolori dell’intera civiltà olandese, riportavano nomi di ospedali, caserme, galere, villaggi, e altre scritte dicevano: vaiolo, tifus, cholera, a ogni sciagura seguiva una data: 1802, 1837, e indietro nei secoli fino al 1656.

Chi era dunque quest’uomo che sognava l’alba e il sole tra i colli, dove poteva aver ricevuto queste notizie?

Non cercarono altro, oltrepassato un cancello arrugginito raggiunsero un corso d’acqua, come un canale. Lo costeggiarono fino a una spiaggia, dove il canale s’allargava fino a formare un laghetto. E là riposarono.

Quando Gregori riaprí gli occhi e accese la lucetta sul casco da minatore, il Console se ne stava seduto a un paio di metri, sulla sponda del lago, i pantaloni della guaina al ginocchio, e stava lí coi suoi pensieri e l’acqua alle caviglie.

Anche se cercava di non pensarci, Gregori si immaginó intento a scrivere sul calcare i dolori della sua civiltà, i suoi messaggi, il suo testamento. Qualcuno un giorno avrebbe trovato il suo scheletro, i suoi piedi dentro gli scarponcini, i resti di questa guaina, il teschio dentro un casco largo. Confessó al console un po’ dell’angoscia che provava, cosí, per poterci scherzare su, per farsi forza. Il Console ascoltó e sorrise. Guardó Bolero che riposava sulla riva del laghetto. La carcassa di un paio di biciclette giunte lí da chissà quale scolo di canale, stava sulla riva opposta.

D’un tratto il Console disse: ” Andiamo? Non vorrei che la Station Centraal chiudesse. ”

Si alzarono, Gregori di scatto, sebbene non ci credesse più molto. Bolero si sveglió e li seguí.

Da qualche minuto passava sopra di loro un rumore assordante, molto più di un tram, tutto il ferro della città sembrava sfregare sulla superficie.

Giunto in un punto in cui il rumore quasi cessava, il Console cercó e spinse una porta di ferro, e fece entrare Gregori.

La stanzetta assomigliava a uno spogliatoio.

“Ora Gregori si tolga la muta e la lasci pure lí, nell’armadietto troverà delle calze pulite, delle maglie, ci sono anche degli asciugamani puliti e un lavandino, l’acqua non la berrei. ”

Gregori ubbidí, si cambió, si lavó le mani e la faccia e quando si voltó si accorse che era solo.

Dirimpetto alla porta dalla quale erano entrati c’era un’altra porta. L’aprí e si trovó in un ripostiglio pieno di strofinacci, di scope e macchine per lavare il pavimento. Uscí anche dal ripostiglio, percorse un corridoio, aprí la porta di un ascensore, schiacció il pulsante BD e al piano di sopra la porta dell’ascensore si aprí sul mondo. A sinistra le scale mobili che portavano al binario 11 e il 12. La gente andava e veniva, saliva e scendeva, gli passava davanti, lo scartava.

Un paio di poliziotti della ferrovia controllavano i biglietti di chi saliva ai binari.

Gregori corse verso l’uscita e fece in tempo a vedere una macchina nera, coi vetri scuri e la bandierina tricolore italiana, che s’allontanava verso il Dam.

IJmuiden, 20 ottobre 2006

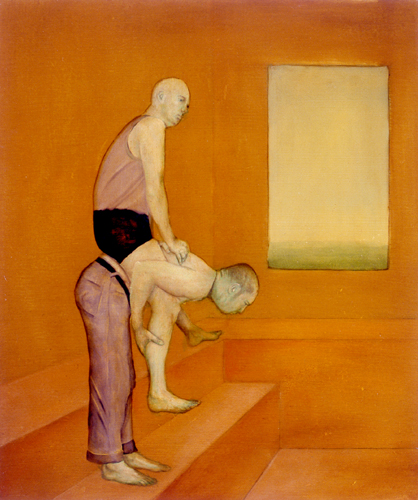

(Immagine: Henk Olijve -Senza titolo)

Tra Kafka e Landolfi. Curioso, interessante..mi ricorda quel racconto di fantascienza in cui gli ipogei erano abitati da uomini-schiavi che lavoravano per gli abitanti della citta del sole…

la vita nostra, una eterna lotta contro sarchiaponi…

.. l’inconveniente di essere nati.

ocho che gli spacca la schiena….

Mi è molto piaciuto, anche se c’è qualcosa che mi sfugge, Forse mi sfugge perché è davvero ben raccontato.

(E mi hanno irritato i refusi. Lo so che è un peccato veniale, ma non potreste correggerli? )

Irritarsi invece di annoiarsi?

Titivillus è meglio del Cafard?

Cosa vuoi dire Petrelli? Non ti capisco.

Quando sono in alto mi trovo sempre solo.

L’argomento è kafkiano (l’irrazionale sociale) ma quella specie di Candide che Marino sta costruendo con i suoi Gregorio e Gregori, viaggiatori del tempo e dello spazio, ha una continuità ideale nelle sue scritture, almeno molte di quelle che ho letto, anche se diversissime nell’ambientazione. La ricerca di un’innocenza nello sguardo, che possa disinnescare la bruttezza del presente.

Marino, se corro questi rischi dì pure ai tuoi amici che ad Amsterdam non vengo! ;-) Comunque, bello il racconto, e sono d’accordo con Valter: sguardo sospeso sugli abissi senza saperli. Sguardo “credulo”.

giustissimo dire che è un racconto fra kafka e landolfi… chiederei all’autore perchè amsterdam e perchè gli italiani … insomma mi accorgo di non avere compreso

Grazie Alcor, ho messo a posto. Mi scuso con i lettori.