Questionario poetico (scacciapensieri)

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese

(Gran voglia di parlare d’altro. Ecco, una seria rivista mi aveva inviato, qualche anno fa, un questionario sulla poesia. Ho tolto le prime tre risposte, che trovo oggi insopportabili. Pubblico il resto, sapendo che, in ogni caso, le risposte del ”vicino” sono sempre più brillanti e spiritose e brevi.)

4) Leopardi scriveva quasi sempre in prosa i ”contenuti” di quello che poi avrebbe trasformato in poesia; per molto tempo, dopo Mallarmé, la parola d’ordine ”l’iniziativa alle parole” ha caratterizzato la modernità. Pensiero e lingua, cose e sostanza sonora, che cosa viene prima nella sua scrittura?

Domanda fondamentale, a cui si potrebbe rispondere in modo esauriente solo attraverso un saggio. Il Novecento ha spesso confuso, sia in sede critica che di pratica poetica, due concetti: l’intraducibilità del testo poetico e la non equivalenza di due differenti espressioni linguistiche che hanno lo stesso significato. La celebrazione più efficace del concetto d’intraducibilità della poesia moderna si ha forse nel saggio di Roland Barthes Y a-t-il une écriture poétique?, contenuto nella raccolta di saggi Il grado zero della scrittura. Il testo poetico appare qui come una parola adamitica, che rompe i legami con i generi della lingua ordinaria, con la storia, l’ideologia, ed ogni significato prestabilito. Operazione audacissima, sempre a rischio, però, di sterilità. Impossibile ricavare da un testo così inteso significati precisi, determinati. Ma questa virtualità di sensi e sovrasensi è condannata molto spesso a rovesciarsi in una deficienza semantica, ossia nell’opacità del puro significante.

L’altro concetto è meno partigiano e più descrittivo. Ne dà una chiara definizione Wittgenstein, nel paragrafo 531 delle Ricerche filosofiche. “Noi parliamo del comprendere una proposizione, nel senso che essa può essere sostituita da un’altra che dice la stessa cosa; ma anche nel senso che non può essere sostituita da nessun’altra. (Non più di quanto un tema musicale possa venir sostituito da un altro.) Nel primo caso il pensiero della proposizione è qualcosa che è comune a differenti proposizioni; nel secondo, qualcosa che soltanto questa parole, in queste posizioni, possono esprimere. (Comprendere una poesia.)”

Io leggo così questo pensiero di Wittgenstein: la non equivalenza tra due proposizioni si pone come problema, solo a partire dalla possibilità di equivalenza tra due proposizioni aventi un medesimo significato. Solo dal gioco continuo delle equivalenze può sorgere una proposizione non equivalente, che si pone allora come punto di arrivo sommo e ineguagliabile per densità e specificità semantica. Ogni ulteriore equivalenza non può che impoverire, ridurre quel significato espresso. Come quando, in un attacco di collera, di tutte le invettive che lanciamo all’indirizzo di qualcuno o qualcosa, una sola di esse ci sembra manifestare appieno e senza resto tutto il nostro furore.

La proposizione non equivalente è quindi l’ultimo anello, ormai dissociabile e quindi assoluto, di una catena di proposizioni equivalenti. Questo processo può cominciare con espressioni che appartengono alla prosa, per poi evolversi, di equivalenza in equivalenza, verso espressioni liriche: versi o intere strofe. Che vi sia un significato iniziale, e grosso modo identico, nel susseguirsi delle equivalenze, è ciò che garantisce sempre la parafrasi del testo poetico. Tale parafrasi, per me, è tutt’ora una garanzia di onestà nella scrittura poetica.

Se caso deve esserci, che mi porti laddove io già volevo andare ma senza riuscirvi con le mie sole forze. Il caso non può, invece, cambiare ad ogni istante i miei progetti, volgere il mio pensiero come una banderuola, essere il sovrano assoluto del significato. Non ho quindi mai pensato di abolire il caso, in quanto esso è per me sinonimo di un’intelligenza delle parole che mi eccede e che mi può di continuo sorprendere. Ma il caso deve essere al servizio della mia intenzione di significare; non posso diventarne servo. E l’unica barra che dispongo per mantenere la rotta attraverso le sue turbolenze è proprio la parafrasi, ossia il filo di equivalenze che l’ultima proposizione ha reciso, senza per questo annichilirlo del tutto.

5) In quale parte della casa scrive abitualmente? Con quale strumento? In quali ore del giorno o della notte? Ha bisogno di essere solo? E quando ha scritto una cosa chi è il suo primo lettore?

Ho un bilocale e scrivo nella stanza che fa da cucina. L’uso della macchina da scrivere mi dissuase dallo scrivere poesie con la biro. L’uso del computer mi dissuade dallo scrivere poesie con la macchina da scrivere e la biro. Ma qualche verso mi capita ancora di scriverlo su foglietti volanti. Non ho orari fissi. Gradirei scrivere nel quarto d’ora successivo alla distruzione di ogni forma di vita rumorosa, fatto salvo me stesso. Da qualche anno ho perso la brutta abitudine di assillare il mio prossimo, leggendogli l’ultima poesia appena scritta.

(Aggiungo ora: ecco una domanda acquatica, rilassante, alla verbena, intima e futile, necessaria. Ho risposto con brevità per pudore, per fingere un residuo di gravità. Ma vorrei incappare sempre in questa domanda. E dilungarmi in una minuziosa, fanatica, fenomenologia dell’atto materiale della scrittura. Parlare delle lampade da tavolo. Filmare la mano che scrive, la bocca che scandisce, l’occhio impallato che rimbalza sugli schermi astratti. E la dimenticanza del mondo, di Wolfowitz, dei grandi e piccoli elettori, dell’Ohio, per inserire nell’organismo verbale che sta agonizzando l’organo-parola che lo salverà, amputando nello stesso tempo la cancrena, e poi rigirarlo sopra e sotto l’organismo, e soffiargli in bocca, per capire se è vivo, se risponde…) (Sembra che sia vivo. Sospendi l’accanimento terapeutico. Lo esamini una settimana dopo: è uno spettro, uno sciagurato automa con finti capelli, uno zombie. Di nuovo l’intervento…)

6) Sente la necessità di apprendere a memoria i suoi poeti, di dire a voce alta i versi, di maneggiare la sostanza fisica, materiale della poesia? Da quali poeti, su quale strato di poesia si è costruito il suo bisogno di scrivere, si è formata la sua idea di poesia?

Mai imparato a memoria nulla, né versi di altri né i miei. In compenso, ho dimenticato anche Meriggiare pallido e assorto e L’infinito, memorizzati ai tempi del liceo. Di queste scarse prestazioni mnemoniche, però, non vado fiero.

Ho assoluto bisogno, mentre scrivo un testo, di scandirne ad alta voce le parole.

È stata la vecchia antologia einaudiana dei “poeti maledetti” a costituire il primo incentivo allo scimmiottamento del verso lirico. Probabilmente era un vago alone di proto-punk che mi interessava in Baudelaire e Rimbaud, più che una forma specifica di scrittura. Poi c’è stata molta narrativa e il conseguente tentativo di narrare. Non concludendo nulla, mi sono ritrovato di nuovo con la poesia: l’inservibile Pavese, l’inservibile Ginsberg. Usavo i quadri di Francis Bacon come temi per impossibili componimenti, musica dei Throbbing Gristle come torvo sottofondo. Infine qualcosa ha iniziato a servirmi davvero: atomi di Auden, allucinazioni di Michaux, animali di Hughes, e anche ritmi e immagini di alcuni italiani. Fortini, Sanguineti, Zanzotto, Cattafi e Montale (ottimo per qualsiasi cucina). Così ho incominciato a scrivere finalmente qualche poesia. Qualche brutta poesia. E dopo centinaia di brutte poesie ne è saltata fuori qualcuna decente. Abbastanza decente per incoraggiarmi a perseverare diabolicamente.

7) Esiste oggi qualcosa che si possa definire il gusto del pubblico, in poesia, se sì, che cosa lo determina?

Esiste oggi qualcosa che assomigli ad un pubblico della poesia? Ad un pubblico che solo legga poesia senza scriverla? Se questo pubblico esistesse, probabilmente avrebbe anche un suo gusto. Purtroppo è difficile determinare l’esistenza o meno di un tale pubblico. E ciò per la difficoltà dell’argomento e per la brevità dell’umana esistenza.

8) La forma generale di comunicazione che determina il nostro modo di stare nel mondo, oggi, accoglie dentro di sé in misura sempre maggiore elementi di astrazione, di concettualizzazione, di intellettualizzazione, il principale riflesso di tale stato di cose nell’arte in generale è un attenuarsi progressivo del suo legame con il sensibile (…) con la sostanza materiale dell’esperienza. Attraverso quali strumenti reagisce la scrittura poetica a quella pressione? É compatibile un tale contesto con l’esistenza di quella parte dell’esperienza poetica che chiamiamo Lirica, con le sue peculiarità formali e il suo bisogno di autonomia soggettiva, che niente oggi sembra autorizzare?

Il dominio dell’astratto, del principio di equivalenza e della ragione formale cresce, dall’inizio del Novecento, simultaneamente ad una lotta, espressa in modo esemplare nella sfera artistica, per la sopravvivenza della concretezza, della singolarità e dei valori assoluti. I due fenomeni sono strettamente connessi. La lirica della modernità, da Baudelaire in poi, esiste proprio per strappare qualche brandello di esperienza alla mercificazione, allo scambio monetario, all’equivalenza universale di tutto con tutto. Dal XIX secolo, l’era dell’industrializzazione e della folla, il genere lirico combatte per affermare che l’eterno dolore o l’eterno amore della specie hanno ogni volta una figura un’incarnazione, un ritmo del tutto singolare e irripetibile. Se la lirica dovesse scomparire, come genere, ciò significherebbe il venir meno del dominio dell’astrazione così come lo conosciamo, oppure significherebbe soltanto l’incapacità sopraggiunta di percepire che qualcosa della nostra vita è amputato, mancante.

(in Studi duemilleschi, numero 2, 2002, “Poeti del duemila”, a cura di R. Held)

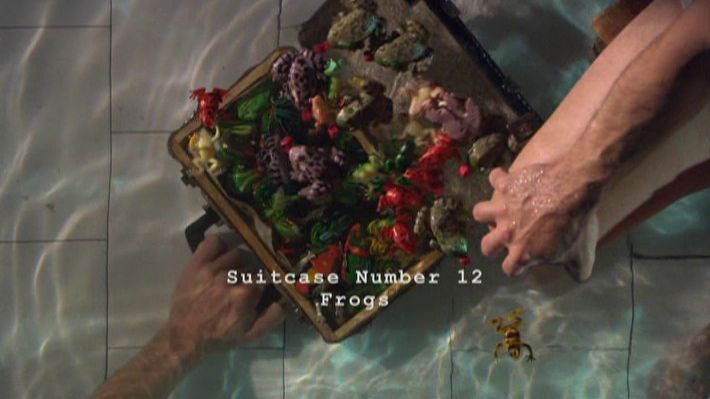

(immagine Greenaway again)

A me anche queste domande riportate sembrano viziate all’origine da preconcetti.

Leopardi: la sua grandezza è quella del filosofo. Per una valutazione e critica di questa affermazione rimanderei ai due saggi che vi ha dedicato Emanuele Severino: Il Nulla e la Poesia e Cosa Arcana e Stupenda. E leggerei anche il saggio che vi ha dedicato Toni Negri per le edizioni Mimesis.

Leopardi è insieme a Nietzsche e a Giovanni Gentile il filosofo che meglio interpreta l’irruzione del divenire nella vita moderna.

Alla domanda numero 6, sulla memoria, ritengo al contrario di Andrea Inglese che bisogna imparare a memoria quanto più si può e di tutto! La memoria non è prestazione, né esibizione, è ben altro, molto altro ed è importantissima per molteplici ragioni che andrebbero analizzate a una a una e in dettaglio. A partire da ciò che ne hanno detto e dimostrato nell’uso nel nostro passato storico, fino a ciò che oggi emerge a partire dalle neuroscienze, psicoanalisi, psicologia sperimentale. Osservazioni in merito vengono espresse anche in Errata di George Steiner.

In quanto alla domanda numero 8 sul dominio dell’astratto e la presunta lotta per la sopravvivenza della concretezza penso si continui con i fraintendimenti! Basta guardare ai linguaggi di programmazione, dove il dominio dell’astrazione raggiunge altissimi livelli e produce cose molto concrete. E non c’è nessuna attenuazione del sensibile! per fortuna!

Eppure, Luminamenti, sulla risposta 4 credo ci sia molto da riflettere. Leopardi è stato, è anni che lo diciamo, grande filosofo. Ciò non toglie nulla al suo essere ancora poeta tutto da leggere, soprattutto in Europa (manca il giusto approfondimento e il suo chiaro valore, mi pare, nel resto nel continente).

C’è come una inevitabilità al significato quando si scrive poesie, anche solo perché si usano parole e non, sic e simpliciter, suoni (in quel caso si farebbe altro, musica). Quindi una sorta di inevitabilità alla “esposizione di senso”.

Sulla memoria (io che ho una memoria ignobile) ti sono vicino. Se, soprattutto la si intende come la vedeva Proust, più che Bergson.

Bravo Andrea. Sarei curioso, come una scimmia voltoliniana, di conoscere le altre tre domande-risposte.

Un OT di straforo ma mica tanto viste le pluricitate valigie di tulse, all’enciclopedico (e bellissimo) sito del progetto di greenaway: http://www.tulselupernetwork.com/basis.html