Qui: appunti dal presente 2#

Spettatori di guerra?

di Velio Abati

Rispondo volentieri alla sollecitazione, toccando due aspetti.

Il primo, anche se nella “proposta” non risulta il più evidente (punto 3), è la questione del ‘bello’ nella rappresentazione della realtà. Dico subito che a me pare il vecchio tema del rapporto tra arte e vita, o se si vuole tra arte e realtà. Su questo, penso che l’arte non sia obbligatoria e forse neppure rientri nell’ordine delle priorità, ma se la si pratica se ne devono accettare le ambiguità.

Ogni tentazione di scorciatoie è pericolosa, se non francamente reazionaria, perché se non ci sono dubbi che l’arte intrattiene suoi solidi legami di rispecchiamento della realtà e sempre addita al suo fruitore il dovere d’imitazione (sii, nella tua vita reale, come me) è altrettanto vero che nella nostra società dello sfruttamento e dell’alienazione quel dovere, al suo fruitore – sempre ipocrita -, glielo presenta contemporaneamente come premio già posseduto, compromettendolo nella condizione di correità: mon semblable, mon frère. Mi metto su questo piano generale, perché penso che l’indignazione per la bellezza delle foto delle torri gemelle, di cui ci parlano le citazioni di Sontag, non sia diversa dal disprezzo dei lavoratori, ricordato nella celebre inchiesta di Bourdieu, per la fonazione borghese riscontrabile nel francese delle classi medie e alte, o dall’indignazione verso l’arte che i rivoluzionari hanno sempre avuto nei momenti acuti di scontro dal 1789 a oggi, preferendole senz’altro la propaganda.

Voglio dire che là dove la gestione collettiva della vita comune o pare a portata di mano o si mette a nudo come misura insopprimibile di senso, le ragioni stesse della vita reclamano la caduta d’ogni ipocrisia, pretendono la rottura d’ogni indugio per passare alla pratica dell’obbiettivo. Chi bazzica con l’arte non può illudersi – non so per quanto lunga fase della storia – di non essere, come un odierno Dante, un vivo in un mondo di morti, che sono poi quelli che più gli stanno a cuore.

Ma su questo non dico nulla di nuovo. C’è però il rischio, se non leggo male la proposta di Parizzi, che in essa si sovrappongano fino a farne coincidere i perimetri i concetti di arte e di formalizzazione. Il dar forma, come ci ricorda anche Marx, è un’attività propria di ogni manifestazione umana, per quanto non esclusiva dell’uomo. Dar forma è organizzare secondo un fine, voluto o no. Senza la capacità formativa della prassi umana, la nostra specie animale non sarebbe diventata, come senza la capacità gestaltica non saremmo in grado di vedere la foresta in un insieme di alberi. La prima conclusione è che se l’arte è forma, non tutta la forma è arte. La seconda è che l’attività formativa non è un fare vuoto che si ripeta uguale a se stesso, ma produce e si fa storia, per cui anche chi si occupa d’arte non può limitarsi a dare (o leggere) forma, ma deve dare e leggere a partire dalle forme storicamente prodottesi nel campo specifico in cui si muove: fare e leggere arte non è opera da improvvisatori, per quanto ogni improvvisatore possa leggervi e produrvi qualcosa.

La seconda cosa che ho da dire è più generale e riguarda tutti gli altri punti della proposta. L’intera problematica del documento visivo, del dolore degli altri, della compassione, ecc. nasce dal contesto concreto in cui essa si è prodotta: la società dello spettacolo. Le stesse parole qui impiegate per introdurre gli appunti sono trasparenti: “la nostra condizione di spettatori davanti al dolore degli altri”. È vero, la trasformazione dei partiti a comitati elettorali con l’attacco durissimo alle organizzazioni storiche di partecipazione e controllo sociale ha lasciato spazio enorme all’industria della comunicazione, cioè alla colonizzazione e alla messa a profitto della comunicazione sociale tra le persone, ma è vero che quell’imponente operazione è in parte ideologica: sia nel senso che non lo è ai gradi che ci vuol far credere, sia nel senso che vuole convincerci della bontà o per lo meno naturalità del processo in corso.

Ciò che voglio contestare nella maniera più energica è che noi saremmo davvero e per intero spettatori. Bisogna invece denunciare:

a) la pianificata funzione mistificante che i mezzi di spettacolarizzazione di massa svolgono nel momento stesso in cui lasciano filtrare le notizie,

b) che tale logica risponde agli interessi economici e di comando politico dell’attuale fase capitalistica,

c) che se siamo al di qua dello schermo non è vero che siamo al di qua della guerra.

Basta riflettere un attimo sui deliri paranoici di rimozione e onnipotenza in cui è presa la vita ordinaria del cittadino israeliano, basta chiederci quanto ancora realisticamente ci riguardi l’annotazione machiavelliana sui sudditi (“e mentre fai loro bene, sono tutti tua, òfferonti el sangue, la roba, la vita, e’ figliuoli”), per capire che se sembriamo spettatori d’immagini, siamo in realtà attori, beneficiari e vittime dei fatti che esse quotidianamente denegano. Ma se guadagniamo questa posizione di sguardo sugli altri e su di noi, se abbiamo il coraggio della verità, ci rammenteremo che il capitalismo ha soppresso da tempo le isole del mondo e che la spada taglia sempre da due parti.

(Qui: appunti dal presente, n°9, primavera 2004)

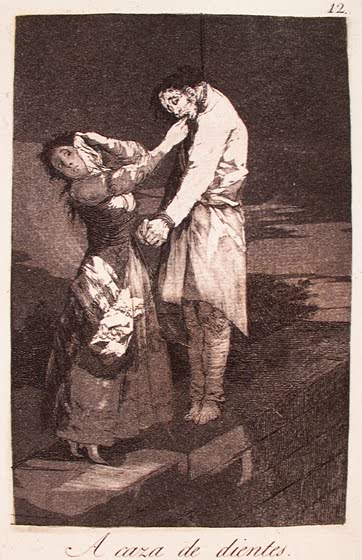

(immagine di Goya dai “Caprichos”, A caza des dientes)

concordo appieno con Abati. Siamo colpevoli nostro malgrado, altro che spettatori.

bel tema di discussione, comunque

lello

Forse Machiavelli bisognerebbe citarlo per intero, non a metà. Machiavelli non dice che il popolo si può comprare o plagiare, ma esattamente il contrario: finché stai in sella è con te, appena accenni a smontare ti si rivolta contro. Il popolo, per Machiavelli, non è spettatore ma nemmeno attore: è sciacallo.

Che poi Machiavelli abbia ragione o torto, è tutta un’altra storia.